从回龙寺离开后,驱车沿着蜿蜒的山路向上,不过两三分钟车程,一座古朴的建筑群便出现在视野中。这座位于村落制高点的夏禹神祠,作为第六批全国重点文物保护单位,静静地矗立在独立的小山岗上,仿佛在时光长河里自成一方天地。

夏禹神祠,单从名字便能知晓它的使命——祭祀那位治水英雄大禹。推开斑驳的木门,一进四合院的布局规整而简洁。脚下的石板路高低不平,显然是历经岁月踩踏的痕迹。中轴线之上,山门、月台、正殿依次排开,两侧配殿与厢房对称而立,没有过多的装饰,却透着一股庄重肃穆的气息。

首先映入眼帘的山门戏台,是明代建筑的遗存。二层楼阁式的构造,下层作为通行门洞,上层则是旧时唱戏的舞台。抬头望去,檐角微微上翘,木雕装饰虽已褪色,但仍能看出人物、花卉的轮廓。想象当年,每逢祭祀大禹的日子,这里必定热闹非凡,铿锵的锣鼓声、婉转的唱腔,与台下村民的喝彩声交织在一起,为这座神祠增添了不少烟火气。

穿过山门,眼前豁然开朗,一方月台连接着正殿。月台由青石砌成,边缘的望柱上雕刻着简单的云纹,虽不算精致,却也古朴耐看。正殿作为神祠的核心建筑,是元代遗构。面阔三间、进深六椽的规模不算宏大,但粗壮的檐柱、厚重的梁架,无不透着元代建筑特有的雄浑大气。站在殿前,能明显感受到一种沉稳的力量感,仿佛这些历经数百年风雨的木构件,仍在默默坚守着自己的职责。

走进正殿,光线略显昏暗,待眼睛适应后,便被墙壁上的壁画吸引。这是明代绘制的八仙故事,采用工笔白描的手法,线条流畅飘逸,寥寥几笔便勾勒出八仙的神态与动作。铁拐李的跛足、吕洞宾的仙风道骨,都在画师的笔下栩栩如生。虽然历经岁月侵蚀,部分壁画已经斑驳脱落,但残存的画面依然能让人领略到明代民间绘画的高超技艺。壁画上的每一根线条,都像是穿越时空的信使,向后人讲述着几百年前工匠们的精湛手艺。

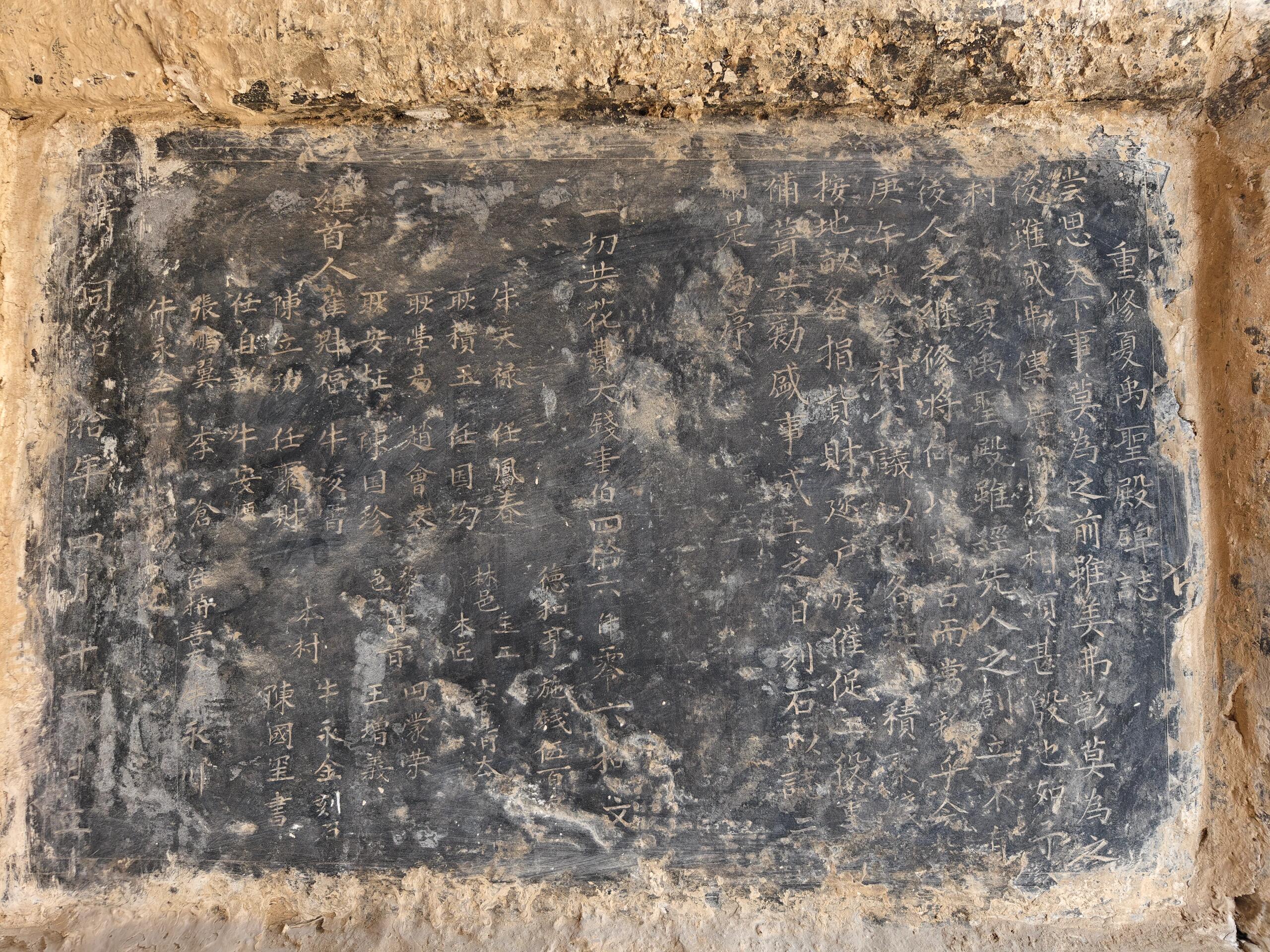

神祠内的梁柱上,还留存着一些后人修缮时留下的题记。字迹或工整或潦草,记录着不同年代修缮的时间与缘由。这些文字如同零散的拼图,拼凑出神祠漫长的历史。有的地方梁柱表面已经开裂,却依然坚挺;有些斗拱上的彩绘早已褪色,却保留着最初的模样。正是这些不完美的细节,让这座建筑显得格外真实,仿佛能触摸到历史的温度。

走出神祠大门,站在山岗边缘回望。此时暮色渐浓,远处的群山被夕阳染成深浅不一的紫色,神祠的轮廓在暮色中显得愈发清晰。没有高大的围墙将它与外界隔开,它就这么自然地融入周围的山水之间。山风吹过,檐角的铜铃发出清脆的声响,打破了山间的寂静。眼前的景象,没有刻意营造的美感,却有一种直击人心的静谧与悠远。

在当地村民的生活里,夏禹神祠依然扮演着重要的角色。每逢重要节日,或是遇到干旱洪涝等自然灾害,人们依然会来到这里,在大禹像前虔诚祭拜,祈求风调雨顺。神祠的院子里,偶尔还能看到村民晾晒的农作物,或是孩童在嬉戏玩耍。这座古老的建筑,早已不是单纯的祭祀场所,而是成为了村民们精神寄托与生活记忆的载体。

离开夏禹神祠时,天色已暗。回头望去,神祠的灯火在夜色中若隐若现,与远处的星光遥相呼应。这座位于山岗上的神祠,历经元、明、清至今,见证了无数朝代的更迭,也目睹了山下村落的兴衰。它就像一位沉默的长者,守着大禹治水的传说,守着一代又一代村民的信仰,在岁月的长河里,继续书写着属于自己的故事。