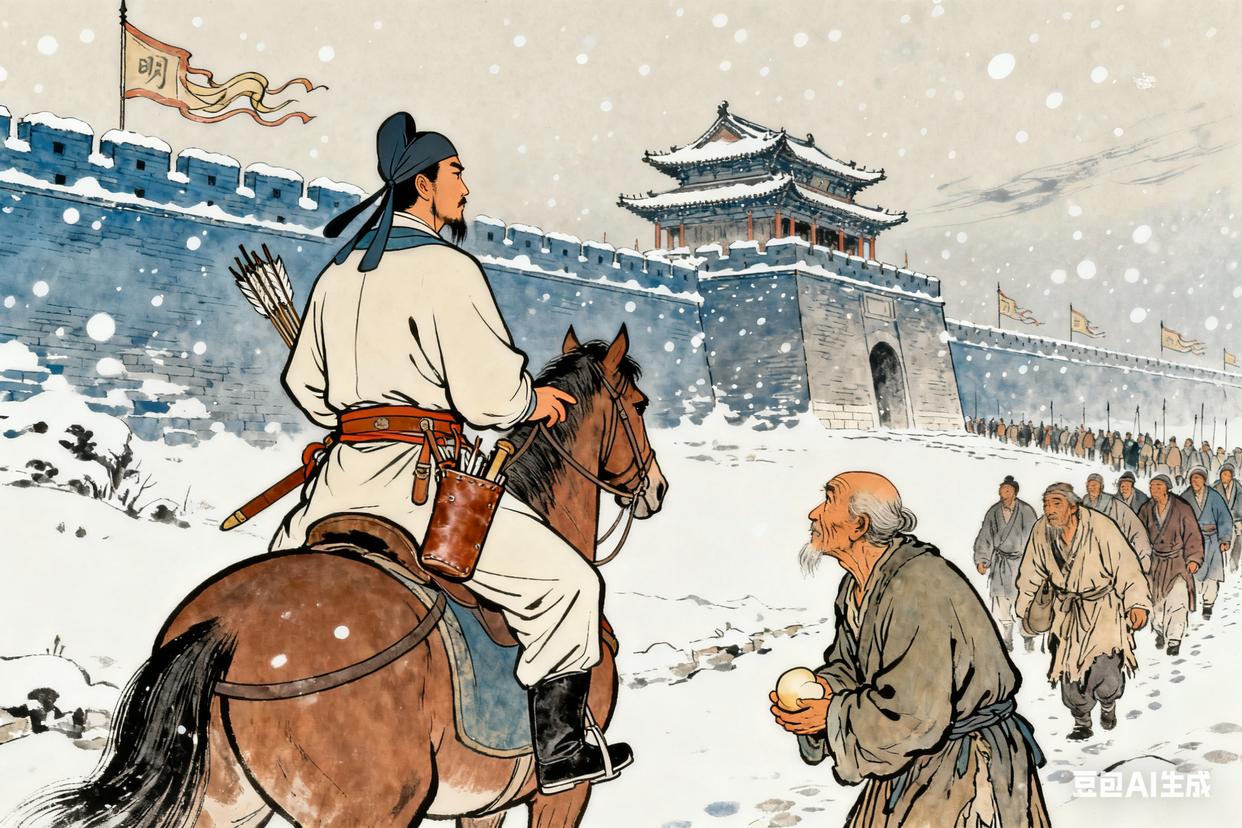

崇祯十六年正月的洛阳,城墙上的积雪还没化透,风裹着碎雪沫子往人领子里钻。李自成勒住马缰,指尖蹭过腰间那个磨得发亮的牛皮箭囊 —— 这是他当驿卒时攒钱买的,后来从米脂逃出来,一路颠沛都没舍得丢。他抬头望了眼城头飘着的明旗,旗角被风吹得打卷,像极了这乱世里拧巴的日子。城根下有个讨饭的老汉,怀里揣着个冻硬的窝头,见了他的队伍,却没像往常那样躲,反而颤巍巍地往前挪了两步,眼里是他看惯了的、那种又怕又盼的光。

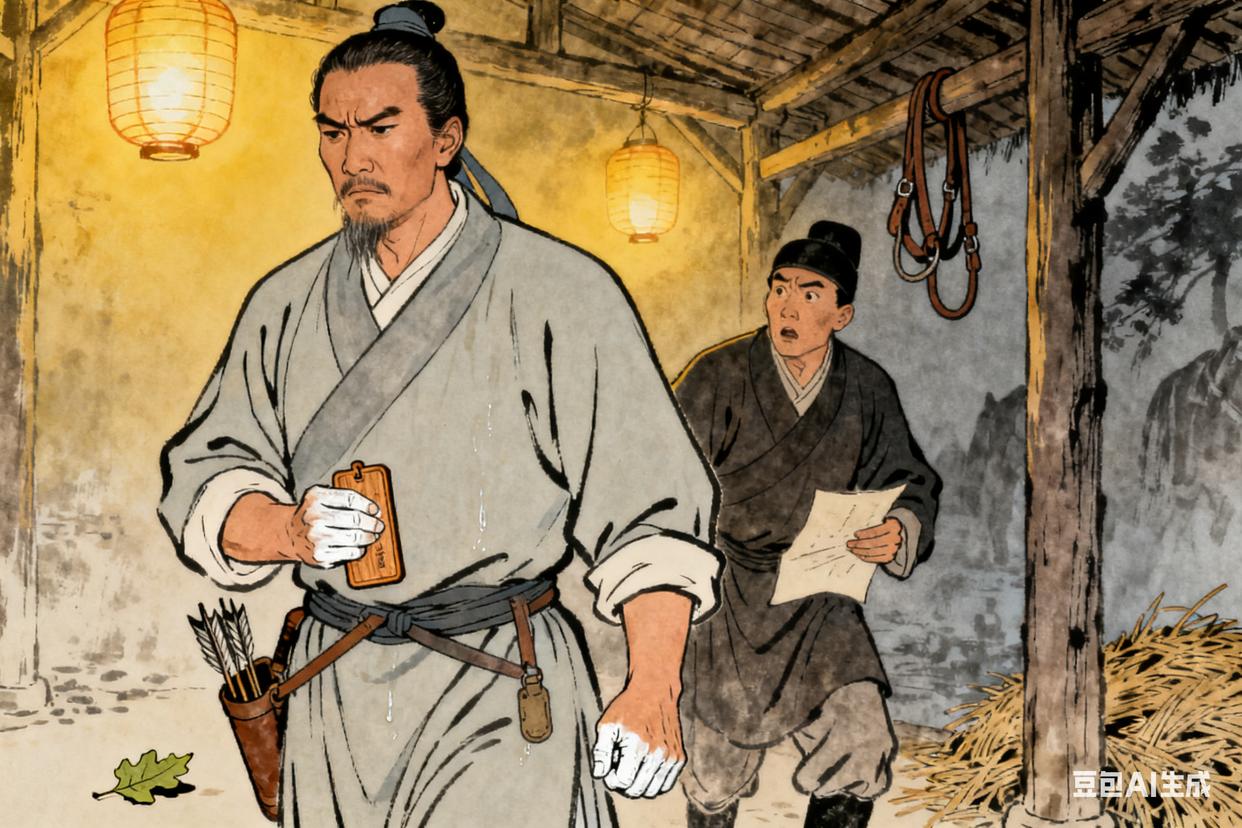

天启六年的米脂,驿站里的灯笼晃得人眼晕。李自成刚把驿马喂饱,就见驿丞攥着张公文闯进来,声音发颤:“朝廷要裁驿卒,你…… 你收拾收拾走吧。” 他攥着自己的驿卒腰牌,木头边缘被手心的汗浸得发潮,指节捏得发白。巷口的老槐树落了第一片秋叶子,飘到他脚边,他弯腰捡起来,又狠狠扔在地上 —— 这碗饭,他本以为能端一辈子,能凭着这身差事,给家里添两亩薄田,可现在啥都没了。后来他才知道,这年全国裁掉的驿卒有两万多,好多人像他一样,一夜之间没了活路。

崇祯二年冬天,陕西的风刮得像刀子。李自成揣着半块干粮,找到了王左桂的起义军。营地里的篝火噼啪响,有人递给他一碗热粥,粥里飘着几粒米糠,可他喝得眼泪都快下来了。夜里他躺在草堆上,听老兵讲官府怎么催粮,怎么把欠税的农户绑在柱子上打。他摸了摸腰间的箭囊,心里忽然有个念头冒出来:与其等着饿死,不如跟着大伙儿,说不定还能给像自己一样的人争条活路。这年他二十八岁,第一次拿起了刀,不是为了杀人,是为了能让自己和更多人活下去。

崇祯四年春天,李自成投到了高迎祥麾下。高迎祥见他骑马射箭样样利索,又肯替弟兄们着想,就封他做了 “闯将”。有次打仗,他替高迎祥挡了一箭,箭镞擦着胳膊过去,血立马渗了出来。高迎祥拍着他的肩膀说:“兄弟,以后咱就一起闯!” 他咬着牙把箭拔出来,用布裹住伤口,笑着说:“只要能让百姓过好日子,挨几箭不算啥。” 那天晚上,他在营地里写了几句打油诗,纸是从官府文书上撕下来的,墨汁有点淡,可字里行间都是劲儿:“杀尽贪官污吏,还我百姓青天。”

崇祯八年正月,荥阳城里挤满了各路义军首领。有人说要往南逃,有人说要往北打,吵得不可开交。李自成坐在角落里,指尖在粗糙的地图上划过,墨水晕开一点,像他心里没底的盘算。等大伙儿吵得差不多了,他忽然站起来:“咱们不能各自为战,得分兵四路,一路打牵制,三路主攻,这样才能打破官府的围剿!” 首领们愣了愣,后来有人点头,有人附和,最后竟都同意了他的主意。这是他第一次在这么多首领面前说话,说完手心全是汗,可他知道,从这时候起,他不再只是个能打的闯将,还得学着为更多人拿主意。

崇祯九年七月,盩厔之战打得出奇惨烈。高迎祥被陕西巡抚孙传庭俘虏,后来在北京被处死。消息传到义军营地,李自成正在给战马刷毛,手里的刷子 “啪” 地掉在地上。他走到帐外,望着远处的山,半天没说话。夜里,弟兄们聚在帐里,有人哭,有人骂,有人说散了算了。李自成拿起高迎祥生前用的那把刀,刀鞘上的铜饰已经磨花了,他举着刀说:“高闯王没了,还有我!只要我李自成在,就接着闯,接着替百姓争活路!” 那天起,大伙儿都叫他 “闯王”,这个名号,带着高迎祥的希望,也带着更多人的托付。

崇祯十一年冬天,潼关南原的雪下得没边没际。孙传庭带着官军把义军围了个水泄不通,箭像下雨一样往营地里射。李自成的队伍打了三天三夜,粮食吃完了,弓箭也快没了。他看着身边的弟兄一个个倒下,心里像被火烧一样。最后一天夜里,他带着十八个亲信,趁着雪大,从官军的包围圈里冲了出去。跑的时候,他的箭囊被树枝刮破了,里面的箭掉了好几支,可他没敢回头捡 —— 再回头,可能就再也走不了了。他们躲进商洛山的时候,每个人都又冷又饿,李自成从怀里摸出个干硬的饼,掰成十八份,分给大伙儿:“只要咱们还在,就有翻盘的一天。”

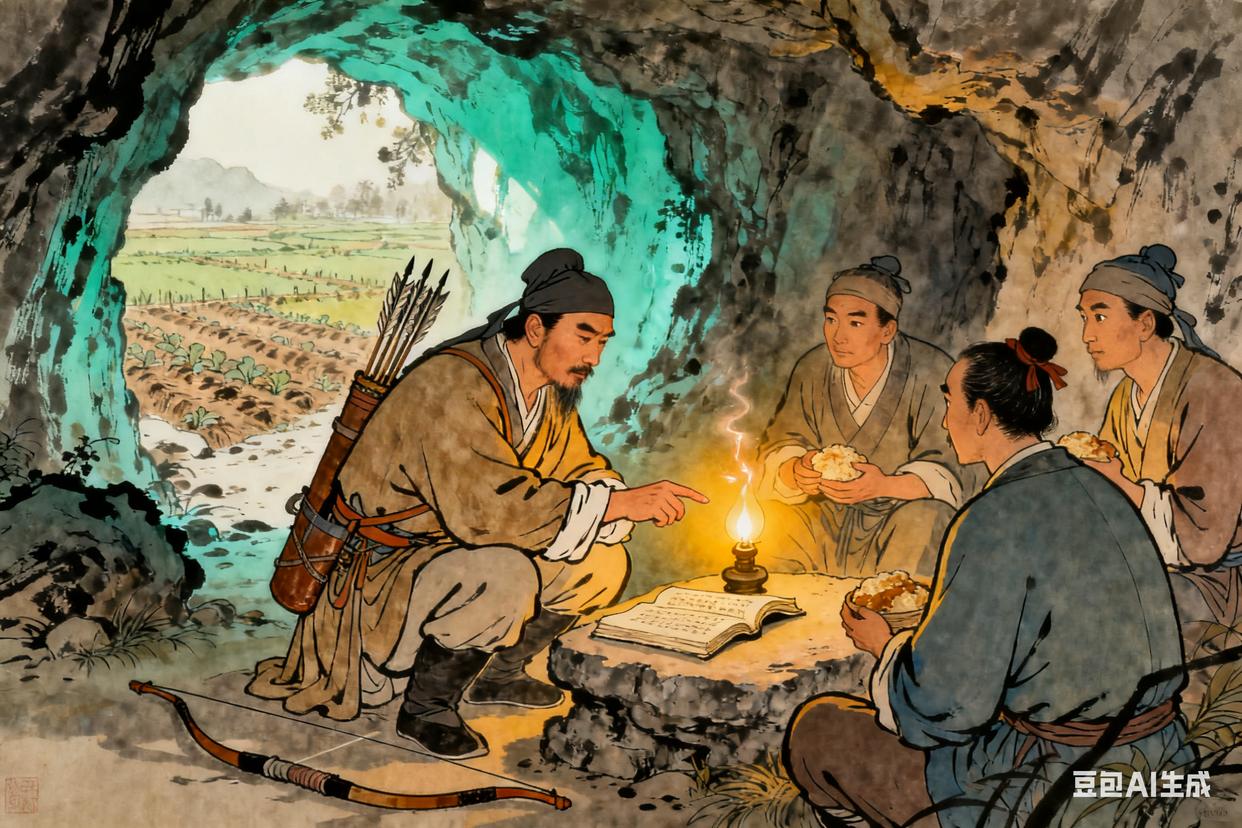

崇祯十二年的商洛山,春天来得晚。李自成带着那十八个弟兄,白天在山里打猎、种地,晚上就聚在山洞里,听他讲以前的事,讲以后要做的事。他让人从山外捎来兵书,油灯芯爆了一下,火星落在袖口,他没在意,继续指着书里的字说:“咱们以后打仗,不能只靠猛劲儿,还得懂章法。” 有次他下山,见个老农蹲在田埂上哭,一问才知道,地主把好地都占了,老农种的薄田收的粮食,还不够交租。他蹲下来,抓了把田埂上的土,土在手里簌簌地掉,他说:“大爷,以后要是有机会,我一定让大伙儿都有地种,不用再受这委屈。”

崇祯十三年冬天,河南大旱,地里的庄稼都枯死了,到处都是逃荒的人。李自成带着队伍进了河南,走到一个村子,见村民们吃的是树皮和观音土,有个小孩饿得直哭,手里攥着个空碗。他心里一酸,让人把队伍里的粮食拿出来分给村民。有个老农问他:“将军,以后咱们能有饭吃吗?能不用交那么多租吗?” 他想了想,大声对村民们说:“咱们以后‘均田免赋’!有地大家种,有饭大家吃,再也不让地主和贪官欺负咱们!” 村民们愣了愣,然后有人喊 “好”,接着更多人跟着喊,声音在空旷的田野里飘得很远。

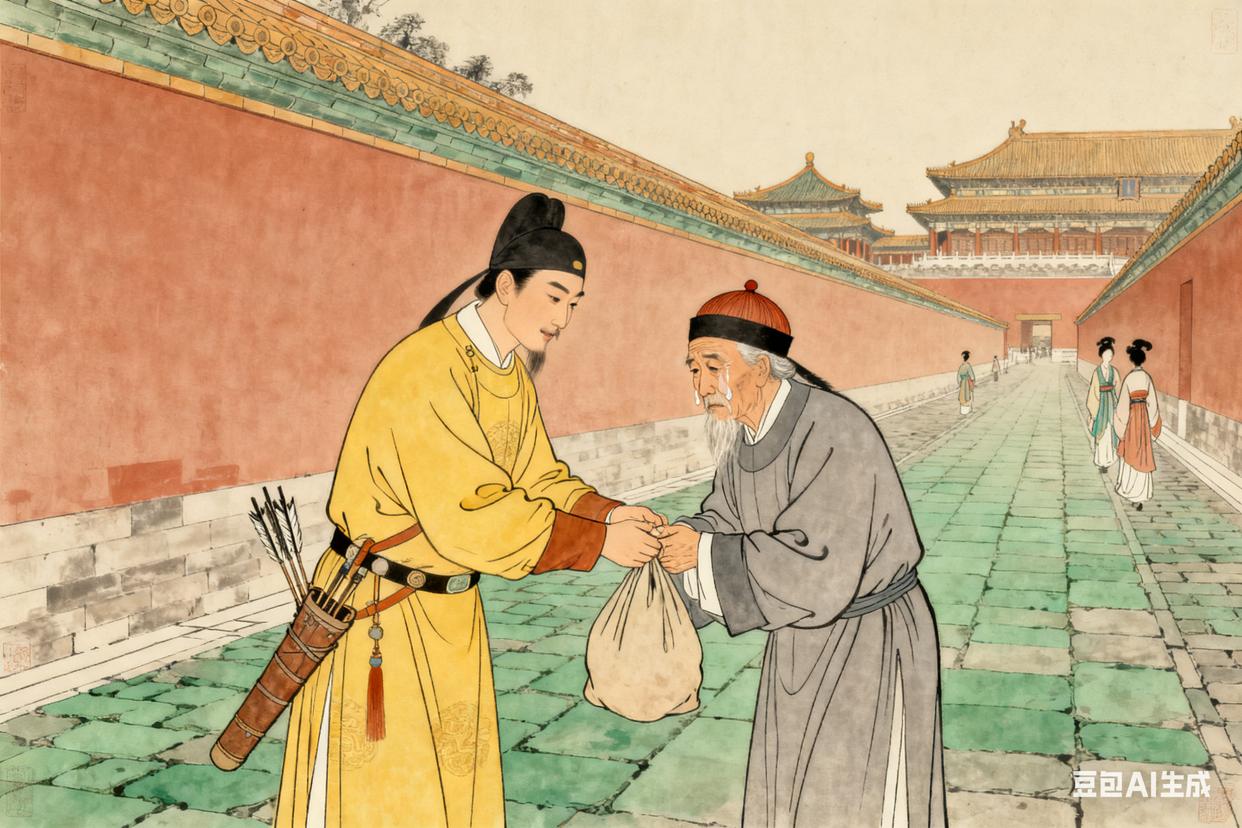

崇祯十四年正月,李自成的队伍围住了洛阳。福王府里的朱常洵还在吃喝玩乐,府外的百姓却在饿肚子。义军攻城的时候,李自成站在城下,看着城墙上的守军,忽然想起自己当年在米脂的日子。城破那天,他走进福王府,见院子里堆着如山的粮食和金银,而府外有百姓饿死在路边。后来按《明季北略》记载,朱常洵被义军杀死,义军还把他的肉和鹿肉一起煮了,叫 “福禄酒”—— 不是残忍,是想让这个不管百姓死活的王爷,最后也 “喂饱” 那些被他坑苦的人。他让人把王府的粮食和钱财分给百姓,一个老妇人跪下来磕头,他赶紧扶,手指碰到老妇人冻裂的手,像被针扎了一下 —— 这就是他要护的人。

崇祯十五年五月,开封城外的麦子黄了。李自成的队伍围着开封,城里的官军不肯投降,还放箭射城外的百姓。有天夜里,他在帐里看地图,忽然听见帐外有哭声,出去一看,是个妇人在哭她战死的丈夫。他递给妇人一块干粮,说:“大嫂,对不住,让你受委屈了。等打下开封,咱们就有好日子过了。” 后来开封久攻不下,城里缺粮,甚至有人吃人的事。他知道后,心里难受,对弟兄们说:“咱们打仗是为了百姓,不能让百姓再遭罪。” 最后他决定撤围,虽然没拿下开封,可他不想让城里的百姓再受苦。

崇祯十六年三月,襄阳城里张灯结彩。李自成在这里建立了大顺政权,自称 “奉天倡义文武大元帅”。他让人把襄阳的官署改成帅府,门口挂了块牌子,写着 “均田免赋” 四个大字。那天他穿着新做的战袍,站在帅府门口,看着百姓们欢天喜地地走来走去,忽然想起当年在米脂当驿卒的日子。他摸了摸腰间的箭囊,箭囊还是老样子,只是更旧了,他笑着对身边的弟兄说:“你看,咱们当年的念想,现在快实现了。” 这年夏天,他派队伍打下了很多地方,越来越多的百姓跟着他,因为大家相信,这个闯王,真的能给他们带来好日子。

崇祯十六年十月,潼关的风带着杀气。孙传庭带着官军来打大顺军,李自成知道,这是一场硬仗。他亲自到前线指挥,手里的刀砍得卷了刃,身上溅满了血。战斗最激烈的时候,他看见孙传庭的大旗倒了,心里松了口气 —— 孙传庭是官府里最能打的将领之一,打败了他,大顺军就能往西安去了。后来孙传庭战死,潼关被攻破,李自成站在潼关城头,望着西边的天空,说:“西安,咱们来了。” 这年冬天,他率军进了西安,把西安改成西京,大顺政权的根基,越来越稳了。

崇祯十七年正月,西安城里的年味还没散。李自成在西安称帝,国号大顺,改元永昌。登基那天,他穿着龙袍,走到殿外,看着下面跪着的大臣和百姓,忽然有点恍惚 —— 他从一个没饭吃的驿卒,变成了皇帝,这一路走得太不容易了。他让人把 “均田免赋” 的政策写进法令,还让人去各地清查土地,分给百姓。有天他微服出巡,见街上的店铺都开着门,百姓们有说有笑,心里很高兴。他走进一家面馆,要了碗面,老板认出了他,赶紧磕头,他扶起老板说:“老板,不用这样,我就是来吃碗面,跟大伙儿一样。”

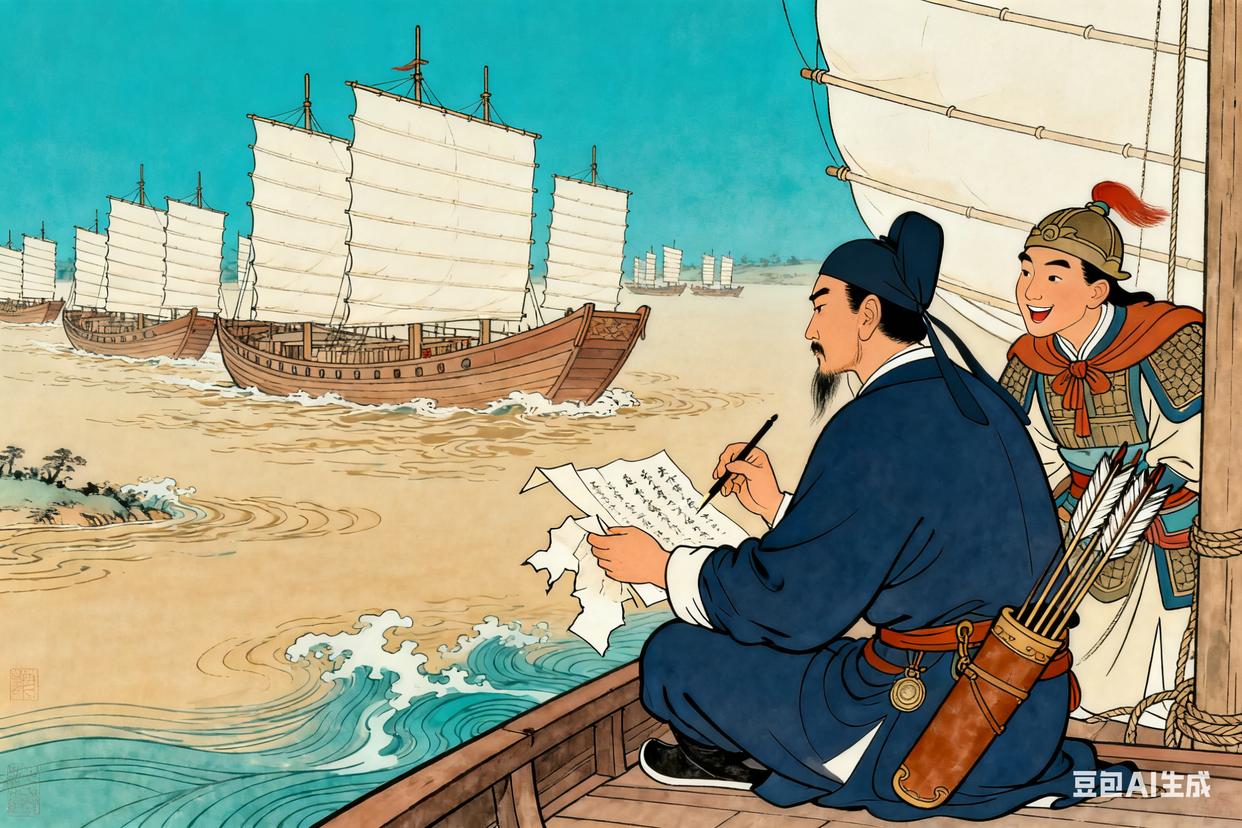

崇祯十七年二月,黄河边的冰刚开始化。李自成带着大顺军北伐,几十万大军过黄河的时候,船帆连成一片,像天上的云。他站在船头,望着滔滔的黄河水,心里想着北京 —— 只要打下北京,推翻明朝,百姓就能真正过上好日子了。有天夜里,他在船上写了首诗,纸是从账本上撕下来的,笔有点秃,可诗句里满是豪情:“黄河之水天上来,奔流到海不复回。闯王领兵杀向北,要叫百姓笑颜开。” 写完他把诗递给身边的将领,将领看了,笑着说:“大帅,等咱们打下北京,您再写首更好的!”

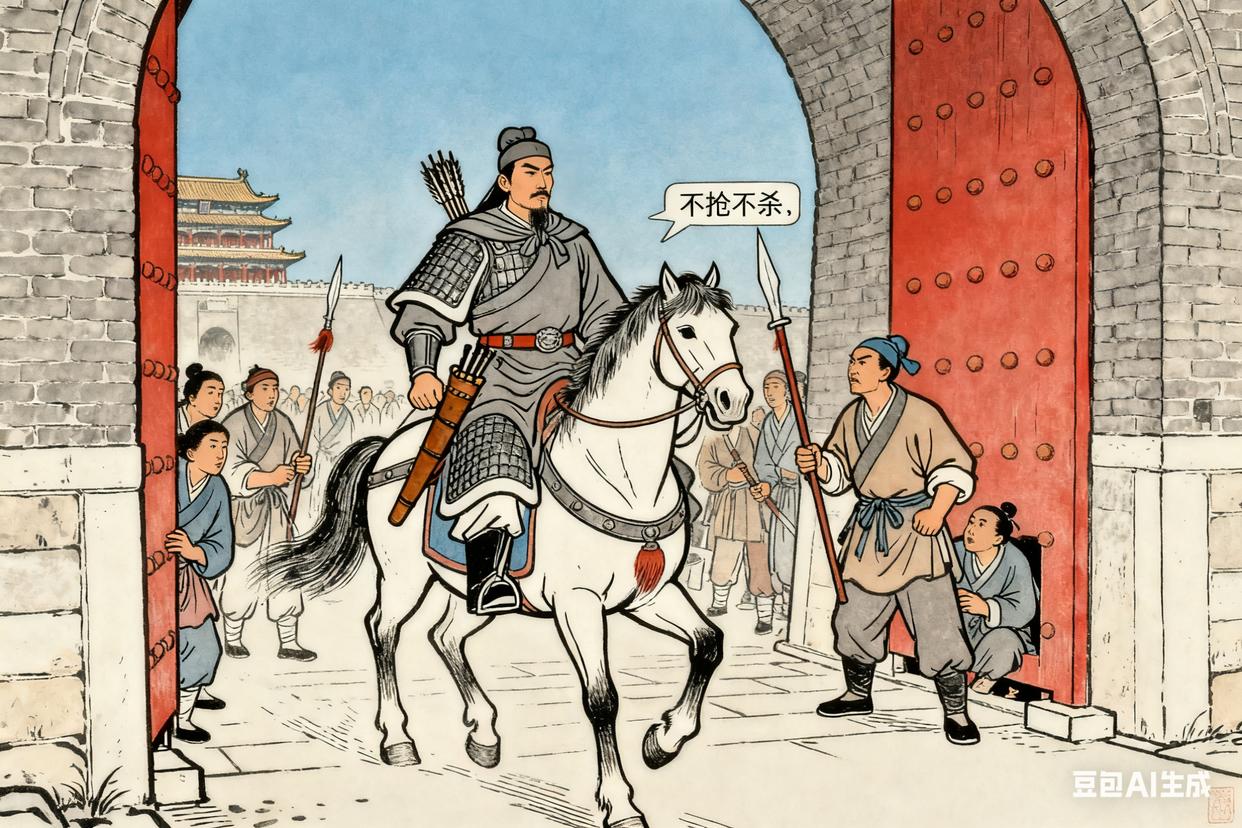

崇祯十七年三月十七日,北京城外的炮声震得地都在抖。李自成的队伍围住了北京,城里的明朝官员慌作一团。他让人给明思宗朱由检送信,说只要朱由检退位,他可以保明朝宗室安全,还能让百姓不受苦。可朱由检没同意。三月十九日清晨,北京的城门开了,大顺军进了城。李自成骑着马,从德胜门进了北京,街上的百姓有的躲,有的看,他让人告诉百姓:“别怕,咱们是来替你们做主的,不抢东西,不杀人。” 他走到紫禁城门口,抬头望了眼午门,心里忽然有点空 —— 这就是明朝的皇宫,现在成了他的地方,可他知道,这不是结束,是开始。

崇祯十七年三月二十日,紫禁城的太和殿里有点冷。李自成坐在龙椅上,看着下面的明朝官员,有的想投降,有的还在硬撑。他让人查明朝官员的家产,很多官员家里藏着很多钱,却看着百姓饿死。他很生气,让人把那些贪官的钱搜出来,分给百姓。有天他在宫里走,见一个老太监在哭,问了才知道,老太监家里还有个生病的儿子,没饭吃。他让人给老太监送了点粮食和钱,说:“以后不会再让百姓受苦了。” 可他没注意到,宫外的局势已经变了 —— 吴三桂在山海关,准备和清军联手。

崇祯十七年四月十三日,李自成带着大顺军往山海关去。他知道吴三桂不好打,可他不想退缩。路上,他让人给吴三桂送信,想劝吴三桂投降,可吴三桂没答应。四月二十二日,山海关之战打响了。大顺军和吴三桂的军队打得很激烈,就在双方都快撑不住的时候,清军突然冲了出来。大顺军没防备,一下子乱了阵脚。李自成在战场上看着清军,心里有点慌 —— 他没打过清军,没想到清军这么能打。最后,大顺军败了,李自成带着队伍往北京退。路上,他看着受伤的弟兄,心里很难受:“是我没考虑好,让大伙儿受苦了。”

崇祯十七年四月二十九日,北京城里的火光冲天。李自成知道清军很快就会到北京,他不想把北京留给清军,可也没办法。他在紫禁城举行了登基大典,只用了半天时间,简单得不能再简单。登基后,他让人放火烧了紫禁城的一些宫殿,然后带着队伍撤出了北京。走的时候,他回头望了眼北京,眼里满是不甘 —— 他离自己的目标那么近,可现在又要退回去了。他摸了摸腰间的箭囊,箭囊里的箭已经不多了,就像他现在的希望,越来越少。

顺治元年五月,山西的路上满是尘土。李自成带着大顺军往西安退,清军在后面追。有次队伍停下来休息,他见一个小兵在哭,问了才知道,小兵的家人被清军杀了。他拍了拍小兵的肩膀,说:“兄弟,对不住,是我没保护好你的家人。咱们以后一定要报仇,一定要让百姓过上好日子。” 可他知道,现在的大顺军,已经没了以前的锐气,很多弟兄都累了,都怕了。他夜里睡不着,就坐在篝火边看兵书,看一会儿,就摸一会儿腰间的箭囊,好像这样就能找回点以前的劲儿。

顺治元年十二月,西安城外的雪又下了。清军围住了西安,李自成知道西安守不住了,他让人把西安的粮食分给百姓,然后带着队伍往湖北退。走的时候,他看着西安的城墙,心里像被掏空了一样 —— 这是他建立大顺政权的地方,现在也要丢了。有天他在队伍里走,见一个老农在路边等着,老农递给他一袋干粮,说:“闯王,俺知道你难,这点干粮你拿着,俺们还等着你来给俺们做主呢。” 他接过干粮,眼泪差点掉下来,说:“大爷,谢谢您,我不会让您失望的。”

顺治二年正月,湖北的路上很湿滑。李自成的队伍边走边打,损失越来越大。有次打仗,他的箭囊被清军的箭射穿了,里面的箭全掉了出来。他捡起箭囊,摸了摸上面的破洞,心里很疼 —— 这个箭囊跟着他十几年了,从米脂到北京,再到湖北,见证了他所有的起起落落。他让人把箭囊补好,还是系在腰间,好像只要箭囊还在,他的希望就还在。

顺治二年五月,九宫山的树林里很安静。李自成带着几个亲信去山里勘察地形,想找个地方休整队伍。没想到遇到了当地的乡勇,乡勇以为他们是土匪,就动手打了起来。混乱中,有个乡勇用锄头砸中了李自成的头,他倒在地上,鲜血顺着额头流下来。他摸了摸腰间的箭囊,想拿出箭来反抗,可已经没力气了。他望着天上的太阳,心里想着米脂的老槐树,想着洛阳的百姓,想着北京的紫禁城 —— 他这辈子,想让百姓过好日子,可最后还是没做到。他闭上眼睛的时候,手里还攥着箭囊上的带子,带子已经磨得很薄了。

后来,有人说李自成没死,还在山里当了和尚;也有人说他真的死了,尸体被乡勇埋了。可不管怎么样,他的故事,一直留在了明末的历史里。他从一个没饭吃的驿卒,变成了带领几十万义军的闯王,又变成了大顺朝的皇帝,最后死在九宫山的树林里。他这一辈子,起起落落,像一场梦。可他心里的那个念想 —— 让百姓有地种、有饭吃,从来都没变过。

现在,在一些博物馆里,还能看到当年明末的箭囊、腰牌、兵书。有时候,有人看着那些旧物件,会想起李自成的故事。想起他在米脂的无奈,想起他在荥阳的决断,想起他在洛阳的初心,想起他在九宫山的遗憾。其实,不管是古代还是现在,每个人心里都有个 “念想”,有的想让家人过得好,有的想实现自己的梦想,有的想为别人做点什么。就像李自成,虽然最后没成功,可他为了那个 “念想”,拼了一辈子。这种为了 “念想” 去拼的劲儿,不管过多少年,都值得我们记住。

有时候我会想,要是李自成能看到现在的日子,看到百姓们有地种、有饭吃,不用再受贪官的欺负,他会不会很高兴?会不会摸着那个旧箭囊,笑着说:“你看,咱们当年的念想,终于实现了。”

评论列表