东莞饮食的根,扎在岭南水乡的泥里。

秦汉时中原人南迁,带了麦种与酱法,撞上本地的稻穗、塘鱼,便有了 “民食稻鱼,兼畜豚鸭”(《东莞县志》)的初貌。

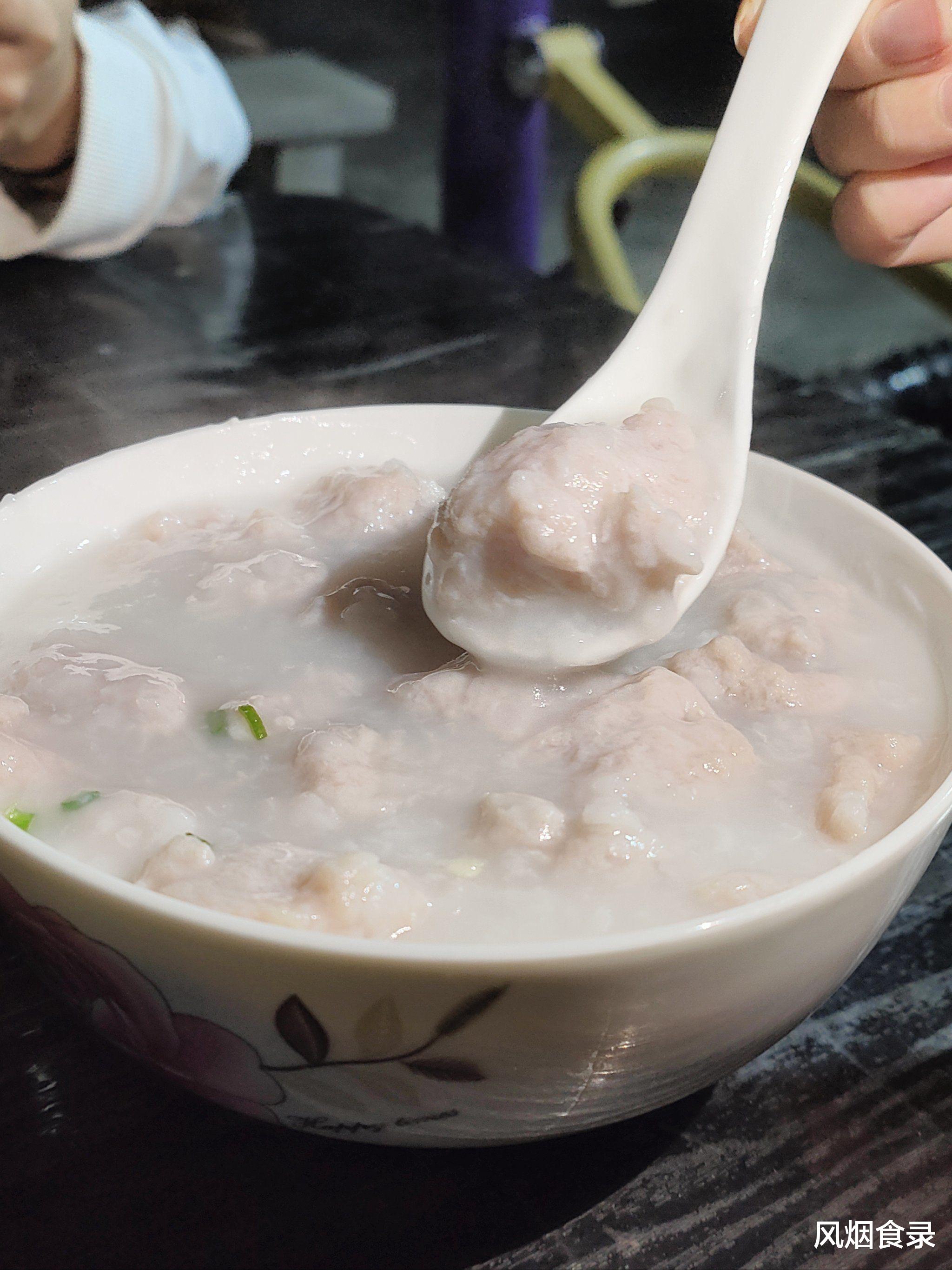

冼沙鱼丸要捶打三小时,鱼糜黏得能吊起木槌,是水乡人怕浪费一尾鱼的较真,

过去塘里鱼多,却舍不得生吃,便想出这法子存鲜,一捶就是几百年。

节庆时的吃食最见民风。

端午的咸肉粽,必用本地柊叶裹着,糯米吸足粽叶香,里头腊肉是农家腊月腌的,肥油渗进米里,咬着油润不腻。

婚庆要摆“九大簋”,其中 “莞香鸡” 得用晒干的莞香木屑熏,鸡肉带点木质甜,是老东莞人把本地特产揉进宴席的巧思,藏着 “以香敬客” 的礼数。

如今工厂多了,不少老味道却没走。

虎门烧鹅仍用挂炉,果木烧得炉膛发红,鹅皮烤得脆如纸,咬开时肉汁能溅到嘴角。

有人说这是守旧,可东莞人知道,饮食里藏着他们的日子 ,

从塘边捶鱼丸的清晨,到宴席上飘着莞香的黄昏,变的是城貌,不变的是烟火里的踏实。

今天,跟诸位聊聊东莞的小吃……

前身可追溯至秦朝南征。

当时秦军为解决伙食,将稻米磨浆“濑”出粉条,混入草药汤汁食用,后流传民间成为寿宴必备,寓意“长长久久”。

明清时期,厚街人将本地产黑棕鹅与濑粉结合,创制出“金鹅银濑”,

鹅皮金黄酥脆似琉璃,濑粉银白透亮如银丝,两者浸在清鲜汤底中,鲜甜直抵喉间。

这碗粉的魂在汤底,

用整鸡、大骨、罗汉果慢熬六小时,清而不寡,浓而不腻。

濑粉吸饱汤汁,滑爽中带点韧劲,咬开时米香涌出。

烧鹅更讲究,选90天清远鹅,荔枝木烧制,皮脆如纸,肉嫩多汁,咬下时“咔嚓”一声,肉汁混着果木香在嘴里炸开。

老东莞人常说:“食咗烧鹅濑,神仙都企稳。”这口鲜,是游子归乡的第一味。

诞生于明清,虎门白沙盐埠官兵多为江浙人,善养鸭;

南安退役者精腊制,两股技艺在此交融。

退伍官兵不归乡,择溪畔养鸭,结合南安腊鸭技艺,创出“肥而不腻、骨脆可嚼”的白沙油鸭,晚清已出口东南亚,人称“腊味之王”。

2012年列入省级非遗,传承四代,盛丰腊味厂为核心。

其形如桃圆,肋骨“八”字排开,尾似半圆,皮奶白似月光,瘦肉酱红如霞,咸淡刚好。

蒸时油香渗米,啃骨“啜”声作响,连鸭肠都能蒸蛋,嫩得“滑溜溜”。

制作讲究“秋风起时始”,经育肥、搓盐、生晒等二十道手工工序,全凭经验掌盐量,北风越大越香。

诞生于20世纪60年代,由“打鼓成”叶成首创。

他原是公社饭堂大厨,将打鼓节奏融入肉丸制作,用铁棍捶打猪后腿肉至胶状,加肥肉粒、鱿鱼粒提鲜,每颗肉丸直径仅2公分,弹牙如“乒乓球”。

传说叶如日抗清时,以碎猪肉与蟛蜞煮粥犒劳将士,意外成就这道美味。

后经叶成改良,加入“生滚”工艺,粥底用丝苗米配猪骨高汤熬至绵软,

撒油散(炸米粉块)增脆,最终形成“肉丸弹牙、粥底清润”的独特风味,成为道滘人“晨昏一碗粥”的烟火日常。

明末战乱时它曾是节俭的庆功宴,如今是“非遗”技艺。

肉丸需凌晨采鲜肉,手工捶打时“午夜打肉声”曾是道滘奇景,

如今虽改机械却保留“三搅三摔”古法。

蟛蜞的咸鲜与肉香交织,入口先是弹牙的惊喜,再是粥底的温润,最后油散的脆香收尾,让人直呼“好食到舐舐脷”(粤语:好吃到吮手指)。

“碌”字,是东莞客家话里的“滚煮”之意。

传说南宋时珠宝商人途经塘厦,饿极遇村姑以鹅待客,

先过油定型,再浸入秘制酱汤中滚煮,鹅肉吸饱酱香,骨髓带血如白切鸡般鲜嫩。

这“皮滑肉嫩、骨髓带血”的吃法,暗合岭南人“生猛鲜活”的饮食哲学,被商人改良后开酒楼,竟成“富得流油”的吉祥象征,连本地人都说:“过年啖碌鹅,福禄自然来!”

这道菜讲究“先炸后蒸”:

百日鹅经蜂蜜涂皮炸至焦糖色,再入卤汤焖煮四十分钟。

入口酱香浓郁,外皮微脆内里软嫩,骨髓带血却无腥膻,咸香中透着陈皮与咸柠檬的清新。

如今清明前后青草鹅最肥美,塘厦人仍爱用荔枝柴烧制,烟熏火燎间,连空气都飘着“好食到舐舐脷”的烟火气。

据《东莞县志》载,秦代中原将士南迁时,将糯米与眉豆结合,创出这道“一咬即断”的点心,

既保留糯米的弹牙,又因眉豆的加入多了分清爽,恰似岭南人“能屈能伸”的脾性。

2022年,它被列入粤港澳非遗墟市展示项目,成了活着的“饮食化石”。

这糕的讲究,全在细节里,

眉豆要泡足六小时,慢火熬至起沙,再与粘米粉、玉米淀粉按比例调和,蒸时撒把香油炒香的芝麻,出锅时米香、豆香、芝麻香三重交织。

咬一口,外层微脆,内里软糯不黏牙,咸香中透着眉豆的清甜,像极了东莞人“实在又不失精致”的性子。

又名“如意果”,2010年列入市级非遗。

其诞生与吕洞宾治鸦片瘾的典故紧密相关,清道光年间,东坑镇因鸦片泛滥,吕仙将仙丹藏于糯粉丸中,以糖浆煮成“糖不甩”,半卖半送助民戒瘾,从此名扬四方。

更有“相亲定姻缘”的乡俗:女方若煮糖不甩待客,男方吃完再添一碗,便知亲事“甩”不掉了;

若端腐竹糖水,则知“散”了,苦在心口。

这口甜糯小吃形似无馅汤圆,经姜汁糖浆烹炒呈金黄,咬开时糯米香混着姜辛,花生碎与鸡蛋丝在齿间脆响,甜而不腻。

老东莞人说“好食到舐舐脷”,既是滋味,也是烟火里的传承。

如今非遗传承人黄瑞珠仍守着这门手艺,连香港都传遍,成了岭南人记忆里的“糖不甩,情不散”。

明末清初便以“鱼球王”之名香飘村巷。

清雍正年间,冼姓渔民改良工艺,去皮去骨捶打鱼肉成浆,成就“弹如乒乓球”的传奇。

2010年,这道纯手工技艺被列入市级非遗名录,成为东莞水乡饮食文化的灵魂载体。

其魂在“手作”:

精选三至四两重土鲮鱼,鱼塘禁养鸭鹅保纯净,鱼肉经6小时铁棒捶打,直至胶质涌出,捏丸时“一挤一刮”如行云流水。

成品“脆而不硬、弹而不黏”,咬一口鲜甜爆汁,落盘能弹三尺高,东莞人婚宴必点,取“圆满无缺”之意,寿宴配芥菜汤,寓意“长长久久”。

上世纪三十年代,

用晚造糯米裹咸蛋黄、湘莲、五花腩,配五香粉、沙姜调味,以箬竹叶裹紧,莞草扎实,柴火慢煨八小时。

这粽子原是渔民劳作的“晌午饭”,后因端午纪念屈原的习俗,融入祭河神、祈平安的仪式,成了水乡人的“团圆符”。

如今,它已是广东省非遗、地理标志产品。

其形态如青玉裹金,糯米绵软不粘,绿豆沙与五花肉交融,咸蛋黄油润起沙,

一口咬下,米香、肉香、蛋香、豆香在舌尖炸开,甜咸平衡得恰到好处。

据《广东新语》载,明末清初东莞人以香粳杂鱼肉裹荷叶蒸食,名“荷包饭”。

更早可溯至陈霸先守京口时,百姓摘荷叶包饭夹鸭肉送军,助其击退北齐十万大军,

此饭遂成传奇。屈大均诗云“表里香透”,说的正是这饭香与荷香交融的绝妙。

这饭讲究“鲜、香、松”三字:

丝苗米粒粒分明,鲜虾弹牙,腊味咸香,裹在碧绿荷叶里蒸熟,荷叶清香渗入饭粒,入口软润清爽,夏日食之如饮凉茶。

如今东莞太平镇仍沿袭古法,

选当季荷叶与丝苗米,火候精准掌控,蒸后荷叶翠绿不黄,饭粒松散不粘,

2024年更被列入非遗。

最早可溯至秦始皇南征时,随军厨子为解士卒水土不服,将米舂碎蒸成线状,这“军粮”后来竟成了岭南日常。

清末《广东新语》载“东莞粉细如丝,白如雪”,民国时“孔雀牌”米粉已漂洋过海,凭一纸商标让“孔雀高飞”的愿景照进现实。

这粉细若银丝,润如珠玉,滑似凝脂,咬一口米香迸溅,久煮不烂,炒则镬气十足,蒸则软糯透亮。

石龙老匠人至今守着“三蒸三晒”古法,让米粉含水量刚好6%,既易存又吸味。

2015年它被纳入《中国地理标志产品大典》,金燕牌更成“广东老字号”,

如今港澳市场半壁江山仍归它占。

食碟里盛着的不只是味道。

从秦汉飘来的炊烟,还在今天的炉灶上绕着呢。

你听,捶打鱼丸的声响像晨钟,烧鹅濑的汤正咕嘟冒着泡。

夹一筷,便是百年。

这座城的魂,就炖在每户人家的锅里。

评论列表