在北洋军阀混战的棋盘上,徐树铮是最独特的一枚子:他佩过刀,也执过笔;能在谈判桌上以法理逼退列强,也能在军帐中以密令搅动风云;既写下“故园松菊今何似,梦里依稀问草莱”的乡愁,也导演过“廊坊兵变”“张勋复辟”中的刀光剑影。他的一生,本就是北洋乱世最浓缩的注脚——一半是文人的墨香,一半是武夫的刀光,而他就在这两者的交织中,试图下一盘“定国安邦”的大棋。

一、青衫换戎装:墨香里的刀光萌芽

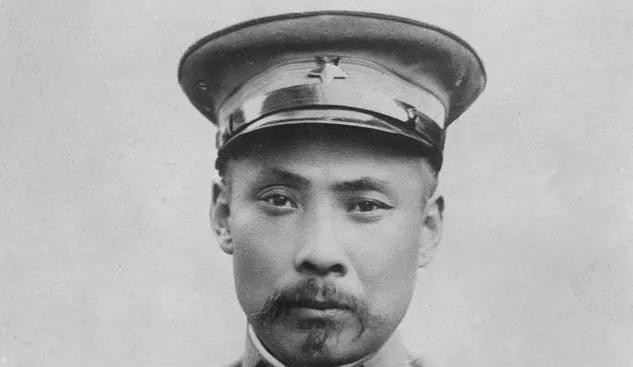

一、青衫换戎装:墨香里的刀光萌芽光绪十年(1884年),徐树铮生于江苏萧县(今属安徽)一个耕读世家。父亲徐忠清是廪生,母亲岳氏通经史,家中案头永远堆着《左传》与《孙子兵法》。他六岁启蒙,七岁能诗,十三岁考中秀才时,主考官批其卷“笔势如剑,有班超投笔之气”——彼时谁也没想到,这句评语竟成了他一生的谶语。

十七岁那年,徐树铮带着自己写的《道咸以来朝野杂记》手稿,徒步百里去见徐州知府桂中行。桂中行读罢拍案:“此子笔下有雷霆,不当只做腐儒!”可科举之路已断(光绪二十七年清廷废科举),他站在萧县古城墙上,望着黄河故道的残阳,写下《述怀》诗:“儒冠误我欲何之?敢把雄心托剑丝。他日若遂凌云志,不教胡马度阴山。”

1901年,十八岁的徐树铮揣着仅有的二十两银子,直奔济南投军。他想去见时任山东巡抚的袁世凯,却因无门路被门房挡在辕门外。寒冬腊月,他裹着单衣在辕外冻了三天,竟在雪地里写下一篇《上袁中丞书》,开篇便言:“盖闻经国之要,在明强弱;致用之术,在审时宜。今主忧臣辱,国蹙民穷,当求所以解倒悬者,非有雄才大略之主,不足以图存;非有折冲御侮之臣,不足以济事。”

这篇文章没送到袁世凯手中,却被路过的段祺瑞看到。彼时段祺瑞刚任武卫右军炮队统领,读罢此文,当即让人把冻得瑟瑟发抖的徐树铮请进帐中。两人对谈竟达通宵:从《孙子兵法》的“势”,到当前时局的“乱”,再到治军的“严”,徐树铮时而引经据典,时而拔剑比划,末了段祺瑞拍着他的肩说:“你不是来投军的,你是来帮我定天下的!”

从此,青衫换戎装,但徐树铮的案头永远摆着文房四宝。在保定陆军速成学堂求学时,别人练枪练炮到深夜,他却在灯下临摹《多宝塔碑》;随段祺瑞赴日考察军事时,日军将领赠他军刀,他回赠的却是自己写的《日本杂咏》诗集。日本参谋本部次长福岛安正读罢诗稿,感叹:“中国军人若皆如此,何愁国不强?”

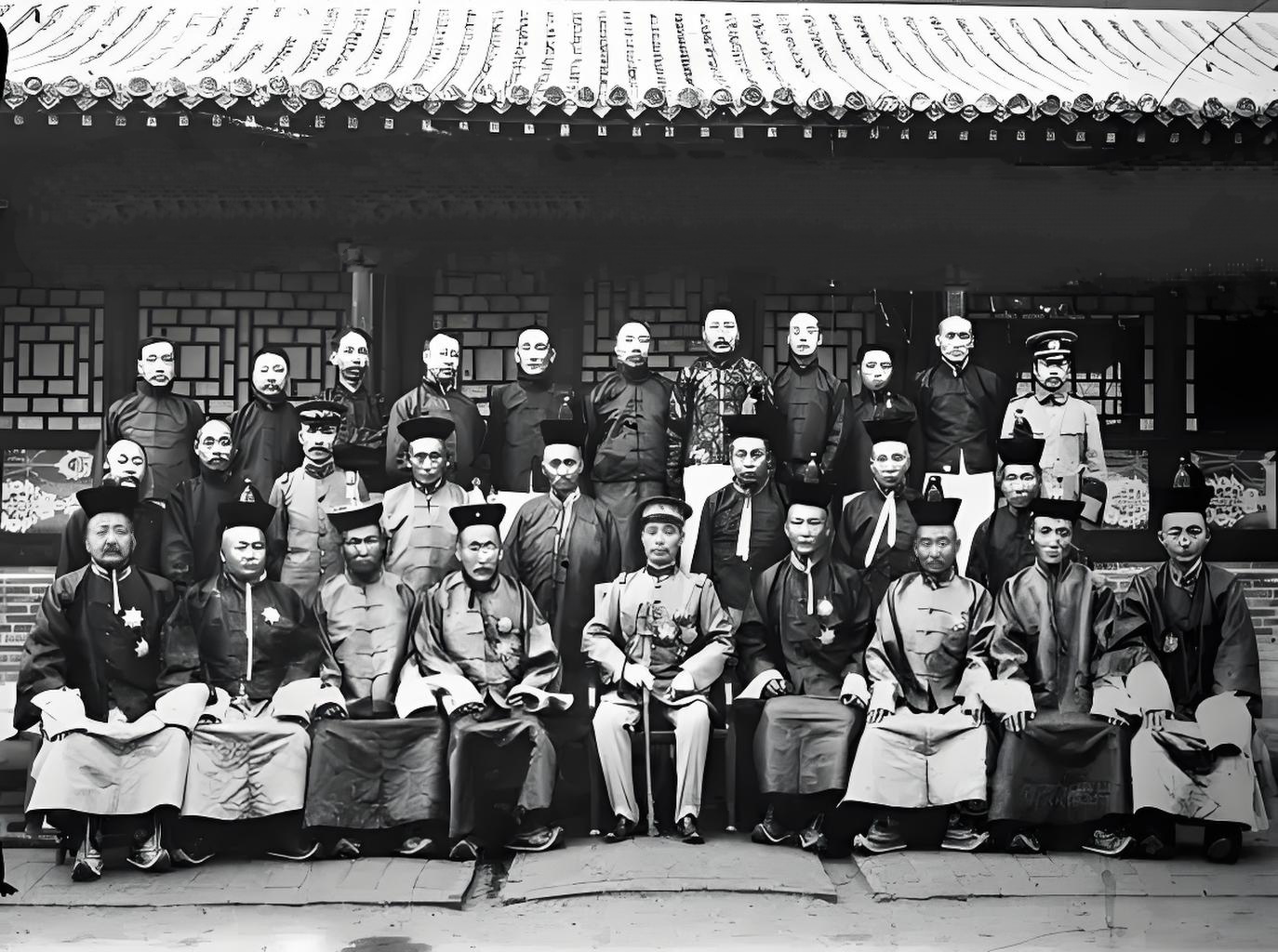

二、北洋棋局:刀光中的墨香谋略1912年,清帝退位,北洋军阀的棋局正式开局。袁世凯是执棋者,段祺瑞是核心子,而徐树铮则成了段祺瑞手中最锋利的“剑”——既能纸上布局,也能阵前亮剑。

民国初年的“府院之争”,是徐树铮第一次以“文韬”搅动棋局。袁世凯死后,黎元洪任大总统(府),段祺瑞任国务总理(院),双方因对德宣战问题剑拔弩张。黎元洪拒盖印,段祺瑞束手无策时,徐树铮却想出一计:他以国务院秘书长的身份,带着宣战案直奔国会,当众诵读自己写的《拟对德宣战书》——文中既引《春秋》“尊王攘夷”之义,又析国际局势之利,竟说得议员们哑口无言。末了他放下文稿,冷声道:“若国会再阻,恐非国家之福。”三日后,国会通过宣战案,黎元洪被迫盖印。

这一役,徐树铮的“墨香”成了最硬的刀——他的文稿逻辑严密,文采斐然,却字字藏锋;而他的“刀光”又藏在墨香之后,一句“恐非国家之福”,便暗含军事施压的威慑。时人评他:“徐又铮一支笔,抵得上段祺瑞十万兵。”

但真正让他在乱世棋局中站稳脚跟的,是“武力统一”的操盘。1917年,孙中山在广州成立护法军政府,西南军阀响应,南北分裂。段祺瑞主张“武力统一”,却遭冯国璋(直系首领)掣肘。

徐树铮再次出手:他瞒着段祺瑞,私访东北张作霖,以“承诺奉军入关”为条件,换得张作霖派两个师南下助皖。临行前,他给张作霖写了一幅联:“仗剑登高台,万里江山皆入目;扬鞭临朔漠,千秋事业始从头。”张作霖见联大喜,当即拍板出兵。

这一手“借刀杀人”,既破了直系的局,又壮大了皖系的势。可徐树铮的谋略不止于此——他深知“武能安邦,文能治国”,在打仗的同时,竟还主持编修了《清史稿》中的“交通志”,并在天津创办“正志中学”,亲自讲授经史。有一次,他在军中给士兵讲《论语》“其身正,不令而行”,末了拔出军刀说:“读书是明道理,拿刀是守道理——道理不存,刀便出鞘!”

彼时的他,既是皖系的“智囊”,又是北洋的“悍将”;既在军帐中写军令,又在书斋中作诗词。他的《视昔轩文稿》里,既有“用兵如弈棋,当识先后着”的兵法感悟,也有“一庭明月半庭花,夜静无人自煮茶”的闲情雅致。可乱世容不得这般“两全”,他的墨香越浓,刀光便越烈;他的谋略越精,树敌便越多——直系恨他“阴狠”,奉系忌他“智诈”,甚至皖系内部也有人说他“功高盖主”。

三、出塞定蒙:刀光最亮处的墨香绝唱

三、出塞定蒙:刀光最亮处的墨香绝唱1919年,徐树铮人生的棋局迎来了最耀眼的一着——收复外蒙。

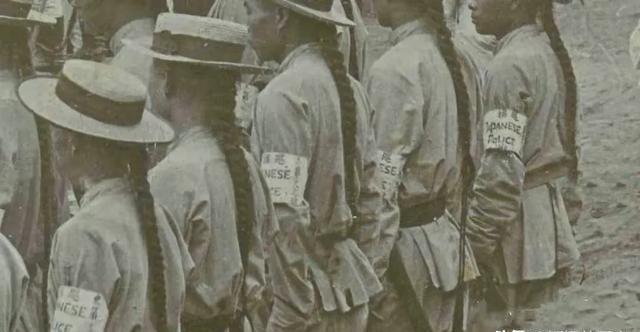

彼时的外蒙,因沙俄煽动而宣布“自治”,沙俄垮台后,白俄匪军又盘踞于此,外蒙王公既怕白俄,又惧中国,陷入摇摆。北洋政府派去的谈判代表磨了半年,毫无进展。段祺瑞问徐树铮:“此事你能办否?”徐树铮只答八字:“文以理服,武以力慑。”

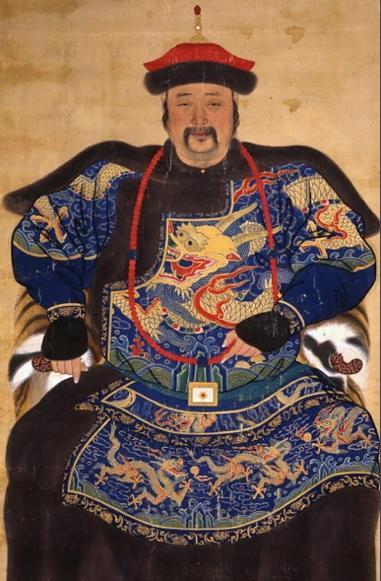

他带着一个旅的兵力,乘火车直奔库伦(今乌兰巴托)。抵达当日,便去见外蒙活佛哲布尊丹巴。活佛以“蒙地苦寒,不宜驻军”为由推脱,徐树铮不慌不忙,从袖中取出一卷文稿——那是他连夜写的《劝外蒙撤治书》,文中先述“汉蒙一家”的历史(从霍去病击匈奴到康熙收蒙古),再析当前局势的危(白俄匪军将吞蒙),末了写道:“蒙地为中国领土,一尺一寸不可失;蒙族为中国同胞,一草一木不可离。若执迷不悟,恐兵戈相见,非我所愿,亦非蒙之福也。”

活佛读罢,仍犹豫不决。徐树铮当即起身,拔出腰间军刀,将文稿按在案上,以刀为笔,在文末添了一句:“今日撤治,为蒙之幸;他日反悔,刀不认人!”言毕,刀光一闪,竟将案角削去一块。活佛吓得面如土色,次日便召开王公会议,同意撤销“自治”,回归中国版图。

这一役,徐树铮的“墨香”与“刀光”达到了极致融合:那篇《劝外蒙撤治书》文采斐然,句句在理;而案头的刀光,又让道理有了不可撼动的力量。消息传回北京,段祺瑞拿着电报大笑:“又铮(徐树铮字)此功,可抵再造共和!”孙中山也发来贺电:“比得来电,知外蒙回心内向,吾国领土主权,行将完整,此实可为民国前途贺也。”

收复外蒙后,徐树铮没有急着班师,而是在库伦办了三件事:一是设立“蒙藏学院”,教授汉蒙文字;二是主持修复了库伦的孔庙,亲自题写“大道之行”匾额;三是写下《出塞》诗:“冲寒直上五千尺,立马长城第一峰。汉节回看云似盖,胡尘一扫雪如封。”诗中既有军人的豪情,又有文人的感怀——这是他乱世棋局中最得意的一着,也是他墨香与刀光最和谐的共鸣。

可这共鸣太短暂。1920年,直皖战争爆发,皖系战败,段祺瑞下野。徐树铮成了直系的“头号通缉犯”,不得不躲进日本使馆。临走前,他望着自己创办的正志中学,写下“英雄一入狱,天地亦悲秋”的诗句——他的棋局,刚到高光时刻,便遭重创。

四、棋局落幕:墨香未干,刀光已冷1924年,第二次直奉战争爆发,冯玉祥倒戈,直系大败。段祺瑞再次出山,任“临时执政”,徐树铮也得以回国。他以为自己能重续棋局,却不知乱世的棋盘早已变了模样——冯玉祥恨他当年帮段祺瑞打压直系,更忌他的智谋;张作霖虽与他有旧,却怕他重掌皖系,威胁奉系。

回国后的徐树铮,仍改不了“文人武夫”的性子:他既给段祺瑞递《建国方略补编》,提出“修铁路、办教育、整军队”的计划;又四处联络旧部,试图重组皖军。有一次,他在天津见冯玉祥,冯玉祥问他:“又铮兄,你现在还带刀吗?”他笑着掏出一支钢笔:“如今刀已入库,笔是新刀。”可冯玉祥看着他眼中的锋芒,心里已动了杀心。

1925年12月29日,徐树铮从北京乘火车去天津,准备转道上海。车过廊坊时,突然被冯玉祥的部下张之江拦下。张之江拿着冯玉祥的密令,对徐树铮说:“冯司令请你下车说话。”徐树铮知道自己难逃一死,却异常平静——他从怀中取出一卷自己刚写的《金刚经》,递给随从:“此乃我近日心血,你带回给总长(段祺瑞)。”

临刑前,张之江问他有何遗言。他没有求饶,也没有怒骂,只是指着远处的夕阳,轻声念起自己早年写的《感怀》诗:“书生上马击狂胡,誓斩楼兰不足图。只恐江南春色好,落花时节又逢君。”念罢,枪声响起,年仅四十五岁的徐树铮倒在铁轨旁,鲜血染红了他随身携带的诗稿——墨香未干,刀光已冷。

消息传到北京,段祺瑞正在下棋,见电报后手中棋子落地,半晌才说:“又铮一死,北洋再无棋手矣。”他派人去廊坊收敛遗体,发现徐树铮的长衫口袋里,还装着那幅写给张作霖的对联。

徐树铮的乱世棋局,最终以“身死”落子。他曾想以墨香润化刀光,以文韬驾驭武略,在北洋的乱局中走出一条“文武相济”的路——可乱世不需要这样的路,它只需要纯粹的刀光,或是纯粹的墨香。他的矛盾,既是他的独特,也是他的宿命。

结语:如今,在安徽萧县的徐树铮故居里,仍保存着他当年用过的文房四宝与那把军刀。毛笔的笔锋已秃,军刀的刀锋已锈,可当阳光透过窗棂,落在笔墨与刀上时,竟恍惚能看到那个一袭长衫的书生,执笔能写《劝外蒙撤治书》,拔剑能定万里边疆。

他的诗稿《视昔轩集》里,最后一首诗写于1925年冬,题为《赠友人》:“相逢一笑泯恩仇,毕竟书生意气投。他日若逢天下定,再来煮酒论封侯。”诗未写完,笔已放下,刀已出鞘——他没能等到“天下定”的那天,却在乱世的棋局中,留下了最独特的一枚子:一半墨香,一半刀光,永远凝固在民国初年的风云里。