首先、有一点很明确,刘邦非常痛恨雍齿,且群臣共知。

留侯曰:“上平生所憎,群臣所共知,谁最甚者?”上曰:“雍齿与我故,数尝窘辱我。我欲杀之,为其功多,故不忍。”

而痛恨的关键词是“窘辱”,而不是“背叛”。

这就奇怪了,难道“窘辱”里边包含着“背叛”吗?

也许从一开始,刘邦也不认为雍齿的行为属于“背叛”。

不管刘邦如何界定,对于雍齿来说他不认为这是背叛或者不认为这是“不可饶恕的”。

第一,刘邦的领袖位置是萧何、曹参,让给刘邦的,并不是刘邦的能力比别人强,而是萧、曹有自己的顾虑,怕失败被灭族。

因为这种“出厂设置”所以会导致此时刘邦集团的力量相对松散,没有归属感。

萧、曹等皆文吏,自爱,恐事不就,后秦种族其家,尽让刘季。

这点跟项梁有着很大的不同,项梁起兵之前很多人就知道了他的能力,更忌惮项羽的武力威慑。

吴中贤士大夫皆出项梁下。每吴中有大繇役及丧,项梁常为主办,阴以兵法部勒宾客及子弟,以是知其能。籍长八尺余,力能扛鼎,才气过人,虽吴中子弟皆已惮籍矣。

第二、由于第一原因,导致本来就跟刘邦不对付的雍齿,临时加入刘邦集团,他并不是真正信服刘邦的能力主动加入,而且此时他们之间也并没有 “君臣名分”概念,后期的脱离顶多是 “终止合作”而非背叛。

第三、周巿的威逼利诱以及雍齿的态度,周巿先以丰邑为原魏地,拉近关系,削弱投靠的心理压力;然后强调“已定者数十城”展示自己的强大实力;再以封侯给雍齿利益输送;最后以屠城相要挟,令其就范。另外雍齿出身豪族向来就不想归属刘邦,这一点刘邦应该是知道的。

“丰,故梁徙也。今魏地已定者数十城。齿今下魏,魏以齿为侯守丰。不下,且屠丰。”雍齿雅不欲属沛公,及魏招之,即反为魏守丰。齿故沛豪,有力,与上有郤,故晚从。--《史记·高祖功臣侯者年表第六》

类似的经历在王陵身上也有所体现,只不过,王陵是直接拒绝的。

及高祖起沛,入至咸阳,陵亦自聚党数千人,居南阳,不肯从沛公。

既然不算背叛,为何刘邦如此恨雍齿呢?

第一、丰邑是刘邦的老家,雍齿举丰邑投靠魏国的行为,对刚刚起兵的刘邦是一次沉痛的打击,甚至可能对刘邦造成毁灭性的后果。

第二、刘邦三攻丰邑才重新夺回,攻丰邑的心情很复杂,对面都是自己的家乡父老,如今却要兵戎相见。虽然刘邦最后夺回丰邑,但是他与家乡之间也产生了隔阂。

有人说新丰的建设是对家乡的和解,我认为不是,新丰是在刘太公死后,改名的。新丰更多承载着刘邦对刘太公的怀念,当然也植入了与家乡和解的种子。

七月,太上皇崩栎阳宫。楚王、梁王皆来送葬。赦栎阳囚。更命郦邑曰新丰。

直到汉十二年十月,征讨英布后路过丰沛时,刘邦才彻底解开心结,此时距离刘邦去世仅剩半年时间。

丰吾所生长,极不忘耳,吾特为其以雍齿故反我为魏。

其次,刘邦为何不杀雍齿

正在气头上的刘邦,在攻下丰邑后,雍齿已经逃奔魏国,想杀而又不得,仇恨被迫搁置。

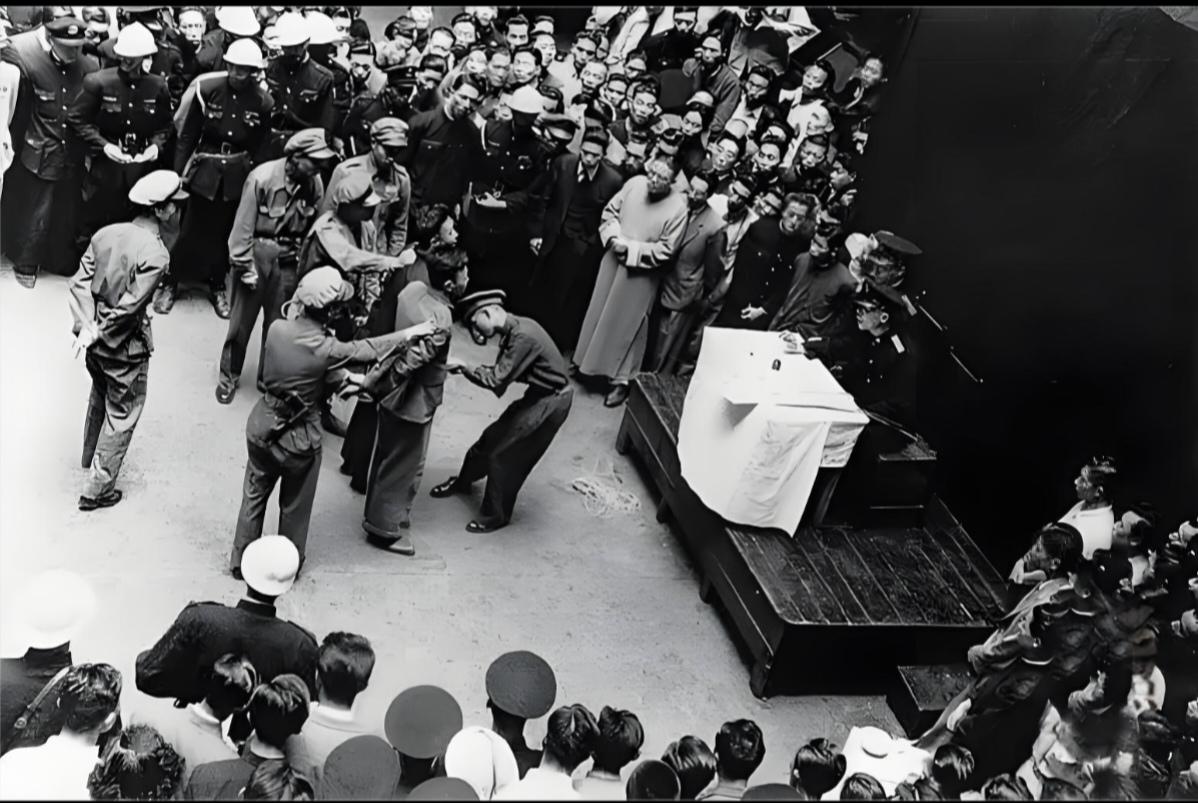

沛公如薛见项梁,梁益沛公卒五千,击丰,拔之。雍齿奔魏。--《史记·楚之际月表第四》

后来雍齿又从魏转投赵国,最后以赵将的身份重新加入刘邦阵营,并且跟随刘邦平定了诸侯。

汁方侯雍齿,以赵将前三年从定诸侯,侯,二千五百户,功比平定侯。

与曹无伤的立诛不同,曹无伤是在鸿门宴前夕向项羽告密,而且并没有逃离,此时刘邦与属下的上下级关系也已经建立并逐渐成熟,因此刘邦面对这种背叛,必须诛杀,以儆效尤。

而雍齿有了过渡时间,时间可以冲淡仇恨。

另外还有一个关键人物可能在其中起到了关键作用,这个人就是王陵。

刘邦地位低微的时候,刘邦像对待兄长一样侍奉王陵。

王陵者,故沛人,始为县豪,高祖微时,兄事陵。

而王陵跟雍齿的关系又很好,基于人物关系的合理推测,我认为王陵应该在雍齿重新加入刘邦集团这件事中进行了斡旋与努力。

最后为了稳定未封侯的功臣们,张良建议刘邦先封他最恨的人,而雍齿与刘邦过往的矛盾,以及后来立的众多功劳,都符合这一条件。