很多人每天都在用洗脸巾,早上起床洗完脸,抽出一张看似干净柔软的白布擦脸,感觉比毛巾卫生、比纸巾温和,还带点“精致生活”的味道。

可谁能想到,那一张柔软的“洁白”背后,可能藏着毒。最近一项检测揭开了它的真相——大部分市售洗脸巾都是粘胶纤维制成,而这种材料在生产中往往要经过强酸、强碱和二硫化碳反复处理。医生看了都摇头,这样的产品,皮肤一天天在贴,吸收的可不是营养,而是隐患。

在笔者看来,洗脸巾这几年突然火起来,很大一部分是被“无菌”“一次性”“不长螨虫”这些说法带火的。确实,毛巾如果不晾干容易藏菌,但很多人没想到,替代品也未必安全。

粘胶纤维这个听起来很像“植物原料”的名字,其实是工业再生纤维。它以木浆、竹浆、棉短绒等为原料,在工厂里加入强酸、强碱和二硫化碳等化学溶剂,把天然纤维溶解、再拉丝重组。成品摸起来顺滑细腻,看上去干净卫生,可残留物质一点不比染色衣服少。

二硫化碳是生产粘胶纤维的核心溶剂,这种物质毒性强,被国际化学品安全机构列为神经毒物。长期接触会损伤神经系统,引起头晕、失眠、手脚麻木、反应迟钝等症状。

更严重的会影响内分泌和生殖系统。工厂里生产粘胶纤维的工人,长期暴露于二硫化碳环境中,发生神经系统异常的比例极高。

研究数据指出,空气中每立方米含二硫化碳10毫克时,暴露一年内神经损伤率超过30%。可这些物质在洗脸巾中并非完全清除,残留量超标的产品不少见。

在笔者看来,皮肤是人体最大的器官,也是天然屏障,但屏障功能并非坚不可摧。尤其脸部皮肤薄、血管丰富、吸收能力强,如果每天用含二硫化碳残留的洗脸巾擦拭,就可能让微量毒物通过皮肤吸收。

短期不会出问题,但长时间反复接触,尤其对皮肤屏障脆弱的人,比如过敏体质、皮炎患者,刺激会累积。轻的出现红斑、干痒,重的甚至会导致接触性皮炎、激素依赖样皮肤反应。

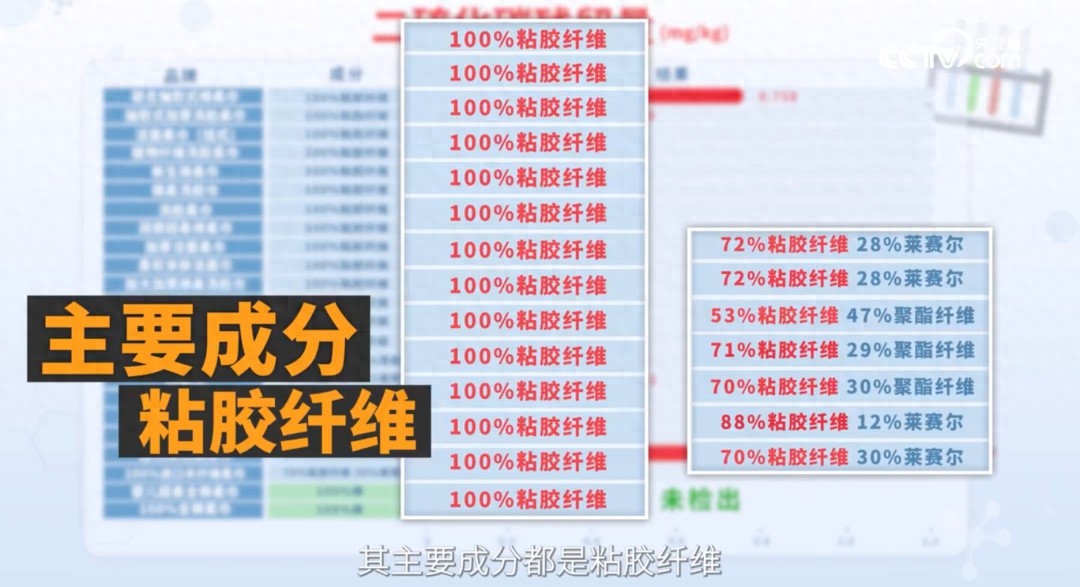

央视曾报道过相关调查,随机抽检多款洗脸巾产品,约九成为粘胶纤维制品。其中不少产品在加工过程中残留二硫化碳、硫化氢等挥发性有害物质。

检测结果显示,部分样品的挥发性有机化合物超出国家安全限值数倍。而且不少企业打着“纯植物纤维”“可降解”的旗号,却隐瞒了高化学处理的过程。消费者以为买的是天然环保,实际买的是高风险制品。

在笔者看来,这种“毒洗脸巾”的问题关键不在于材料来源,而在于生产方式。粘胶纤维在制作时要经历溶解、硫化、纺丝、漂洗、干燥等多道化学工序,每一步都可能留下残渣。

即使洗涤,也难以完全清除。业内人士透露,一些低成本小厂为了提高产量,减少清洗时间,残留物浓度往往更高。再加上部分产品在漂白过程中使用强氧化剂,让纤维看起来更白,却让皮肤风险更大。

有人可能会问,这种残留量微乎其微,真能伤身体吗?医生的回答是——量小但天天接触,就有问题。二硫化碳是脂溶性物质,容易通过皮脂渗透并积聚在体内。

长期接触后,它会影响中枢神经递质代谢,让人出现疲倦、注意力下降等症状,还可能干扰甲状腺功能,造成内分泌紊乱。

尤其女性使用洗脸巾的频率更高,面部、颈部、手部都在接触,累积暴露风险更大。皮肤科医生指出,部分不明原因的慢性皮肤炎症,实际上与长期接触化学纤维制品有关。

在笔者看来,这种问题的可怕之处在于隐蔽。洗脸巾不像食物会被吃进肚子,让人有警惕心理。它看起来干净无味,使用时皮肤不会立刻反应,很多人自然忽略了。

尤其是一些主打婴儿、孕妇可用的品牌,更容易让人放松警惕。但粘胶纤维残留物质对婴幼儿皮肤的刺激更强。婴儿皮肤角质层薄,仅为成人的三分之一,吸收率更高。

国外研究表明,婴儿接触含有二硫化碳残留的织物,仅2小时即可检测到血中代谢产物,这说明吸收确实存在。

在笔者看来,这件事提醒大家:生活中最危险的往往不是明显的毒,而是“看起来干净”的毒。洗脸巾本应是为了更卫生,却被化学工艺变成潜在风险。

消费者缺乏辨识手段,也助长了问题的蔓延。真正的健康意识,不是盲目追求“新概念”,而是了解背后的原理。皮肤用什么擦,不是小事,它关系到身体对环境的第一层防护。

科学的生活习惯不需要复杂技巧,了解一点真相,就能避免大麻烦。在笔者看来,洗脸巾事件不过是个缩影,它揭示了现代生活中“化学精致”的陷阱。人们越来越注重外表的洁净,却忽略了化学残留的代价。最护肤的方式,也许不是买更多产品,而是回归简单、安全、天然的选择。

参考文献:[1]二硫化碳职业中毒的神经系统危害研究[J].中国职业医学,2024,51(6):488-495.[2]粘胶纤维生产过程中有害物质残留分析[J].纺织科技进展,2025,40(2):142-149.[3]日用非织造布产品化学安全性评估[J].中国日化行业,2024,35(8):672-678.[4]二硫化碳皮肤吸收及毒理机制研究[J].中华皮肤科学杂志,2025,41(3):233-240.[5]粘胶纤维制品中挥发性有机化合物检测方法与结果分析[J].环境与健康杂志,2024,39(7):591-598.[6]化学纤维对皮肤屏障功能影响的临床研究[J].中华临床皮肤科杂志,2025,44(1):54-61.