我们常说的“神游太虚”,过去我总以为是在幻想宇宙的尽头。如今才恍然大悟,它真正的含义,是对事物根源与问题本质的深度探寻与剖析。

我曾困惑,许多佛教徒看似并不真正理解佛学,今日方知,他们或许确实未解其深意,但对经文却字句谨记。可惜的是,手捧真经,思维却依然混沌!

例如,他们主张修行要在“虚空”之中,却未能参透,佛学里的“虚空”并非指现实世界的物理空间,而是我们脑海中的“虚拟空间”——特指思考问题时所运用的思维模式。

历史上,关于修行是否在于“虚空”的论述其实非常丰富。但问题的关键在于,他们对“虚空”二字的理解,已然偏离了本义。

如下图所示

真相是,古人将大脑称为“太虚”。这才是“修行在虚空”这句话的终极答案。

让我们重新推论“太虚”的本质:

一、修行,是一场古老的科研活动

所谓“借假修真”,正是借助理论模型(假说),去推演和求索真实原理的科学研究过程。

由此可知:

1. 修行作为一种科研活动,其场所绝非现实的虚空,而是发生在大脑这个进行脑力活动的“虚空”之中。

2. 在这场科研活动中:

· 道 = 科学原理 = 大道(根本规律)

· 德 = 科学技术 = 小道(具体方法、术与法)

3. 科研中描述事物因果的文字逻辑:

· 无 = 事物的起因或问题的原因

· 有 = 事物的结果或问题的结局

这在中国传统易学中有着完美的体现:“无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”。

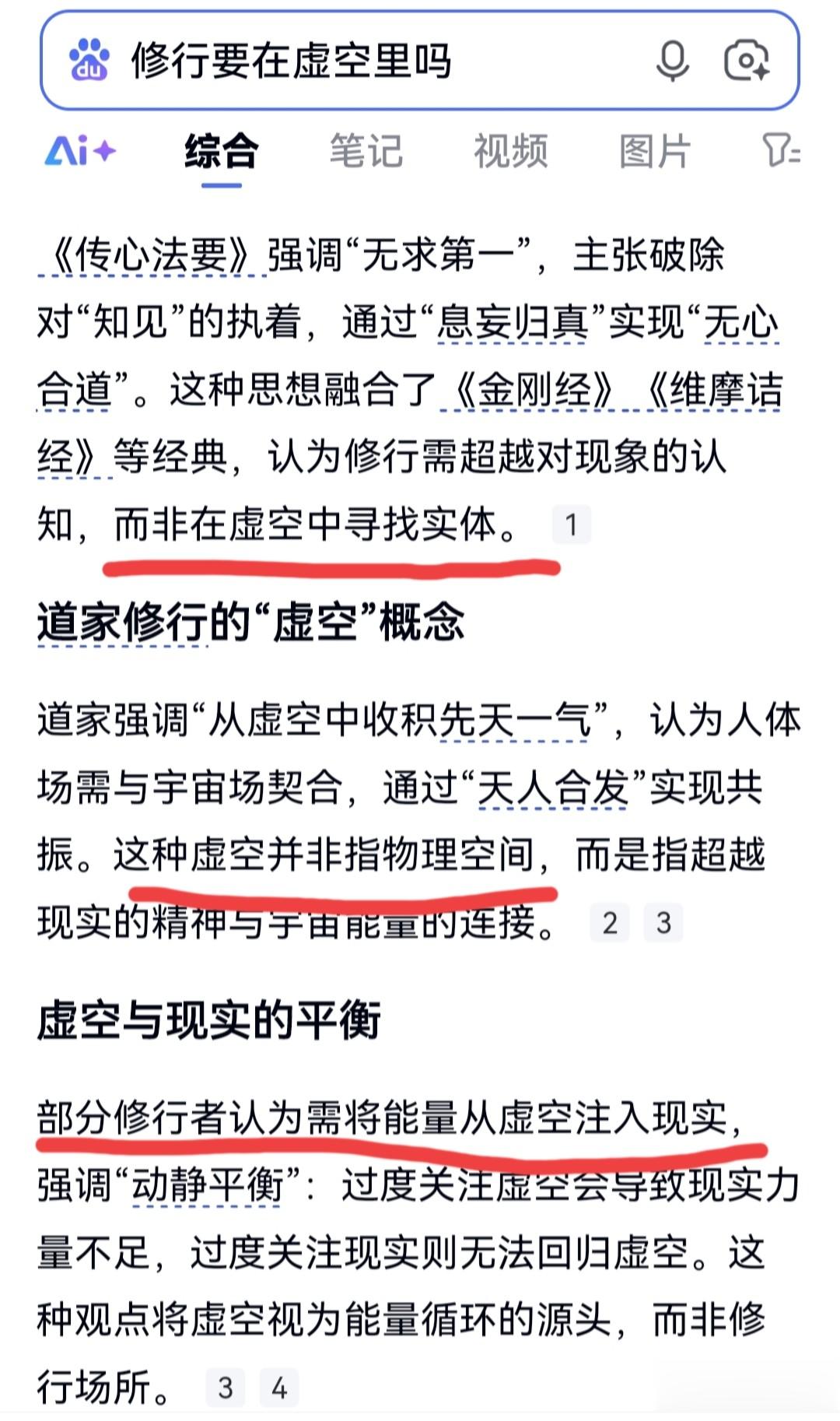

如下图所示

· 无极 = 事物最深层次的原因

· 有极 = 事物最终呈现的结果

· 太极 = 因果相互转化的动态枢纽。正因其是一个动态过程,才有太极图的永恒旋转。

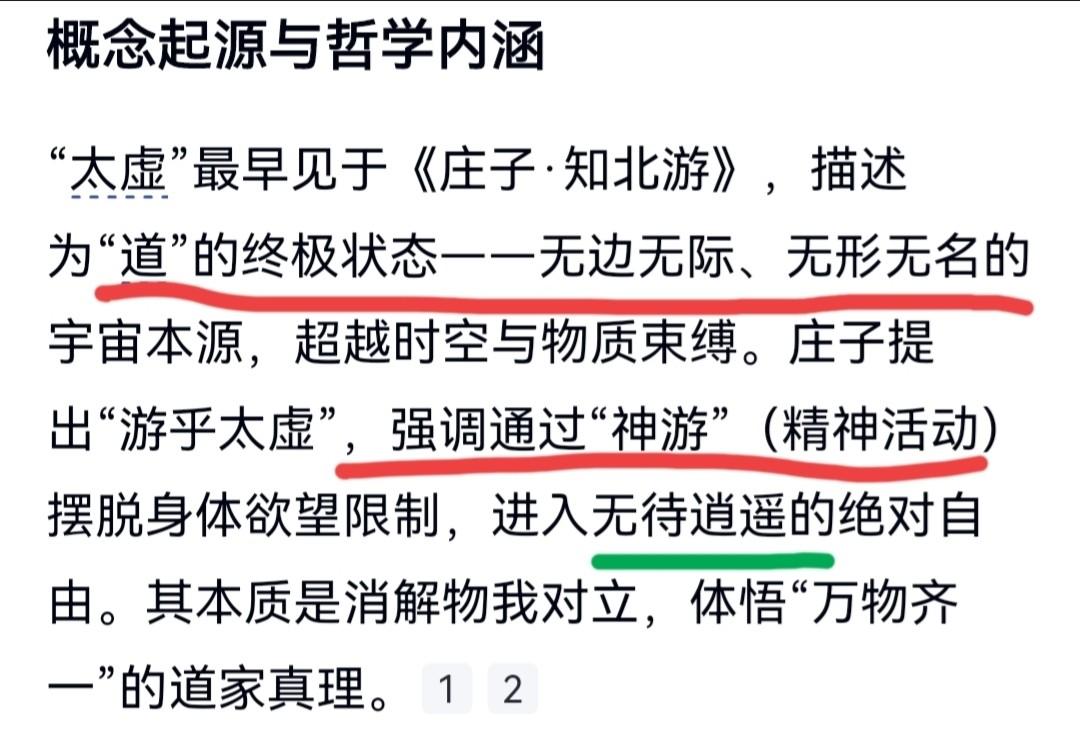

二、“太虚”的提出与正解

关于“太虚”的系统阐述,最早源于庄子的《知北游》。其中的文字,我们字面能看懂,却难以领会其神髓。这并非智商问题,而是因为我们常常忘记了,在古语中,“无”与“有”是专门用来指代事物起因与结果的词汇,并错误地将“无”简单理解为“没有”。

如下图所示

让我们来重新解读:

1.(第一道红线标注) “道”的终极状态——无边无际无形无名

· 现代解读:科学原理的终极状态,存在于事物的起因层面。它由起因所塑造和体现。

· (此处“名”=体现、展现、呈现)

2. (第二道红线标注)“游乎太虚”强调“神游”。

· 现代解读:特指在头脑中进行的思维漫游与深度思考。

3. (第三道绿线标注)进入“无待逍遥”的绝对自由

· 现代解读:“无待”即事物起因的等待。也就是专注于对事物起因的剖析与消化。所谓进入“太虚”,就是在分析研究事物根源的过程中,所达到的思维上的绝对自由。

三、结论:修行,即科研

由此可见,真正的修行,本质上是古人所进行的一种高级科研活动。它具体而微,聚焦于对“事物起因或问题原因”的深度分析与研究。

![那么问题来了,银河如此巨大的增长,销量是从哪里来的呢?[睡觉]](http://image.uczzd.cn/1422214291726104263.jpg?id=0)

评论列表