有没有哪一刻,你在地铁里突然一阵眩晕,眼前发黑,只得抓紧扶手?或者照镜子时发现气色暗沉、唇色发白,却说不上哪里不对?这些看似小问题,往往是在身体用“最温柔的方式”提醒你:气血,可能在悄悄地亏了。

古人早就看透此理。《黄帝内经》有言:“血者,人之神也。”气血如江河之水,流行全身,滋养脏腑、温养肌肤。一旦源头不足,身体的“河道”干枯,种种不适也随之而来。

气血虚的第一个信号:头晕心悸,体力不支

很多人以为“气血不足”只是脸色差,其实最明显的,往往是那种说不出的心慌。上个楼梯,心跳加快;坐久了起身,眼前却一阵发黑。

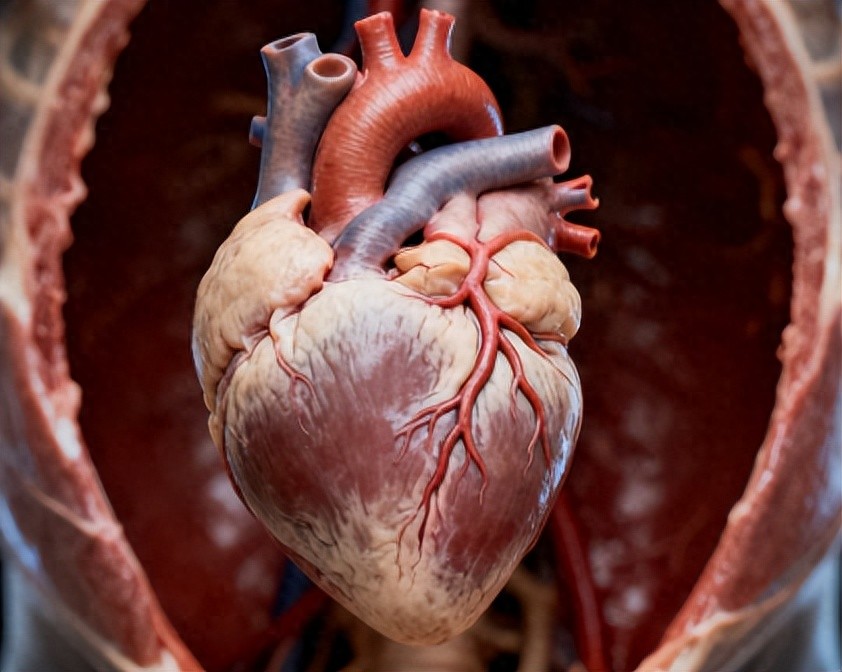

现代医学认为,这与血液供氧能力下降、循环效率减弱有关;而在中医看来,则是“气不摄血、血不得养心”的表现。心血亏虚,恰似灯油行将耗尽,那微弱火苗渐失蓬勃之力,光芒亦随之黯淡,如人生在失却滋养后渐入萧索之境。

从前有“梁上君子”韩信之母,体虚久病,常感心悸,乡医劝她“得补气养血,方安”。古人以黄芪、当归调和气血;如今我们或以规律的休息、合理的饮食达同样之效。别小看好好吃一顿、睡一个整觉,那是现代人最经济的“调气养血方”。

第二个信号:面白唇淡,精神疲乏

有人说,一个人的气色,就是身体的晴雨表。气血充足的人,面有光泽、眼神明朗;反之,即使妆容精致,也掩不住那一抹“倦意”。

这背后其实有科学依据。研究表明,当血红蛋白水平处于较低状态时,身体的携氧能力会随之降低。这一变化会使得皮肤与黏膜呈现出更为明显的苍白色泽。而中医所谓“气为血帅”,气虚则血行缓,如同河水无风,云流自滞。

诸多人士询问道:“那么,是否仅需补血便可?””其实未必。单补其血而不理其气,如同只修堤坝却不固水源。日常生活里,过度熬夜、情绪紧张、节食减肥,都是最伤气血的“隐形杀手”。

善养气血者懂得:食不过饱、劳不过度、怒不过头。所谓“心静则气顺,气顺则血和”,调养往往不在药方,而在日常起居。

第三个信号:手脚发凉,睡眠不安

冬天怕冷本属常事,但若一年四季手足冰凉,即便厚衣加身仍觉寒意透骨,多半也是气血运行不畅。若血行匮乏,“阳气”便难以畅达四肢。血行不畅,恰似沟渠壅塞,阳气无法周流全身,四肢自然难沐阳和之煦。

苏东坡有句自嘲:“食少事烦多,坐卧常觉冷。“虽为戏言,却一语中的。看似不经意的玩笑话,实则精准地戳中了问题的关键所在,于诙谐间尽显要义。身体虚寒、气血亏损,不仅使人畏冷,还易生失眠、梦多、易醒等问题。夜不能寐,白天自然乏力。

若欲调理此般状况,无需急于奔赴医门、服用药物。可先自行观察,调整生活作息与饮食,或能使身体状况逐渐改善。适度运动,如散步、太极、八段锦,让气血在温和的循环中自我恢复。在日常饭菜之中,可适当增添一些温补食材。诸如红枣、桂圆、山药、枸杞等,皆属平补佳品,既能滋养身体,又温和无燥,是不错的选择。重要的不是补多少,而是让身体有“造血”的条件。

身体的信号,从不无缘无故。气血亏虚是一种常见的功能性“疲惫”,尤其在压力大、作息紊乱的现代生活中。

年轻时,我们往往耗得起,以为熬夜几次无妨;可气血消耗久了,藏不住。正如老话说:“屋漏偏逢连夜雨”,当身体虚弱到一定程度,小毛病就会乘虚而入。

如果你已经察觉那些微妙的不对劲,不妨趁早调整。不是要你一夜之间“补回青春”,而是温和地给身体一点修复的时间——让气血重新盈满,让脸色有光,让心绪安定。

生活其实就是在补与消之间的平衡。所谓“气行则百病不生”,愿你温养好自己的那口气,让日子越过越有劲儿。