3万红军被30万敌军紧追,前面是汹涌的乌江,后面是敌军步步紧逼。在这绝望之际,一个十九岁的小战士挺身而出,想了个办法,让红军绝处逢生。

毛主席知道后都感叹:“军中有神人!”

这个神人到底想出了个什么办法能让毛主席如此称赞呢?

1934年,因为左倾错误的影响,为了躲开国民党军队的追击,中央红军踏上了两万五千里的长征路,一路走得异常艰苦。

从江西瑞金出发,路上他们不仅要应对敌人的重重包围,还得克服恶劣的自然环境和物资短缺的困难,他们历经血战湘江、四渡赤水、巧渡金沙江等无数艰难险阻。

尤其是湘江战役,红军和敌人打得非常惨烈。经过几天几夜的激战,红军虽然突破了敌人的封锁线,但损失惨重,人数从最初的8.6万余人锐减至3万余人。

1935年初,红军来到贵州瓮安县的猴场镇,这里距离乌江仅几十公里。乌江是贵州的第一大河,水流急,暗礁多,两岸峭壁耸立,架桥的难度非常高。

红军上下一片愁云,如果不能抓紧渡江,形势将会危急至极,可是如何渡江成了难题呢?

在猴场镇一场紧急会议召开了,毛主席在会上提了个大胆又关键的决策,那就是强渡乌江。可这决策实施起来太难了,红军面前摆着的,是一道看似根本过不去的天堑。

更糟糕的是,国民党军队早料到红军会渡江,提前烧了所有船只和桥梁,想把红军困在乌江东岸。

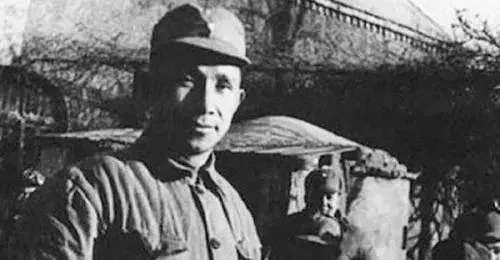

工兵连连长王耀南,这位身经百战的勇士,也感到压力山大。他试了好几次偷渡,都没成功,还损失了不少战士。

就在这紧要关头,一个叫石长阶的战士站了出来,他制定了一套偷渡计划。

这个贵州本土的小战士,从小在江边长大,对竹子和篾绳有着深厚独到的见解。他向王耀南建议:“咱们可以用竹子做浮桥!”

起初这个提议没多少人当回事,毕竟在这么急的江面上搭浮桥,听起来就像不可能的事。

“王连长,我有办法!”石长阶的声音虽然稚嫩,但很坚定。

他指着江边的竹林说:“我从小在江边长大,知道怎么用竹子做浮桥。竹篾在水里泡久了会变结实,咱们可以用竹子扎成竹筏,再用竹篾连起来,搭成一座浮桥。”

王耀南听后也觉得可行,他马上组织战士们砍竹子,按照石长阶的方法做竹筏和浮桥。时间紧迫,战士们争分夺秒,终于在一天之内完成了浮桥的搭建。

在搭建浮桥的时候,还有一段挺感人的事儿。因为人手不够,王耀南派人去附近村子找老百姓帮忙。

这些实在的村民,听说红军需要帮忙纷纷响应号召,帮着红军修桥。他们不光提供了大量竹子和人力,还教了红军战士怎么做出更结实的竹筏和浮桥。

可是新的问题又来了:怎么把浮桥固定到对岸呢?

石长阶身先士卒,亲自下江测水深,指导战士们固定浮桥。他带着一支小队,顶着敌人的炮火,潜入冰冷的江水中,把竹筏一一连起来,形成了一座简易却坚固的浮桥。

搭浮桥的过程并不容易,时间紧,敌军还不断骚扰,红军战士们付出了巨大的牺牲。但多亏了石长阶的智慧和勇气,浮桥最终还是建成了。

浮桥搭建好以后,红军没有马上渡江,而是先派出一支小分队去试探性攻击。这支小分队在毛振华连长的带领下成功渡江,在对岸建立了滩头阵地,为后续大部队的渡江提供了有力保障。

1935年1月3日凌晨,天还没亮,红一军团2师4团作为先锋部队,肩负着突破敌人封锁线的重任,率先通过浮桥,成功渡过了汹涌的乌江。紧接着其他部队也在先锋部队的引领下,也陆续渡江成功。

红军以迅雷不及掩耳之势突破了敌人的封锁线,继续向西挺进,展现出了惊人的战斗力。

强渡乌江的成功不仅为红军开辟了新的战略区域,让红军在贵州等地站稳了脚跟,还为后续遵义会议的召开创造了有利条件,为长征的胜利奠定了基础。

在渡江过程中,涌现出了无数英勇的战士。石长阶在渡江时为了保护战友们不从摇晃的竹筏上掉进水里,他跳进冰冷刺骨的水中,用自己的身体稳定竹筏。

不幸的是,他在水中榴弹击中,这位年仅19岁的小战士倒在了胜利的曙光中。

红军渡江成功后,毛主席知道了这事后称赞道:“军中有神人!”

但得知石长阶的牺牲后又惋惜不已。

评论列表