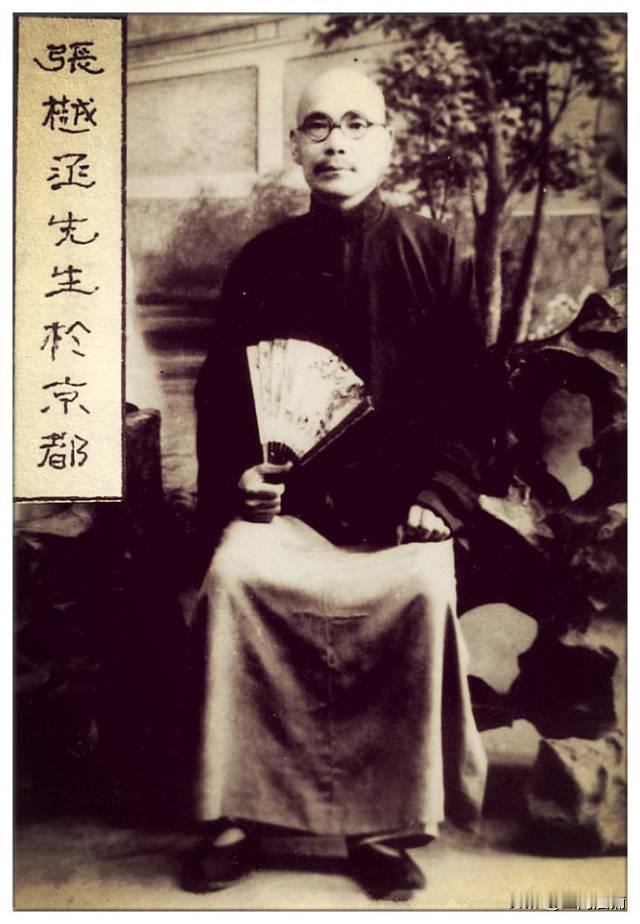

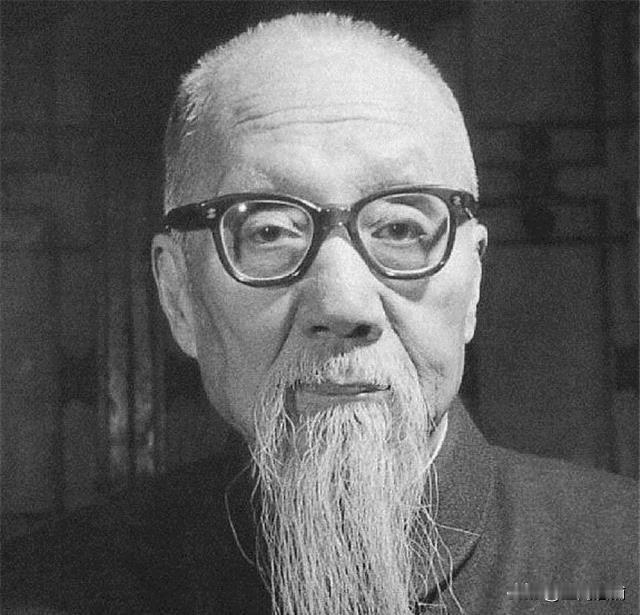

1949年,周总理决定让张樾丞篆刻开国大印。可没想到,事成之后,张樾还留了手绝活,让人佩服不已。 在1949年的金秋,中华人民共和国宣告成立,这不仅是一个国家重生的时刻,也是中华文明再次向世界宣告其辉煌的开端。 在这一转折点上,一枚开国大印的诞生被寄予了象征国家主权和统一的重大意义。而这一切,都离不开一位普通而伟大的艺术家——张樾丞。 张樾丞出生于河北省一个不起眼的小村庄,小的时候家里穷,经常吃了上顿没下顿,但是他对知识的渴望和对艺术的执着追求,却让他走上了一条不同凡响的道路。 自幼在村塾接受启蒙教育的张樾丞,对篆书有着天生的敏感和热爱。14岁踏入北平,开始了他篆刻生涯的第一步。 在琉璃厂益元斋刻字铺的磨砺下,他的技艺和视野得到了快速提升。自立门户后,张樾丞的同古堂不仅成为了京城内外知名的篆刻工作室,更是文人雅士交流的圣地。 但是真正让张樾丞留名的是,是新中国成立初期,他被委以重任,负责刻制开国大印。 这一任务的背后,是周恩来总理的高度信任,也是对张樾丞艺术成就的认可。在这一过程中,张樾丞不仅展现了他卓越的艺术才华,更展现了他深厚的文化底蕴和对国家、民族的深情厚意。 制作开国大印的过程充满了挑战。因为开国大印的制作不简单,而且这个印章更是一份承载着数千年中华文明精髓和新中国精神象征的国之重器。 因此,他深入研究历代国印的形制和文化内涵,结合新中国的时代特色,设计出四款风格各异的印章样式。在毛泽东主席的亲自挑选下,最终确定了一款结合传统与现代、庄重而不失活力的设计方案。 他亲自动手,每一笔每一画都要经过深思熟虑。他的双手舞动在硬石之上,如同行云流水,每一击都精确无比。但是最让人称奇的是他的创新之举——在印章四角设计了隐秘的小圆柱。 这些小圆柱在刻制过程中起到了多重作用。它是对工艺的一种创新,这种设计在当时是前所未有的。 这些圆柱能在雕刻过程中稳定印章,防止在精细雕刻时造成任何损伤。更重要的是,这些圆柱在安全方面发挥了巧妙的作用。 在印章未完成之前,这些小圆柱让印章的图案不完整,极大地提高了国印在制作过程中的保密性,防止图案提前泄露。 直到印章完工的那一刻,张樾丞才将这些小圆柱小心翼翼地去除。当最后一个小圆柱被取出,完整的开国大印终于露出了真容。 那一刻,所有见证这一历史时刻的人都为之震撼。印章上雕刻的是新中国的象征,每一笔每一画都透露出张樾丞的匠心独运和对这片土地深沉的爱。 他的这项创新不仅展现了他对传统工艺的尊重和继承,更推动了印章艺术的发展,将其提升到了一个新的高度。 除此之外,张樾丞的高尚品德也在这一过程中得到了体现。他拒绝了国家提供的丰厚酬金,认为为新中国制作开国大印是他的荣幸和责任。 他将这份荣誉视为比金钱更为宝贵的财富,这都体现了他淡泊名利、忠诚于国家和民族的高尚情操。 开国大印的完成,不仅是新中国权威的象征,更是中华民族文化自信的体现。它的存在,见证了一个古老文明的复兴和一个新生国家的崛起。 张樾丞和他创作的开国大印,共同书写了中华民族历史上的光辉一页,成为了不朽的文化遗产。 但是他并没有因为这件事沾沾自喜,在开国大印制作完成后,他还将自己的心得体会和独特技艺传授给了后人,他希望能有越来越多的人喜欢上这么艺术,并且投身于这门艺术事业之中。 他先后培养了一大批优秀的篆刻艺术家,让他们成为新中国文化艺术事业的中坚力量。同时,他还积极参与文化传承和艺术创新,为我国的篆刻艺术发展做出了巨大贡献,他的一辈子都在为自己热爱的事业做着奋斗。 可以说张樾丞他用自己的才华和智慧,为新中国的成立贡献了一份力量,用自己的行动诠释了什么是艺术家的社会责任,值得后人学习。