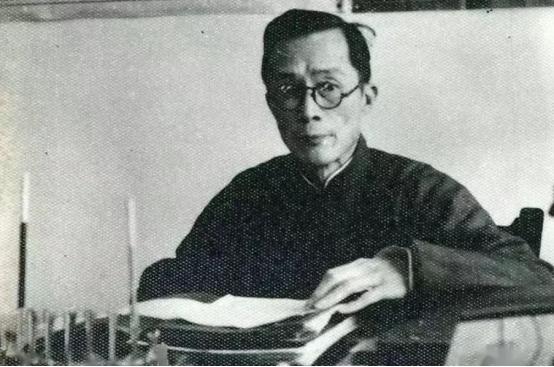

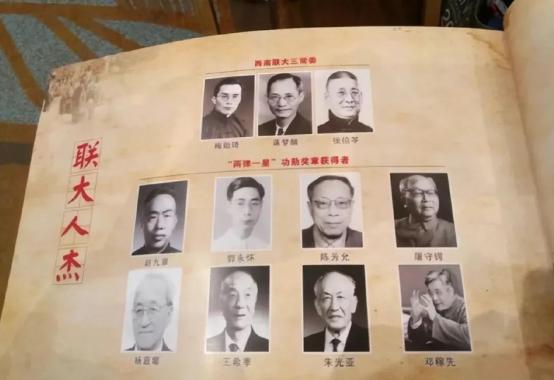

1948年,清华校长梅贻琦不顾众人阻拦,执意南渡。6年后,他的儿子却一心返回大陆,临行前梅贻琦握着儿子的手说:“你回去也许会有一番作为,但这就是我们父子最后一次见面了。” 1948年,国共双方角力之际,局势动荡不安,时任清华大学校长的梅贻琦,不顾身边亲友的百般劝阻,做出了一个近乎悲壮的决定——南渡。 彼时的他,承载着整个清华的命运,心系着万千学子的未来,毅然决然地选择了暂时远离故土,以便为清华基金的保管和日后的发展寻求生机。 1954年,北京的阳光照亮了初夏的大地,一股新生的力量在这个古老的国度涌动。 在海峡对面,梅贻琦,这位享誉海内外的教育家,眼看着窗外映衬着朝阳的翠绿树丛,心中泛起了阵阵波澜。 他的儿子梅祖彦,正值青春昂扬,早已被新时代的号角唤醒,那份属于年轻一代对祖国的炽热情怀在他心中熊熊燃烧。 梅祖彦渴望着能亲身参与到新中国的建设热潮中去,用自己的知识和技术,为这片历经战火洗礼的土地重塑辉煌。 临行前的那个清晨,梅贻琦书房里的气氛格外凝重。 父子二人相对而坐,平日里言语不多的梅贻琦此刻更是沉默良久。他紧盯着儿子坚定的目光,内心深处涌动着复杂的思绪。 梅祖彦的手中,攥着一张即将启程的船票,那不仅是通往大陆的物理凭证,更是拥抱未来的象征。 终于,梅贻琦伸出手,那只曾经指引无数学子前行的手,此刻轻轻握住梅祖彦有力的手掌。 他眼中闪烁着矛盾的情绪,既有深深的不舍,也有无比的骄傲。 他一字一顿,声音沉稳而庄重:“你回去,或许真的会有一番作为,但你要明白,这可能是我们父子最后一次面对面交谈。然而,不论何时何地,我都支持你的选择,也希望你能记住,家国之情,高于一切。” 梅贻琦,字月涵,出生于书香门第,成长于天津,身上流淌着古朴的江南血脉。 自1909年步入南开学堂,他凭借优异的成绩与品德,得到了张伯苓校长的高度认可。 1914年,他作为庚款留学生赴美深造,毕业于吴士脱工业大学电机专业后,毅然回国,自此与清华大学结下了不解之缘。 他从教授做起,一路走到校长的位置,整整服务了清华近半个世纪,这份执着与忠诚,在中外教育史上留下了璀璨的印记。 在他的领导下,清华大学迎来了黄金发展期,教学质量显著提升,声誉日隆,因此被誉为清华的“终身校长”。 梅贻琦,这位深具儒家修养的教育家,秉持着“教育的出发点就是爱”的理念,既爱家,又爱国。 他以身作则,倾力资助兄弟们的学业,体现了深厚的亲情;他引领学子,鼓励他们在学术殿堂中追求卓越,为救国事业贡献力量。 无论是战火纷飞的西南联大时期,还是辗转海外筹集资金创办新竹清华大学,他始终站在教育前线,培养人才,抵御外侮,彰显出坚韧不拔的爱国情怀。 梅贻琦深知,校长之职乃是一艘航船的舵手,在民族危难时刻,他既要保证船只平安度过惊涛骇浪,又要守护每一位师生的生命安全。 面对政治压力与现实困境,他始终坚持学术自由,尊重并保护每一个个体的权利,包括那些激进的学生运动领导者。 他以无言的担当,无私的付出,赢得了师生们的尊敬与爱戴。 梅贻琦生活简朴,廉洁自律,他的日常生活体现了一种高尚的职业道德和人格魅力。 即使身处逆境,他也坚持勤俭办学,拒绝任何形式的奢侈浪费。 他对待金钱的态度,就像对待生命一般珍惜,每一笔公款都用在刀刃上,自己更是克己奉公,宁可忍受生活的艰辛,也要确保清华基金的安全与合理使用。 时光荏苒,梅贻琦离世后,夫人韩咏华遵循他的遗志,最终回到了大陆,落叶归根。 梅贻琦的一生,正如他亲手题写的清华大学校训——“自强不息,厚德载物”,他用一生的实际行动,诠释了这两句饱含力量的话语,书写了一部中国现代教育史上的辉煌篇章。 他的故事,是一部生动的小说,其中蕴含着深沉的爱、坚韧的信念和无私的奉献,铸就了永恒的清华精神。