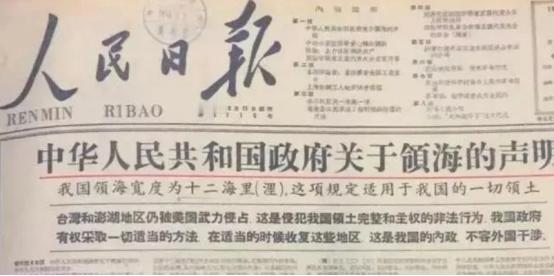

“‘海牙’不是圣旨,中国要拓宽领海宽度!”1958年,我国宣布这一新规后,遭到了西方国家的集体反对。正当各界以为矛盾升级,战争一触即发之际,毛主席的一番回应却将西方国家的想法悉数参透...... 1958年9月的午后,北戴河海滨的秋阳洒在了庄严的政治会议中心,空气中弥漫着紧张而又严肃的气息。 这里正召开着一场关系中国领海权益走向的重大决策会议。 刚刚过去的炮击金门事件,无疑是中国在国际舞台上展示强硬立场的新篇章,各国舆论对此议论纷纷,中国如何进一步界定自身的海洋边界,成为了举世关注的焦点。 会议室内部,诸多国家领导人的面孔显得尤为庄重,其中最为引人注目的是毛泽东主席。 他的眼神里透出坚定与深邃,仿佛透过厚重的历史帷幕,看到了中国海疆的未来蓝图。 刚刚结束的激烈辩论中,有人担忧依照《海牙协议》规定的3海里领海宽度,将难以保障中国的海域权益,也有人顾虑改变现状会引来国际纠纷,甚至是战争风险。 毛泽东主席在众人的瞩目中站了起来,他环视四周,那威严的目光如同凌厉的剑锋,穿透了会议室的压抑氛围。 他深深地吸了一口气,然后语气坚定地宣告:“《海牙协议》不是我们的枷锁,也不是我们划定领海界限的唯一依据。中国,作为一个拥有漫长海岸线的大国,为了保卫领土完整,保障国家安全,促进经济繁荣,有必要重新审视并设定自己的领海宽度。在我看来,我们将采取12海里的领海宽度。” 此言一出,整个会议室仿佛被按下了暂停键,短暂的寂静中,每个人都在消化着毛泽东主席话语中的深意。 历史的镜头在此刻聚焦,中国在海洋权益问题上迈出了具有里程碑意义的一步。 毛泽东主席的决策不仅体现了对国家主权的坚决捍卫,也预示着中国将在国际海洋法领域书写新篇章。 在此之前,1958年8月25日的那次常委会议,就已经预示了此次重大决策的酝酿。 面对绵长的海岸线与历史上屡遭侵犯的事实,毛泽东基于国家安全和经济发展需求,提出我国应采用较宽的领海标准。 他委托外交部、解放军总参谋部对此展开深度调研,并筹备相关文件,等待中央最终定夺。 两个月后的这场会议,聚集了刘少奇、周恩来、彭德怀、黄克诚等核心领导人,以及雷英夫、乔冠华、刘泽荣、周鲠生等法学专家和高层军事顾问。 针对领海宽度问题,雷英夫详细汇报了论证过程与采纳12海里领海制的提议,乔冠华则阐述了对外公开声明的细节。 然而,两位资深法律专家指出,《海牙协议》规定的是3海里领海制,若中国单方面宣布12海里,恐将引起国际争议,尤其是来自美英等强国的强烈反对,甚至可能导致军事冲突。 毛泽东在听取各方意见后,陷入了深思。 他深知,任何决定都需要审时度势,既要立足于国家长远利益,也要有应对复杂国际环境的勇气和智慧。 他回顾了新中国成立以来在外交和军事上的种种挑战,特别是在朝鲜战场上与帝国主义的直接碰撞,深信“帝国主义未必愿意轻易与中国开战”。 于是,他坚定地表明:“《海牙协议》并不是圣旨,我们不能盲目遵从其他国家的意志。综合考量,12海里的领海宽度有利于我国的经济建设和国防安全。既然我国海岸火炮的有效射程远超12海里,那么我们就应当宣布这个范围作为我国的领海宽度。” 最终,在毛泽东的力排众议与深思熟虑下,中国正式确立了12海里的领海宽度,并向全世界公布。 这一决定不仅展现了他的高瞻远瞩和大国风范,更奠定了中国海洋权益的基础,使得中国在国际海洋秩序中占据了不容忽视的地位。 时至今日,12海里的领海宽度已被国际社会广泛接纳和认可,成为中国在世界海洋舞台上捍卫自身权益的一面鲜明旗帜。