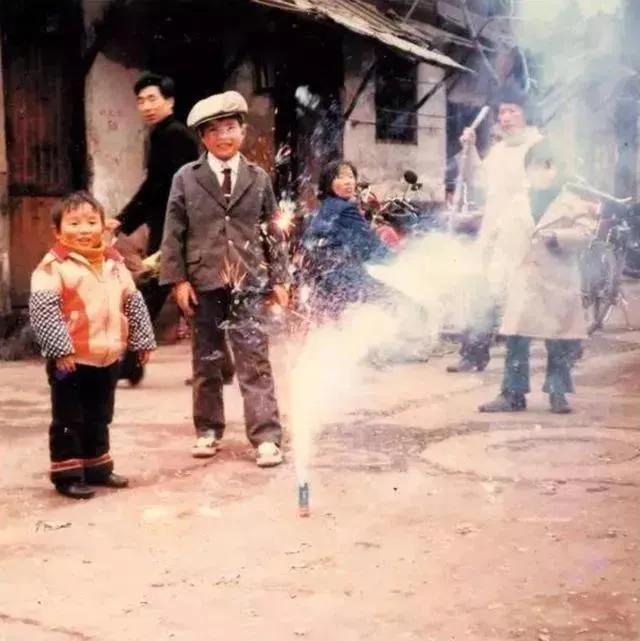

上世纪80年代的大年三十,虽然物质匮乏,但年味儿却浓得化不开。贴对联、放鞭炮、吃年夜饭,都是记忆中最温暖的时光。如今,年味儿似乎淡了,这一切还能找回来吗? 上世纪80年代,记忆中的大年三十,那真是充满年味儿的回忆。每到年末,这一天总是最让人期待,也是最热闹的一天。那时候,虽然物质条件不如现在丰富,但年味儿却浓得化不开。让我来细细道来,讲讲那充满温情与热闹的年三十。 记得80年代初,那时候的我们生活在农村,经济条件相对拮据,但每到过年,全家人总是满怀期待。腊月二十八,母亲便开始忙碌起来,提前准备年夜饭的食材。大年三十早晨,天还没亮,村里的大喇叭就开始广播:“新年快到了,大家准备年货,迎接新年。”这声音一响,全村便热闹起来,家家户户开始忙年。 父亲一早便去村口的集市买年货,那里人声鼎沸,热闹非凡。集市上,各种年货琳琅满目,有卖对联的,有卖鞭炮的,有卖糖果的,还有卖各种蔬菜肉类的。父亲每次回来,手里总是拎着大包小包,里面装满了各种年货。记得有一次,父亲特地买了一只大公鸡,准备晚上做红烧鸡,这可是我们全家最爱的菜。 大年三十的中午,母亲便开始准备年夜饭。厨房里炊烟袅袅,母亲忙得不可开交。我们这些小孩子则在一旁帮忙,洗菜、剥蒜、递碗,看似小事,却也是乐在其中。母亲一边忙碌,一边嘴里念叨:“过年了,大家都要吃好喝好,团团圆圆。”那时候的年夜饭虽然简单,但充满了母亲的爱心与家的温暖。 到了下午,父亲便开始贴对联。每年父亲都会买一副新的对联,红纸黑字,吉祥喜庆。他一边贴对联,一边教我们读上面的字:“福如东海,寿比南山。”“家和万事兴,四季平安。”这些对联不仅增添了年的气氛,也传递着美好的祝福。 天色渐暗,家家户户开始准备年夜饭。母亲将一盘盘热腾腾的菜端上桌,有红烧鸡、炸鱼、扣肉,还有各种炒菜。每道菜都是精心准备的,寓意着新年吉祥如意。我们这些孩子早已按捺不住,围着桌子转来转去,眼巴巴地等着开饭。父亲笑着说:“别急,等鞭炮响了,咱们就开饭。” 终于,夜幕降临,村里响起了此起彼伏的鞭炮声。父亲点燃了家里的鞭炮,噼里啪啦的声音响彻夜空。这时候,我们全家人围坐在一起,开始吃年夜饭。大家有说有笑,互相祝福,新年的气氛浓厚。母亲一边夹菜,一边嘱咐我们:“新的一年,大家都要平平安安,健健康康。” 年夜饭后,我们这些孩子最期待的就是放烟花。父亲从集市上买回的烟花种类繁多,有小火箭、有旋转烟花,还有各种颜色的烟花。我们在院子里放烟花,天空中绽放出五颜六色的光芒,欢声笑语回荡在夜空中。 放完烟花,我们回到屋里,开始围坐在火炉旁,听长辈讲故事。爷爷奶奶会讲一些关于过年的民间故事,有《年兽》的传说,有《年三十》的由来,这些故事不仅有趣,还让我们增长了不少知识。爷爷一边讲故事,一边感慨:“现在的日子真是好了,咱们小时候过年,可没有这么热闹。” 那时候,虽然物质条件不如现在,但年的气氛却格外浓厚。亲人团聚,欢声笑语,这是大年三十最温暖的记忆。记得有一年,我们村里举办了庙会,大家穿上新衣服,欢天喜地地去参加。庙会上有各种传统表演,有舞龙舞狮,有唱大戏,还有各种小吃摊。那一天,全村的人都沉浸在节日的欢乐中。 相比之下,现在的年味儿似乎淡了许多。虽然物质条件丰富了,但很多传统习俗逐渐淡去。那些贴对联、放鞭炮、听故事的记忆,成了我们这一代人心中永远的回忆。正所谓,“忆往昔峥嵘岁月稠”,那段充满年味儿的时光,值得我们永远珍藏。 如今,每到大年三十,我总会想起小时候的那些画面。那时的年味儿,是真正融入骨髓的,亲情、团圆、欢乐,这些都在那一顿年夜饭中得到体现。年味如故,岁月常新;惟愿团圆,常伴左右。 #童年的年味记忆# #记忆中的小年#