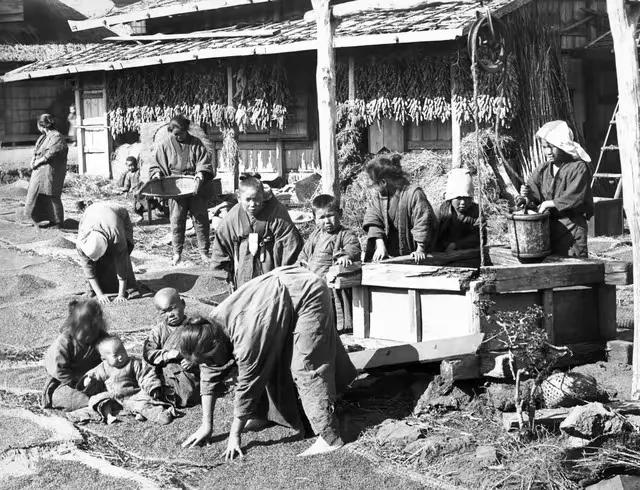

六七十年代的中国,物资匮乏,温饱难求,何来“路不拾遗,夜不闭户”?这句标榜社会风气良好的口号,似乎与现实脱节。那时,百姓生活困苦,粮票、布票等凭证紧缺,偷盗事件却不罕见。若真有此美德,为何会有“偷食救急”之举? 记得幼时,家中七口人挤在不到五十平方米的狭小房间里,父亲每日为供给一家人三餐而奔波。 那时的粮票是家中最珍贵的财产,每个月固定分配的粮食根本不够一家人吃饱。 母亲为了让孩子们能吃上一口热饭,不得不经常挨家挨户借米借面。每当看见母亲佝偻着身子,拿着碗筷在邻里间穿梭,心中酸楚无比。 1960年,我国正经历三年自然灾害,粮食产量大幅下降。根据统计,1960年全国粮食总产量仅为1434亿斤,比1959年减少了224亿斤。 这段时间,家家户户都在为一日三餐发愁。父亲曾说,他在那几年里经常为一小碗粥饿得发昏。母亲用高粱、红薯、南瓜代替米饭,尽量让我们能吃饱,但这些粗粮并不能填满我们饥饿的胃。 那时的城市,物资更加匮乏,黑市交易盛行。 我们住的胡同里,经常能看到人们偷偷摸摸地进行粮票、布票的交易。 邻居老王家有一个儿子,在黑市上用高价买回一些米粮,却被抓了个正着。为了避免被惩罚,他只得将所买之物悉数上交。这样的事情并不少见,正如俗话所说:“饥不择食,寒不择衣。” 夜晚,我们一家人挤在炕头上,母亲总是小心翼翼地锁好门窗,生怕家里少得可怜的粮食被偷走。 那时,街坊四邻间虽有互帮互助,但偷窃行为也时有发生。记得有一次,家里的玉米面被偷了,母亲眼泪汪汪地对着空荡荡的米缸发呆,父亲则无奈地摇头叹息。“窃米难饱,失粟成仇。也” 那个年代,物资供应紧张,基本生活物品都需要凭票供应。粮票、布票、油票等各类票证成为家庭生活的命脉。1962年,我国开始推行粮食定量供应制度,每人每月的粮食定量只有28斤,这在现如今看来简直不可思议。记得有一次,母亲为了多买几斤米,不得不带着我们兄妹几个去排队,一排就是一整天。那时的生活,真可谓是“度日如年”。 除了吃饭问题,衣服也是一大难题。家里孩子多,衣服常常是新三年,旧三年,缝缝补补又三年。 弟弟的衣服多是我穿剩下的,母亲总是用巧手将旧衣服翻新,补补丁丁。 邻居家的阿姨常常感慨:“穷人的孩子早当家”,这话真是一点不假。那时,我们总是穿着打满补丁的衣服,心中却充满了对新衣的渴望。 我们常常听到母亲在夜里偷偷哭泣。那时的生活,真是“一穷二白”。 回想起那段艰难岁月,我不禁感慨万千。那些年的艰苦生活,培养了我们坚韧不拔的品质,也让我们更加珍惜现在的幸福生活。如今,生活条件大为改善,物资充裕,早已不必为吃穿发愁。正所谓:“贫穷并不可怕,可怕的是对贫穷的麻木。 #聊聊60年代# #60年代很苦# #一代人的事# #不缺吃喝的年代# #聊聊生活的艰辛# #说说80年代# #老一辈的今天# #分享六零后感悟# #70年不容易# #人民生存现状# #那时候的人没吃#