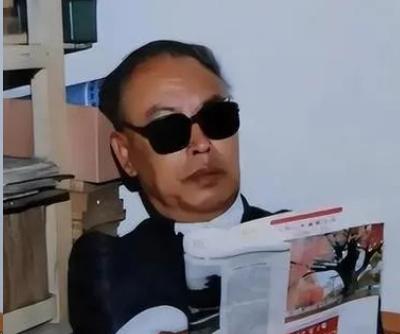

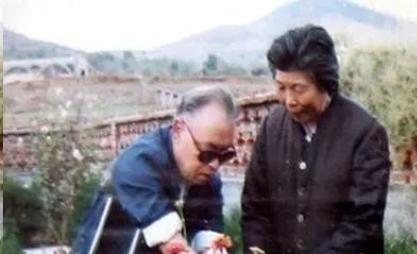

朱彦夫在长津湖战役后四肢截肢还瞎了一只眼,在 1956 年回到老家时,母亲那句“你还是回去吧,娘养活不了你”让人心酸。 朱彦夫,这位年仅17岁的青年,临行前,他的母亲满脸愁苦,紧紧握住他的手,眼中闪烁着泪光。“我的儿,战场上照顾好自己。”那句嘱托成了他心中不灭的烙印。 朱彦夫与战友们一起,乘坐列车,翻越山河,抵达鸭绿江边。他们的心中既有兴奋又有惶恐,激荡着热血,也承载着无畏的理想。 在志愿军的誓言中,他们要捍卫祖国的尊严,保卫自己的家园。战士们齐声高唱着《义勇军进行曲》,誓言要为国家而战,不畏艰险。 当朱彦夫第一次跨越鸭绿江时,心中满是激动与紧张。他们很快被部署到前线,参与到长津湖的激烈战斗中。 那是一个寒冷的冬天,冰雪覆盖了整个战场,严酷的天气和敌军的猛烈攻击让每一个战士都感到巨大的压力。 朱彦夫和战友们挖战壕、打游击,他们小心翼翼地前进,每一步都充满了未知的风险。 在争夺250高地的战斗中,战况异常激烈。朱彦夫与战友们并肩作战,拼尽全力向敌人发起冲锋。 尽管四周炮火连天,硝烟弥漫,但他们的信念却从未动摇。战斗的狂热使朱彦夫的心脏怦怦直跳,他的目光紧盯着前方,心中默念着“为了祖国,绝不退缩”。 可战斗的残酷远超他的想象。在一次激烈的冲突中,朱彦夫突然感到一阵刺骨的疼痛,他的身体被敌人的炮火击中,瞬间陷入了黑暗。 他不知道自己发生了什么,只是隐约听到周围战友的呼喊声与枪炮的轰鸣。疼痛和失去知觉的恐惧瞬间吞噬了他。 经过漫长的时间,朱彦夫在模糊的意识中渐渐恢复。等他再次苏醒时,发现自己躺在一个陌生的地方,周围是白色的墙壁和忙碌的医生。 他感到一阵剧烈的疼痛,低头一看,四肢已然不翼而飞,只剩下残肢。他心中无比悲痛,眼泪夺眶而出。他努力想要睁开眼睛,想要看清楚周围的一切,却只看见右眼的微弱光亮。 经历了47次手术和94天的艰难抢救,朱彦夫终于奇迹般地苏醒过来。他的生存令医生们都感到惊奇,但他的内心却陷入深深的绝望之中。 他不仅失去了四肢和一只眼睛,更失去了与战友并肩作战的勇气。医院的天花板是如此冰冷,回忆起战斗中的每一幕,心如刀绞。 1956年,朱彦夫经历了漫长而痛苦的康复过程。但在国家对他的照顾面前,却选择了拒绝。 他认为,身为一个有尊严的男人,不应依赖他人的施舍,更不愿意让自己的母亲为他担心。 回到家乡时,已是寒风凛冽的冬季。小村庄的景象与他记忆中的模样相去甚远,老屋依旧破旧,窗户透着几分阴霾。朱彦夫的心中涌起一股说不出的酸楚。 推开家门,年迈的母亲坐在炕边,脸上写满了岁月的沧桑。她的头发花白,脸颊深陷,似乎每一道皱纹都在诉说着艰难的生活。 见到儿子归来,母亲立刻站起身,满是惊喜和担忧。朱彦夫看着她,心中一阵温暖与愧疚交织。他知道,母亲为他的归来感到欣慰,但也因为他的病痛而心如刀割。 “你还是回去吧,娘养活不了你。”母亲的声音颤抖,满是无奈。朱彦夫的心被这一句简单的话刺痛了。 他知道,母亲一辈子辛苦劳作,却仍旧无法改善他们的生活条件,她对自己能力的深深怀疑,让朱彦夫心如刀割。 他走上前,紧紧抱住母亲,感觉到那脆弱的身体在自己怀中颤抖。 泪水模糊了他的视线,他坚定地说:“娘,我不需要照顾,我不是废人,我能自己照顾好自己!”这句话仿佛是对母亲的承诺,更是对自己心灵的拯救。 母亲的泪水滑落,朱彦夫能感受到她的心痛与不安,但他知道,这一刻他必须让母亲相信他仍有能力。 他决心用自己的双手,去创造一个新的未来,不再依赖别人的施舍。即使生活艰难,他也要用自己的坚持与努力,给母亲一个新的希望。 在经过了一段时间的调整后,朱彦夫决定将自己全部的热情投入到村子的建设和发展中。 他深知,张家泉村一直生活在贫困之中,村民们缺乏致富的机会,生活条件艰苦。他决心用自己的行动去改变这一切,带领村民们脱贫致富。 他经常让母亲推他到田间地头,鼓励大家要团结一致,共同奋斗。他组织村民召开座谈会,积极传达国家政策,宣传农业发展新技术。 在他的带领下,村民们逐渐认识到,只有依靠自己的双手,才能改变命运。 1957年,朱彦夫以全票当选为张家泉村的党支部书记。在朱彦夫的带领下,张家泉村的面貌焕然一新。村民们不再过着贫困的生活。#社会百态##正能量##情感##战争#