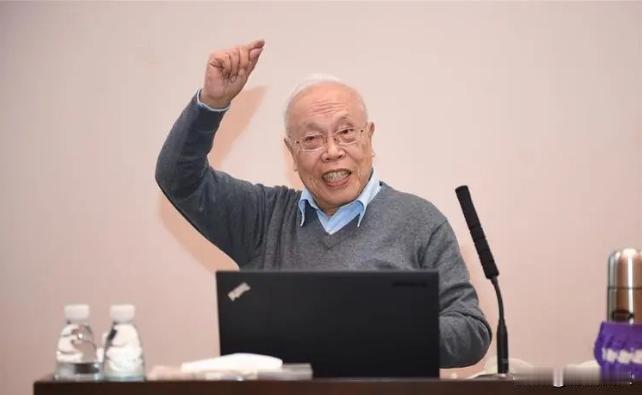

87岁的姜伯驹院士直言不讳:“这不是外部势力要制约我们,而是我们在教育上给自己套上了枷锁!”每年中国有超过800万大学生走出校门,但在数理化领域,真正能够有所建树的人却寥寥无几,特别是那个能跻身全球顶级科学家之列的人,更是屈指可数。这背后究竟隐藏着怎样的教育困境? 信息来源:(台海网2024年7月26日87岁的姜伯驹院士感慨:“不是别人要卡我们的脖子,而是我们用教育卡住了自己的脖子”) 从鸡娃到内卷,教育这块硬骨头怎么啃? 朋友圈里又有人晒娃了,这次晒的是孩子在早教班说英语单词的视频。 打开评论区,全是“要赢在起跑线”“不能让孩子输”这样的言论。 这一幕是不是很熟悉? 在我们这个时代,孩子们从最初的学前教育就陷入了紧锣密鼓的学习安排,马不停蹄地前行,却始终见到新的起跑线映入眼帘。 但当抵达学业的终点,许多本科生发现就业市场无情地关闭了大门,而高学历者也面临着就业的难题。昔日追求的理想抱负,早已在现实的磨砺下化为尘埃。 这境况,真是我们内心的期许吗?教育始终牵动着全民的心弦。 每个父母都渴望孩子得到良好的教育,以期未来有所建树。如今各种教育理念如雨后春笋般涌现,无论是传统的应试教育,还是西方的快乐教育,都有各自的拥趸。 无论如何,各种教育手段最终都应指向培养能够适应社会需求的优秀人才。但现实往往让许多父母在迷惘中丧失初心,陷入“军备竞赛”般的育儿焦虑,忽视了教育的根本目的。 “起跑线”理论似乎成了家长间的共同信念。 英语启蒙班如火如荼,连幼儿园的小朋友们也被要求熟记单词、学习语法。家长们不惜重金,盼望孩子尽早掌握第二语言,却鲜有思考,孩子是否在过早的压力中丧失了对学习的热情与好奇。 孩童时代,正是嬉戏玩耍、对世界充满好奇的时光,学习对他们来说,或许仅仅是强加的负担。 离开早教班,孩子们又被沉甸甸的书包压弯了腰。回家后,每日的家庭作业成了不可或缺的例行公事,经常是熬夜至深夜。面对堆积如山的作业,孩子们感到厌烦,甚至逆反。 家长们也为此受累,辅导作业成了考验亲子关系的难关。更令人担忧的是,应试教育的裹挟让孩子们只关注分数,忘却了求知的真谛。 熬到大学结束,原本以为可以舒一口气,却发现就业市场竞争之激烈,超乎想象。现如今,本科学历不足为奇,硕士和博士也并不鲜见。 随着企业招聘门槛水涨船高,即使是曾经的学霸也发现,谋得一个理想的职位变得越来越艰难。 在现代社会,许多父母绞尽脑汁为子女的就业问题操劳。 孩提时代,我们都曾梦想成为科学家或宇航员,但残酷的现实往往让这些理想逐渐烟消云散。 不少青年选择远赴海外深造,或许是因为异国的教育制度相对自由,不再有无尽的课堂与作业负担。 西方教育体制倾向于培养学生的自立学习和批判思考技能,鼓励他们追寻自己的爱好,磨练自己的特长。 这种开放的学术环境也许能为我国的教育体系提供宝贵借鉴。姜伯驹院士曾精辟地指出:问题不在于他人束缚我们,而是我们自行限制了教育的可能。我们的教育体系确实存在缺陷。 该如何革新呢?我们应以培养创造力为轴心进行教育改革:教育不仅仅是分数的追求,更应着重唤醒学生的创新精神。 课程内容应变得更加生动,引入更多发散性思维的题目,引导学生思考和探索。 实验和实践课应受到重视,让学生在操作中领悟知识、培养能力,高考制度亦须革新。 除了分数,我们还需关注学生的其他素质,例如创新思维、实践能力和团队协作精神。选拔人才不仅要看成绩,还需考察实际才能。 中西方教育理念的结合并不是水火不容。我们能够汲取国外教育的长处,与国内实际相结合,摸索出一条适合自己的教育革新之路。培育学生的国际视野,加强他们的国际竞争能力,是未来教育的关键所在。互联网与人工智能的飞速进步为教育界带来了崭新的机遇。 在线学习、个性化教学等新兴模式能够更好地满足不同学生的需求,提高学习效果。 科技将在教育的未来扮演重要角色,成为改革的重点方向。 教育改革是个长期的过程,没有快速解决问题的捷径。 我们要不停地思考和尝试,找到一条适合自己的教育路子。 只有这样,才能培养出更多德智体美劳全面发展的人才,才能让我们的国家更加强大。 与其焦虑地“鸡娃”,不如放手让孩子去探索、去创造,让他们在快乐中学习、在成长中进步。 毕竟,教育的最终目的,不是为了让孩子赢在起跑线,而是为了让他们拥有更美好的未来。