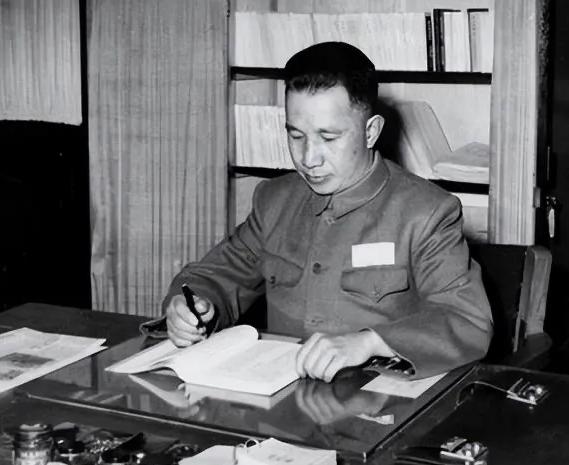

常胜将军粟裕:死后为何葬在黄山谭家桥?原因与他的这次惨败有关! 粟裕,人民解放军开国大将,几乎一生戎马,号称“常胜将军”。然而,就是这位大将,在晚年时却留下遗愿,希望自己死后能安眠在黄山谭家桥——一个鲜为人知的地方。 为什么粟裕将军选择这里作为他的长眠之地?谭家桥究竟有着怎样的历史,能够让一位杰出的将领魂牵梦萦? 时间要追溯到1934年。 当时的中国正面临严峻的形势。红军被迫撤离中央苏区,开始长征。 为策应中央红军的突围,掩护主力行动,粟裕、寻淮洲率领的红七军团被改编为“北上抗日先遣队”,肩负起前往皖南开辟游击根据地的艰难任务。 这支部队共6000多人,缺少装备,甚至连武器也不足,仅有1000多支枪。 然而,这支队伍中却有一群杰出的青年指挥员,年仅27岁的粟裕、21岁的军团长寻淮洲,以及红军中的资深将领方志敏和刘畴西。 在指挥先遣队的过程中,粟裕与战友们建立了深厚的情感。特别是寻淮洲——一位敢打敢拼、屡立奇功的青年指挥官。 他们并肩作战,几度出生入死,彼此之间不仅是战友,更是志同道合的兄弟。这次任务看似光辉,却有着很大的风险。 中央的战略目标是让先遣队深入国民党控制区,策动群众,吸引国民党的注意力,以便掩护中央红军。 但粟裕心中不免有些疑虑:敌众我寡,这样的任务能成功吗?在没有时间讨论的情况下,他们仍然整装出发,踏上了这条坎坷的道路。 数月之后,先遣队辗转来到皖赣边境,开始遭遇国民党的围追堵截。伤亡接连发生,粟裕的右臂也因战斗中中弹负伤,但他仍坚持指挥部队,直到将士们顺利突围。 可是这一路并不平静,粟裕眼看着身边的战友一个个倒下,心中的不安也越来越深。 1934年12月,先遣队抵达黄山脚下的谭家桥,面对更加险峻的形势,战斗一触即发。 粟裕和刘畴西等领导商议,决定在乌泥关至谭家桥一带设伏,全歼跟踪而来的国民党部队补充第一旅。 粟裕建议让经验丰富的19师担任主攻,而不是战斗力稍弱的20师,然而提议未被采纳,粟裕只能照命行事。 12月14日清晨,战斗打响。粟裕严密指挥部队隐蔽,但因一个新兵的紧张走火,暴露了伏击意图,敌军迅速反应。 战斗很快从伏击战变成硬碰硬的正面交锋,局势急转直下,红军处于极其不利的境地。补充第一旅指挥官王耀武,沉着冷静地指挥着部队展开反击,将红军逐步逼入险境。 面对火力强大的敌军,红军战士们冲锋陷阵,粟裕自己也几次单手开枪,击毙敌方号兵,力图为部队争取时间。 可尽管红军战士拼死抵抗,敌人的攻击越来越猛,特别是20师在正面进攻中难以支撑,伏击战最终演变成了无法挽回的失败。 这场战斗之后,红军损失惨重,军团长寻淮洲在突围时中弹牺牲,年仅22岁。消息传来,粟裕心如刀割,悔恨不已。 他深知,寻淮洲不仅是部队的灵魂,更是战场上不可多得的指挥才俊。 此刻的粟裕,除了失去战友的悲痛,更觉得自己作为参谋长无力改变战局,未能保护好战友,这份自责深深烙在他的心底。 战斗结束,粟裕带领幸存的800余人突围,继续抗争。在接下来的岁月中,这份谭家桥之痛始终伴随着粟裕,也成为他革命信仰中的一部分。 多年后,他回忆道:“我一生基本上打的都是胜仗,就是在这里打了败仗!”这样的坦言并非懊悔,而是对战友深深的怀念和愧疚。 1978年,粟裕将军再一次回到谭家桥。时隔多年,他已是一位德高望重的开国大将,然而站在这片战友长眠的土地上,往昔悲壮的一幕幕仿佛就在眼前。 他久久伫立,内心对战友的愧疚与牺牲的痛苦,再一次涌上心头。 “我死后,将和战死在这里的战友们长眠在一起。”临别时,粟裕对身边的工作人员说下了这句话。 回到北京后,他口述遗愿,请夫人楚青代为转达:“我这一生,身经百战,和我并肩作战的战友中,牺牲者无数。我看到了革命胜利,但那些战友却长眠地下。 我死后,希望将骨灰撒在我曾经战斗过的江西、福建、浙江、安徽、江苏、上海、山东、河南,让我和那些战友们在一起。” 1984年,粟裕病逝,北京举行了极为简单的骨灰撒放仪式。4月28日,在黄山谭家桥,中央军委、南京军区有关人员以及粟裕的亲人们,护送着他的部分骨灰,安葬在这片山坡上。 那一天大雨滂沱,当地的干部群众冒雨肃立,将他送别。粟裕将军的选择不仅是对战友的承诺,更是他一生家国情怀的凝聚。 他宁愿长眠于战友牺牲的土地上,宁愿以这样一种方式陪伴他们,哪怕用一生的荣耀换得此刻的心安,也无怨无悔。 今天,黄山谭家桥早已成为缅怀先烈的地方,人们以他安息的方式纪念这位常胜将军。 然而,将军真正留给我们的,不仅是战斗的胜利,更是他在烈士墓碑下的庄严承诺与无悔信仰。