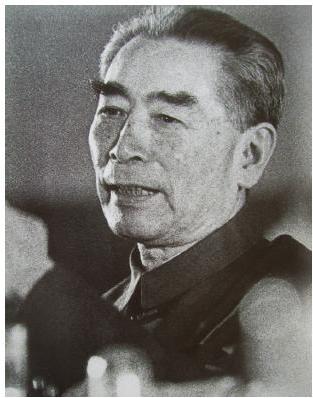

1975年,病重的周总理用虚弱的声音对妻子邓颖超说:“小超啊,我走后就不要保留骨灰了,咱们没有子女,不要占用人民的土地了……”邓颖超含泪点点头…… 1975年冬天,寒风刺骨,北京的冬天似乎比往年更加凛冽。而在解放军305医院的病房里,周恩来总理的身体正经历着最为沉重的考验。 多年的辛劳和无数次的手术并未让他退缩,反而让他更加坚定地以一个共产党员的责任心坚守在自己的岗位上。可是,当命运的钟声逐渐接近时,周恩来仍然牵挂着国家与人民,牵挂着自己无法完成的心愿。 1975年12月,周恩来病情急剧恶化,已无法再像过去那样亲自处理繁忙的政务。但即使如此,他依然没有停止为国家考虑的一颗心。 他清楚地知道,自己的生命已经进入了倒计时,但他依然希望将剩余的时间,尽可能地交代清楚,确保国家和党在未来的道路上不至于动摇。 与此同时,他始终没有忘记自己一生为人民服务的初心,决定在生命最后时刻向妻子邓颖超提出一个简单却深远的愿望。 在病房的昏黄灯光下,周恩来虚弱地望着坐在床边的邓颖超,眼中满是深情与不舍。他轻声说道:“小超啊,我走后就不要保留骨灰了,咱们没有子女,不要占用人民的土地了……” 这句话,虽由他病重的声音说出,但却异常坚定。邓颖超含泪点点头,她知道这是周恩来最深的心愿,也是他一生为人民、为国家奉献的最终体现。 这一刻,邓颖超心中涌起的情感并非单纯的悲伤,更多的是理解和尊重。周恩来的一生,无论是从革命的初心,还是为人民事业的无私奉献,他都用实际行动证明了什么是高尚、什么是忠诚。邓颖超深知,丈夫的这一请求背后,是对个人荣誉的超脱、是对人民的深情厚意。 周恩来这一请求,不仅仅是个人遗愿的表达,更是对国家未来的一种深深关怀。对于他而言,自己的身后事从未重要过党和人民的事业。 周恩来的一生,已不再属于自己,而是属于中国人民,属于中国共产党。他希望在自己去世后,能以最简朴的方式回归土地,与人民融为一体。这一愿望,不仅仅是对自己一生信仰的总结,更是他对国家的深情告别。 周恩来的病情在1975年年底变得更加严峻,他开始意识到自己即将离开这个世界。但即使是到了临终时刻,他依然不忘国家的未来。 他对邓颖超说:“我的心愿已经说了,剩下的交给你了。”这些话如重锤般敲击在邓颖超的心上。她知道,这是周恩来对她的最后托付,也是对国家未来的信任。 在邓颖超的心中,丈夫的一生如同一盏明灯,照亮了无数黑暗的岁月。周恩来不仅是她的丈夫,更是她最敬爱的战友与革命伙伴。她与周恩来携手走过了半个多世纪,经历了风风雨雨,面对无数生死关头。 每一次的艰难时刻,都是彼此的依靠和支持。而这一刻,当周恩来不再有力气承担国家的重担时,邓颖超知道,自己将继续守护着丈夫的信念和未完成的事业。 周恩来去世后的安排同样简朴,邓颖超不仅遵从了周恩来的意愿,还在处理后事时展现出一种超凡的冷静与决断力。1976年1月,周恩来去世后的几天,邓颖超亲自处理了丈夫的后事。 按照周恩来的要求,她没有让亲属赶来参加追悼会,而是坚决执行了他不希望举行任何仪式的遗愿。周恩来的一切物品都未曾被保留,邓颖超决定将西花厅的所有遗物交给国家,用最简朴的方式将周恩来的一生奉献给人民。 周恩来总理的骨灰,依照他的遗愿,被撒入大海。这一简单却充满深意的举动,象征着周恩来与大海、与人民的深情相依。 大海象征着广阔与包容,正如周恩来的一生——无私奉献,始终把国家和人民放在心中最重要的位置。周恩来的骨灰撒入大海,不仅仅是他最后的遗愿,它更像是对党和人民的承诺,承诺自己的一生将永远与国家、与人民紧密相连。 邓颖超在处理周恩来后事时,并未感到任何的惋惜或遗憾,反而觉得这是对丈夫一生理想的最好诠释。周恩来曾在生命最后的时刻,告诉邓颖超:“如果有来生,依然愿意为人民、为国家献身。” 这个话语深深刻在邓颖超的心中,也让她在丧失丈夫的巨大痛苦中找到了内心的平静。她明白,周恩来走得并不孤单,因为他的精神将永远与中国人民同在。 周恩来和邓颖超的一生,充满了奉献和无私。他们的爱情故事,也是革命故事的缩影。从五四运动时的相识,到一起走过艰难岁月的革命路途,直至周恩来去世,他们依旧并肩战斗。 邓颖超从未因周恩来的高位而骄傲自满,也未因丈夫的逝世而沉溺于悲伤。她始终铭记自己的责任,与周恩来共同为国家的发展、为人民的幸福贡献力量。 周恩来的病重和最终的去世,并未让他与国家和人民的联系断裂。他的一生,始终和人民紧紧相连。临终时,他依然关心着国家的未来,心中最牵挂的,依旧是党和人民的事业。无论生死,他的理想与信念永不消逝。