1937年,一个地主在家门口竟然碰见了一个年轻的女兵,令他没想到的是,他出于好心让女兵进了家门,女兵直接送给他一个孩子让他养!

(信息来源:中红网2015.3.25红军娃(组图))

1937年的中国,战火纷飞,一位穿着破旧的红军女兵,怀里紧紧抱着一个嗷嗷待哺的婴儿,步履艰难地向一户地主的大宅走去,在这种动荡的年代,红军和地主,两种身份地位悬殊的人家,即将产生交集,这样的情景显得难以置信,是什么原因促使她做出这样的选择?

凛冬的寒风夹杂着雪花,无情地拍打西路军战士的脸,一九三六年底,西路军转移到甘肃临泽,环境恶劣,物资缺乏,这支队伍面临严峻的考验,红九军政治部敌工部副部长吴仲廉,怀孕在身,仍然坚持在前线作战。

一九三七年初,在临泽县沙河堡,一个婴儿出生,为这片冰雪覆盖的土地带来一丝希望,可是,战火连天的岁月,孩子的生命十分脆弱,好像风中的烛火,随时都会熄灭,为了孩子能活下去,吴仲廉和丈夫曾日三不得不做一个痛苦的决定——把孩子托付给别人。

委员张永禄牵线搭桥,找到一个出人意料的收养人选,国民党管辖下的花园村,其自卫团的大队长王学文,王学文虽然家境殷实,是个地主,但为人正直善良,热心肠,经常帮助别人。

而且,他家一直没添几个孩子,正好他的妻子刚生下第五个孩子,有充足的奶水,这对婴儿的存活至关重要,更重要的是,王学文的特殊身份可以很好地掩盖孩子的真实身世,就这样,孩子出生仅仅四十天,就被送到了王学文家,起名为王继曾。

王学文夫妻对待王继曾就像亲生孩子一样,对他关怀备至,照顾得非常周到,王学文的妻子甚至会优先保证王继曾吃饱,哪怕自己的孩子因此饿肚子也在所不惜,不幸的是,命运对他们又一次带来了打击,王学文夫妇刚满一岁的亲生儿子生病去世,这让他们十分伤心,失去亲生骨肉的痛苦,反而让他们下定决心,一定要好好抚养王继曾长大成人。

战场的局势瞬息万变,情况变得十分危急,曾日三为了掩护其他战友撤退,英勇献出了生命,吴仲廉不幸被敌军抓住,被关押到了遥远的青海,从此和儿子分隔两地,无法相见,王学文知道这个消息后,不顾自身的安危,想尽一切办法,最终设法让吴仲廉在监狱里和儿子见了一面,虽然只是短暂的相聚,但也让饱受苦难的母子得到了一丝安慰,这次重逢对他们来说,是黑暗中的一点光亮。

可惜,平静的日子没过多久,王学文因为隐瞒自己收养红军后代的事情被人揭发,被国民党马家军逮捕关进了监狱,家里一下子没了顶梁柱,生活变得非常艰难,但王学文的家人还是拼命地保护和照顾王继曾。

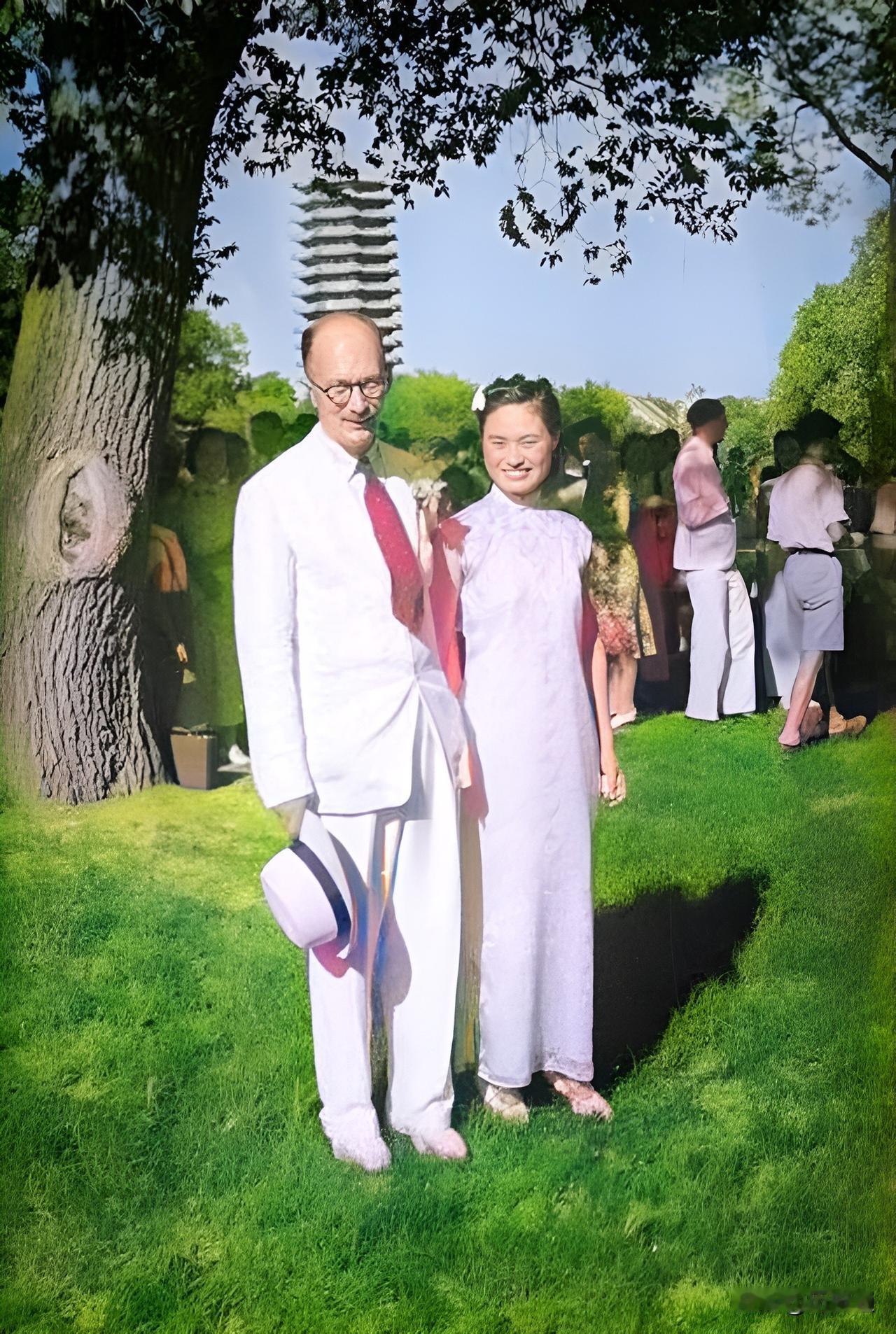

一直到快解放的时候,王学文才被地下党组织救了出来,1950年,兰州军区根据吴仲廉的请求,找到了已经14岁的王继曾,解放军战士的突然出现,让王学文一家既高兴又有些担忧。

吴仲廉安全回家,让大家松了一口气,可是马上又要面对王继曾要离开的事实,王学文夫妇虽然心里很难过,还是努力控制情绪,劝王继曾跟着亲生母亲走,希望他能有更好的生活,到了要分开的时候,王继曾紧紧地抱住养父母,哭着说不想走,那一幕非常感人。

自从分别后,王继曾一直记挂着养父母的恩情,他常常写信向他们表达关心,还专门把他们接到自己家里住了一段时间,不过,王学文考虑到不想给儿子的生活增添麻烦,最后还是坚持回到了乡下老家,这个发生在特殊年代的动人故事,超越了社会地位的差异,闪耀着人性的光辉,也让我们看到了超越血缘关系的伟大亲情。

战争的残酷虽然带来了毁灭,但人们心中的美好品德并未消失,反而激发了乱世中人性的光辉,孕育出爱与希望,这引发了我们的思考,究竟是怎样的力量,能够超越社会地位的差异,维持着这种胜过血缘关系的真挚情感?