1937年,当南京守军接到撤退命令时,粤军66军军长叶肇抽出佩刀,没人知道这支衣衫褴褛的残兵,竟然真的撕开日军铁桶般的包围圈。

(信息来源:抗日战争纪念网2017.4.13记云浮籍著名抗日将领叶肇:鲜为人知的抗战故事)

在广东新兴县一个安宁的村庄,有一栋融合了中西风格的房子,它安静地矗立着,外表看似平常,却又与众不同,好像要讲述一段鲜为人知的往事,这里是抗日名将叶肇的家,这位被家乡人敬佩的将军,当年带领军队在抗日战场上奋勇杀敌,取得了令人瞩目的战绩,但鲜为人知的是,激烈的战争之外,他还曾经历过一段比战争更残酷的逃亡岁月,那是一段几乎被历史遗忘的传奇故事。

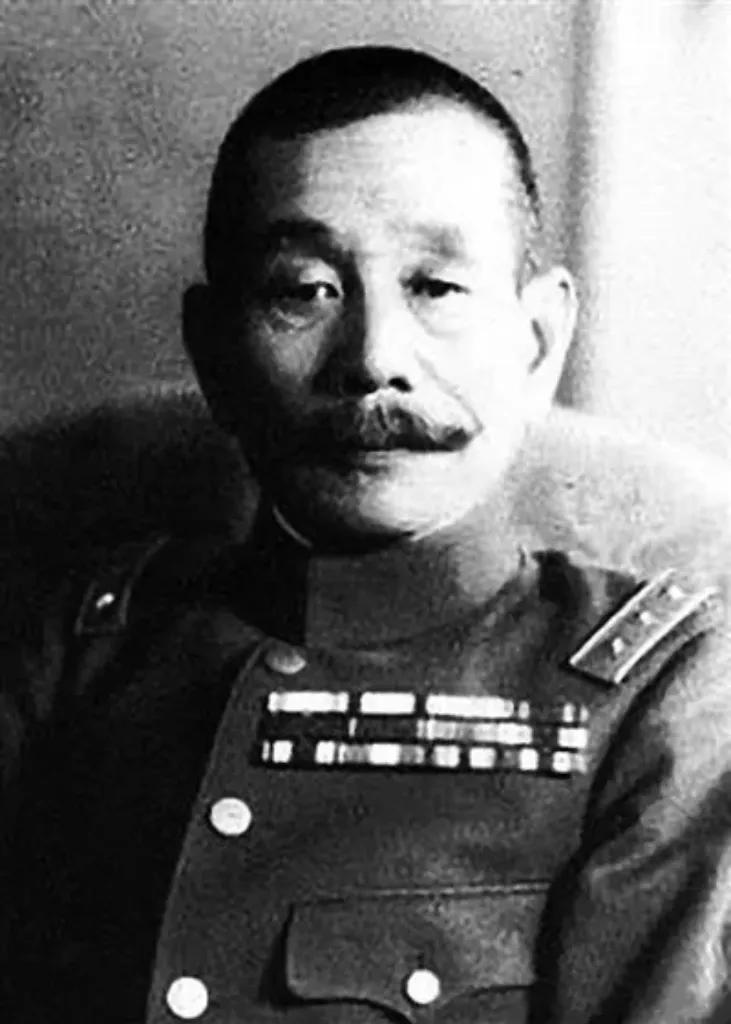

叶肇,字伯芹,1892年出生在水湄村,他从保定陆军军官学校毕业后,于1919年加入军队,凭借自己的努力和才干,逐步晋升为师长,抗日战争爆发后,他肩负重任,先后担任了66军军长和37集团军总司令等重要职务。

水湄村的乡亲们都为他感到骄傲和自豪,尤其是村干部叶忠庆,总是兴致勃勃地讲述叶肇将军的英雄事迹,称赞他是国家的栋梁之才,值得一提的是,水湄村还孕育了另一位杰出人物叶季壮,他是中共中央军委的第一任后勤部部长。

叶肇和叶季壮都姓叶,一个投身军界,一个献身政坛,虽然选择了完全不同的道路,但都为国家贡献了毕生的力量,叶肇年幼时失去了双亲,他和年龄相仿的叶季壮一起在私塾和小学读书学习。

他们长大后,人生道路截然不同,一个加入了国民党军队,一个加入了共产党,在第五次反围剿期间,他们曾经通信,彼此劝说对方改变阵营,最终还是选择了不同的道路,尽管后来叶肇与共产党站在了对立面,但他一直深深牵挂着家乡,拿出大量的钱财,资助家乡的教育事业,为明德小学建造了一栋名为“伯芹纪念楼”的教学楼,至今仍然屹立在学校里。

他对家乡的这份热爱,也影响着他的后代,让他们踏上了寻根的旅程,许多年后,叶肇的小女儿叶凯琛从美国回到水湄村,追寻父亲曾经留下的足迹,触摸着父亲当年亲手种下的黄皮树,心中充满了感慨。

1937年,淞沪会战刚结束,战火的硝烟还未散尽,叶肇就带领着第六十六军赶往新的战场——南京,在句容,他们与凶残的日军展开激烈的战斗,之后,他们退守南京城,到了12月12日,南京城被日军攻破,守军司令唐生智下令部队突围。

下关码头挤满了想要逃生的人,但是船只数量远远不够,现场一片混乱,如同人间地狱,危急时刻,叶肇和邓龙光果断决定,带领第六十六军和第八十三军正面突围,日军的子弹射穿士兵的军装,刺刀刺入他们的胸膛,这两支英勇的广东军队用血肉之躯硬生生地突破了日军的包围圈,成为南京保卫战中唯一成功成建制突围的部队,突围过程中,叶肇与部队不幸失散,从此开始了更加艰难的逃亡之路。

叶肇与参谋长黄植南扮成难民模样,藏身汤山一带,饥饿时,他们只能靠啃红薯皮充饥,为了躲避日军的搜查,他们小心翼翼地躲在废弃的碉堡里和柴草堆里,不幸的是,叶肇最终还是被日军抓捕,并且被迫充当挑夫,遭受了许多屈辱。

即便如此,他内心复仇的火焰依旧熊熊燃烧,等待着洗刷耻辱的那一天,之后,他在上海租界换了身衣服,成功逃脱,几经辗转回到了广州,还在中山纪念堂做了关于突围经过的报告,在报告中,他详细描述了在汤山迷路、靠啃红薯皮维持生存、躲避日军的追捕以及被俘后当挑夫的种种遭遇。

一年后,万家岭战役爆发,叶肇渴望已久的复仇时机终于来临,他指挥66军加入薛岳的包围圈,负责堵住日军的退路,战斗十分激烈,他凭借敏锐的判断力,发现了日军106师团的指挥中心所在,随即命令弟弟叶赓常带领一支敢死队实施夜间突袭,这支敢死队员们赤裸上身,手握锋利的钢刀,在夜幕的掩护下悄悄前进。

为了区分敌我,敢死队员约定以衣服为识别标志,摸到穿衣服的就认定为敌人,立即格杀,摸到没穿衣服的就判断为自己人,他们和日军展开激烈战斗,甚至一度逼近日军师团指挥部,但最终未能成功。

尽管如此,万家岭战役仍然给日军造成严重打击,成为抗日战争中一次伟大的胜利,因为这场战役的突出表现,66军获得了“钢军”的称号,叶肇也被赞誉为国家的栋梁之才。

1949年,叶肇将军安排家人前往台湾,自己却带领剩余部队返回新兴,可惜战败,之后逃往香港,最后也去了台湾,1953年,叶肇在台湾因病去世,享年六十一岁,这位曾经在南京城下成功突围的将领,最终安息于台湾,也算是魂归故里了。