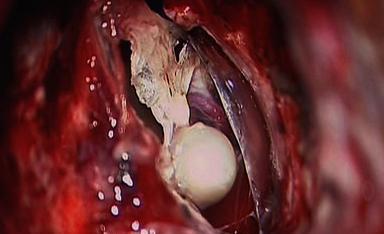

2006年,在成都的一次开颅手术中,手术台上的医生们突然遭遇了让人难以置信的场景,当他们小心翼翼地打开病人的头骨时,映入眼帘的是一颗颗如同珍珠般闪亮的异物。 1995年成都的深秋透着凉意,朱虹在菜市场挑拣青椒时忽然发现右耳嗡鸣。这个三十出头的川妹子没当回事,揉着发胀的太阳穴继续往竹筐里装辣椒。 那时的她不知道,这场突如其来的耳鸣会像根导火索,在往后十一年间引爆身体里埋藏的隐患。 最初三年,李绍明总能在深夜看见妻子蜷缩在床头。 朱虹的右耳仿佛被塞进棉花,丈夫喊她添件衣裳要凑到左耳边说。更蹊跷的是她走路总往右偏,有次险些撞翻巷口的豆腐摊。 夫妻俩跑遍县医院五官科,药瓶堆满窗台却不见好转。直到2003年秋天,成都军区总医院神经外科的顾建文主任指着CT影像说:"脑干和小脑中间卡着个瘤子。"胶片上白花花的阴影让李绍明想起过年宰猪时掏出的板油。 手术室的无影灯亮起时,朱虹脑袋里三团鸡蛋大小的胆脂瘤被完整剥离。 这些由胆固醇和角质细胞组成的肿块,像融化的蜡烛油黏在神经交汇处。术后第七天,朱虹摸着重新清亮的耳朵笑出眼泪,李绍明蹲在病房门口抽完半包红梅——他瞒着妻子签了三张病危通知书。 安稳日子持续了三年零四个月。2006年立夏那天,朱虹晾衣服时突然天旋地转,竹竿上的床单像块裹尸布蒙住视线。 复查结果让顾建文眉头紧锁:上次手术残留的包膜像块老树皮,重新分泌出胆固醇结晶,在脑部空腔里滚雪球般堆积。 二次开颅那天,护士递来的器材盘突然"当啷"作响——主刀医生的镊子夹着颗珍珠状圆球微微发颤。 这颗直径1.2厘米的"珍珠"在病理科引发骚动。 碳酸钙含量仅有10%,主要成分是层层包裹的角化上皮细胞,像千层饼似的压得紧实。原来首次手术留下的圆形残腔,在颅内压力作用下成了天然模具。 胆固醇和坏死细胞碎屑沿着腔壁均匀包裹,日积月累竟形成类珍珠结构。水产专家吴宗文捧着玻璃瓶端详半天,要不是手感偏软,差点以为是合浦珠母贝的杰作。 类似的病例在医疗档案中并不孤单。2021年清远的王师傅左脸疼得不敢嚼花生米,广州医生从他小脑桥角区剥出鸽子蛋大的"珍珠瘤"。 2024年郑州的钱先生骑电动车时突然腿软,磁共振显示他脑干旁缀着串"珍珠项链"。这些案例印证了顾建文的推测:手术残留的包膜如同野草根茎,遇到合适环境就会复发。 如今打开任何三甲医院神经外科的病例库,都能查到数十例胆脂瘤手术记录。泰安八十八医院的刘玉河主任去年刚切除过6厘米的巨型病灶,患者杨阿姨的瘤子差点压断脑干。 这类肿瘤虽被称作"最漂亮的病变",实则比河豚还毒——它们像液态金属般沿着神经缝隙蔓延,稍不留神就会裹住血管。广东三九脑科医院的张良医生打了个比方:"好比在高压线上拆鸟窝,既得清理干净又不能碰断电线。" 医学界对胆脂瘤的认知仍在更新。 二十年前普遍采用开颅刮除法,如今郑州的徐欣主任会用神经内镜探查死角,就像汽修工带着内窥镜找发动机积碳。 珠江医院的陈镇洲医生在2024年用这项技术,从两个年轻姑娘的脑干旁完整剥离珍珠瘤,术后复查片子上干干净净。虽然复发率仍有三成,但比起朱虹那代人已进步太多。 朱虹现在每天要喝三碗苦汤药,药渣子在砂锅里咕嘟冒泡。 李绍明把当年的病理报告锁进樟木箱,偶尔翻出来跟孙子比划:"你奶奶脑子里长过夜明珠哩。"窗台上的水仙开了又谢,成都的雾霾天里,老两口最怕听见救护车鸣笛——那声音总让他们想起手术室的心电监护仪,嘀嗒嘀嗒像定时炸弹。 全国像朱虹这样的患者,至今仍需定期做磁共振复查。 机器轰鸣声中,他们颅内的包膜或许正在缓慢分泌。医学研究者们仍在实验室培育特殊菌株,试图找到溶解胆固醇结晶的钥匙。 顾建文主任退休前在论文里写道:"这些珍珠瘤是大自然开的残酷玩笑,提醒我们医学的边界永无止境。" 菜市场依旧喧闹,朱虹挎着竹篮经过当年晕倒的豆腐摊。摊主老马递来块嫩豆腐:"现在走路稳当喽!" 她笑着点头,阳光穿过梧桐叶在白发间跳跃。装豆腐的塑料袋渗出冰凉水珠,和二十年前手术室的无影灯一样晃眼。 (信息来源:福州新闻网2007.4.5走近科学:她脑子里长珍珠?)