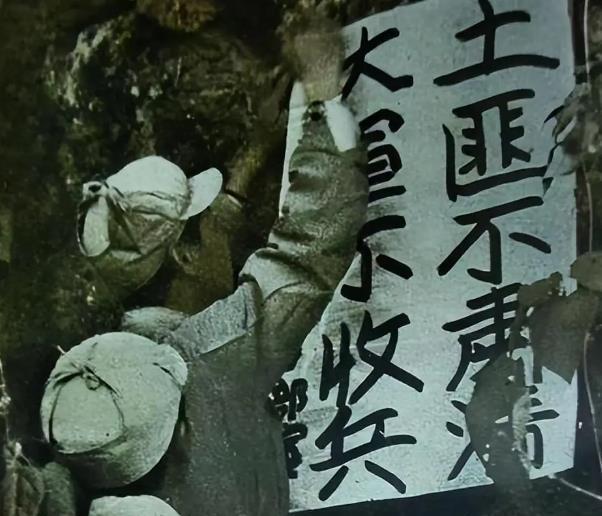

1976年,一名老人在北京军事博物馆参观时,他趁没人就想摸一下文物,工作人连忙阻拦,老人却红着眼眶说:“当年是我背着它走完了两万五千里长征。” 1898年,谢宝金出生在江西省的于都县谢屋村的一个贫苦农家,家中无余财,导致他从小便无法踏入学堂的门槛。 七岁那年,谢宝金开始在乡间为人放牛砍柴,以此帮补家用。孩提时代的劳作没有磨灭他的志气,反而让他对生活有了更多的体悟。到了十二岁,他便开始跟随父亲下地耕种,肩负起更重的家庭责任。成长的岁月里,他的体魄愈发强健,十八岁时,他已能挑起重担,做起了肩担生意,行走于村庄之间,逐渐成为家中的顶梁柱。 1932年,谢宝金当时在江西于都铁山垅钨矿做矿工。他的身高近1.9米,力大无穷,能轻松挑起百斤重担。正是这份力气,使得他在矿区颇具声望。有一天,中华钨矿公司的总经理毛泽民前来铁山垅,他对谢宝金的勤劳与力气印象深刻,便向他发出了加入红军的邀请。对此,谢宝金没有犹豫,爽快答应了。 红军中,谢宝金被分配到中革军委总参情报部,他与战友们一起负责操作和保护手摇发电机,这些设备对于红军的通信至关重要。1934年,红军为了避开敌人的追击准备北上,行前,一位首长严肃地对谢宝金说:“这是中革军委的‘耳朵’和‘眼睛’,没有这些设备我们难以胜利。”谢宝金坚定地回答,他会像保护自己的生命一样来保护这些重要的设备。 长征途中,由于通信设备非常有限,中革军委只有一台发报机和一台发电机,谢宝金所在的加强连负责保护这些设备,但长途跋涉和连番战斗使得原本128人的队伍损失惨重,最终只剩下谢宝金等三人还在坚持。在过草地时,为了确保设备能安全通过,他巧妙地制作了竹排,将重达68公斤的发电机置于其上,自己则在水中费力地拖行。在攀越雪山时,由于道路狭窄且险峻,发电机无法多人抬,谢宝金便自告奋勇,将设备单独扛在肩上,凭借坚强的意志力与革命热情,终将其安全带到延安。 1949年后,新中国成立,谢宝金归乡,被分配到于都县的供销社。虽然朋友们觉得他应该享受清闲,但他认为,为人民服务是荣誉之事。即使年过六旬,他还常到江边亲自搬运货物,对待每一位前来交易的群众都保持热情与公正,哪怕是仅有一分钱的交易。他曾深情地说:“我们是人民的勤务员,人民的利益不分大小。” 新中国成立的初期,谢宝金的生活并未因政权的更迭而有大的改变。这位原红军老战士的日常依旧是勤劳与节俭。在当地的供销社工作,他对任何资源都极其珍惜,即便是废纸和破布也不例外。谢宝金的生活态度源于他对国家和集体的深厚感情,以及他对工作的责任感上,即使在节假日也常常留守岗位。老伴经常责怪他忽略了家庭,但他总是笑着回应,认为先顾大家后顾小家是应有之义。 1966年,谢宝金的家庭陷入了困境。老伴和儿子长期患病,四个孙子需要资金支持教育,使得家中经济十分紧张。尽管朋友们建议他作为老红军可以通过写报告向组织求助,谢宝金却坚持自力更生的原则。他认为,尽管个人生活困难,但相较于过去,现在的生活已大为改善,他不愿意在国家尚未富裕之时增加额外的负担。 1976年,谢宝金退休后的生活并未因脱离工作岗位而变得平静。这一年,他在侄子谢林贵的陪同下前往北京治病。病情得到了些许缓解后,他们顺路参观了中国人民革命军事博物馆。在博物馆里,谢宝金看到了一台老旧的手摇发电机,这台设备不仅仅是冷冰冰的展品,对他来说,它凝聚了无数战火岁月的回忆。 那台发电机,正是他在长征途中背负的那一台。这台发电机重达68公斤,外表覆盖着斑驳的军绿色,铁皮架支撑着六个脚,木质手柄因年代久远而被磨得光滑发亮。在长征艰苦的岁月里,它为红军提供了宝贵的电力支持,确保通讯设备的正常运作。看到它,谢宝金伸出颤抖的手去触摸那冷冷的铁皮,却被工作人员礼貌地制止。他向周围的人解释这台机器的特殊意义,并讲述了那段历史。