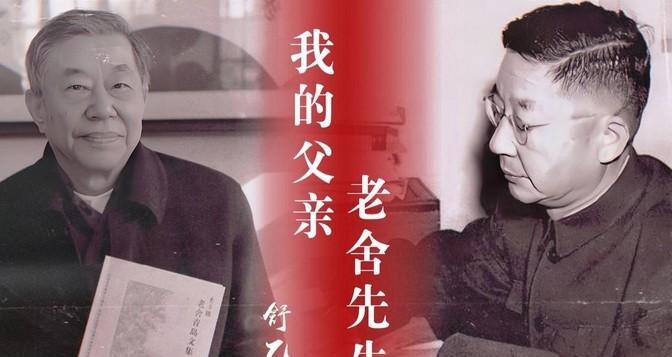

周恩来得知老舍投湖自尽的消息时非常激动,他跺着脚说:“把老舍先生弄到这步田地,叫我怎么向人民交代啊!” 老舍,原名舒庆春,1899年出生在北京一个满族穷人家。父亲在他很小的时候就去世了,母亲靠给人缝衣服养活一家人。这样的家庭背景,让老舍从小就见惯了底层生活的苦。他上过北师大附中,后来考进北京师范学校,靠着勤奋一步步走出困境。毕业后,他跑到英国伦敦大学教书,接触了西洋文学,眼界大开。1929年回国,他在济南、青岛教过书,顺手写出了《骆驼祥子》这样的经典。抗战时,他没闲着,写了大量作品鼓舞人心。新中国成立后,他当上中国作协副主席,作品多是北京老百姓的生活,语言特接地气,像《茶馆》《四世同堂》,到现在还让人回味。他一辈子都在写普通人的故事,被称为“人民艺术家”,这称号真不是白来的。 老舍的文学路不光是才华,还有他对社会的观察和感情。他写底层人,不是高高在上,而是带着真心,能让人读着读着就掉眼泪。可惜,到了晚年,他没逃过那场政治风暴,人生画上了悲剧的句号。 1966年8月23日,老舍投湖自尽的消息传到周恩来耳朵里,当时正值文化大革命乱哄哄的时候。老舍死的直接原因是那段时间的批斗。他被贴上“右派”“美国特务”的标签,还被妻子揭发“生活作风”有问题。在一次批斗会上,他受尽了羞辱,精神彻底崩了,最后选择了自杀。67岁,一个本该安享晚年的年纪,却成了他生命的终点。 周恩来听到这事,反应特别大。他当时正在忙公务,得知消息后,整个人都不对劲了。据说,他停下手头的事,在屋里来回走了几步,最后跺着脚说:“把老舍先生弄到这步田地,叫我怎么向人民交代啊!”这话里满是痛惜和无奈。周恩来跟老舍不算特别熟,但两人都在文化圈打过交道。他知道老舍的才华,也清楚这人在文学上的分量。老舍的作品,影响了几代人,是国家的文化财富。可这么一个人,就这么没了,周恩来心里肯定不是滋味。 更深一层看,周恩来的激动不光是对老舍个人的惋惜。那时候,文化大革命搞得人心惶惶,很多知识分子都受了冲击。老舍的死,像是个信号,让周恩来看到了这场运动的破坏力。他是领导人,得对国家、对人民负责,老舍的死让他觉得,这账没法算清楚。他那句“怎么向人民交代”,其实是替老舍喊冤,也是为自己肩上的担子发愁。 老舍死后,家人的反应让人意外,尤其是儿子舒乙。舒乙小时候跟母亲关系近,对父亲一直有心结。早年老舍出过轨,这事让舒乙耿耿于怀。到了1966年,老舍被批斗,家里人也跟着受牵连。舒乙那时候不愿叫他“父亲”,只喊“老舍先生”,态度冷得像外人。老舍投湖前,只对他三岁的小女儿说了“再见”,没给舒乙留一句话。这让舒乙心里更复杂,尸体捞上来时,他在湖边哭得厉害,但那眼泪里有多少是对父亲的感情,谁也说不清。 舒乙后来选了条跟老舍完全不同的路,当了工程师,躲开文学圈。直到1984年,他被调到中国作协,被迫接手研究老舍的任务,才开始正视父亲。他跑去采访老舍的老朋友,翻看了不少手稿和信件,想弄清楚父亲到底是啥样的人。一开始,他是硬着头皮干这活,可慢慢地,他被父亲作品里的真情打动了。比如《骆驼祥子》里祥子的苦,老舍写得那么真实,舒乙读着读着就明白了,父亲为啥被叫“人民艺术家”。 研究越深,舒乙越觉得,老舍不是他小时候印象里那个冷漠的背影,而是个有血有肉的人。他开始写文章,像《老舍的童年》,讲父亲小时候的苦日子,还有《一生爱好是天然》,说老舍对生活的热爱。晚年,他在一篇《父子情》里,第一次喊老舍“父亲”。他提到父亲送他结婚时写的匾额,“勤俭持家、健康是福”,这些细节让他跟父亲的心靠得更近了。 2013年,舒乙得了肾癌,病床上他看着父亲留下的东西——齐白石的画、傅抱石的画,还有《四世同堂》的手稿。他决定把这些捐给中国现代文学馆,说:“父亲会为我高兴的。”2021年,他去世了,86岁。临走前,他脸上带着笑,也许是觉得跟父亲的账终于算清了。 老舍用文字记录了人民的生活,他的死是个悲剧,但作品留了下来。舒乙从冷漠到和解,也算给这段父子缘画了个句号。俩人的人生,一个是时代的牺牲品,一个是历史的见证者,交织在一起,让人感慨。