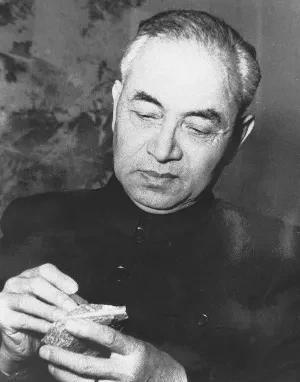

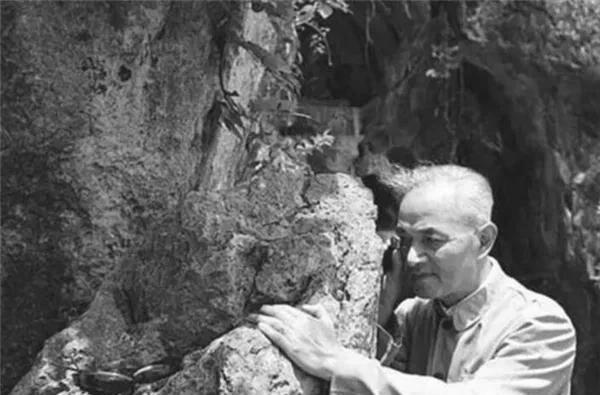

1913年,24岁的李四光揣着一根金条走进银行,准备换成留学路费。可还没张嘴,身后的大堂经理一声“抓小偷”,一闷棍把他打得头破血流。 1913年,李四光24岁,正站在人生的重要关口。他考上了政府资助的留学生名额,要去英国伯明翰大学学地质学。那年头,能出国读书的都是国家的宝贝,政府还特意发了路费——一根金条。可谁能想到,这根金条差点要了他的命。那天,他走进银行,想把金条换成现金,结果大堂经理脑子一热,以为他是小偷,一棍子下去,李四光当场倒地,血流了一地。 民国初年,社会乱糟糟的,银行里的人见多了偷鸡摸狗的,警惕性高得离谱。可这经理也太莽了,连问都不问就动手,差点酿成大祸。李四光昏了一夜,第二天朋友报了官,官府查清楚后才知道,这金条是正儿八经的公款。银行上司气得跳脚,骂经理没脑子,还让他赶紧道歉。 李四光挨了这一棍子,没喊冤也没闹腾。他心里清楚,自己不是来跟人吵架的,而是要为国家学本事。他接了道歉,把金条换成钱,一半寄回家让弟弟妹妹读书,一半留给自己。这份冷静真不是一般人能有的。换成别人,可能早就炸了,但他硬是咽下这口气,带着伤上了去英国的船。 到了英国,李四光才发现,挨棍子只是小考验,真正的苦日子还在后头。那是1910年代末,欧洲正打一战,物价飞涨,政府的资助老是断线,留学生们日子过得紧巴巴。不少人扛不住,回国了,可李四光咬牙留了下来。他住过破阁楼,冬天冷得裹着毯子看书,饿了就喝水顶一顶。为了攒钱,他还跑去煤矿打工,干得满身煤灰。这可不是啥浪漫经历,而是实打实的苦活儿。不过也正因为这样,他摸到了地质学的“真家伙”,为后来研究打下了基础。 六年时间,他从预科读到硕士,硬生生啃出了一堆学问。他的硕士论文《中国之地质》写得扎实,连外国专家都挑不出毛病。这论文不光是学术成果,更是给中国地质学在国际上挣了脸。别看他年轻,那股子韧劲儿已经显出来了。他心里装着国家,知道自己不是为了混张文凭,而是要带技术回去救国。 1920年,李四光学成回国,蔡元培亲自请他到北京大学教书。那时候,中国地质学几乎是空白,他一回来就忙着搭框架、带学生,恨不得把脑子里的东西全掏出来。他讲课不摆架子,接地气,学生们都爱听。没几年,他就成了国内地质学的顶梁柱。 新中国成立后,他当了地质部部长,干得最出名的事儿就是找油田。上世纪50年代,有人说中国没啥油,全靠进口,李四光不信这个邪。他带着团队全国跑,用自己学的理论一个点一个点地找,最后还真找着了大庆油田。这一下,把“中国贫油”的帽子彻底摘了,国家工业也有了底气。他这人就这样,不爱说大话,只爱干实事。 人老了,李四光也没闲着。他晚年琢磨起了地震预测,想给老百姓多一份安全。那时候,地震对中国的威胁特别大,1966年邢台地震死了不少人,他看在眼里急在心里。虽然设备差、技术也有限,但他硬是靠着地质学的底子,提出了一些预测思路。后来唐山地震前,他的研究还真起了点作用,虽然没完全成功,但那份心是实打实的。 要说李四光牛在哪儿,不是因为他天赋多高,而是他有股子不服输的劲儿。1913年那棍子,换别人可能就撂挑子了,但他没让误会毁了自己的路。英国六年苦日子,他也没被生活压垮,反而越挫越勇。后来干地质,别人觉得苦,他觉得值。 他还有个特点,就是不端着。无论是教书还是找油田,他都实实在在,没那么多花架子。学生问问题,他从不敷衍;国家有需要,他二话不说上。这种接地气的态度,才让他走到那么高的地方。 再说他的爱国心,不是喊口号那种,而是真干出来的。留学时省下钱寄回家,找油田时跑断腿,晚年还在操心地震,这哪是随便谁都能做到的?他心里一直装着国家,这份情怀,才是他最打动人的地方。 参考资料 李四光等入选古今蒙古族十大杰出科学家.人民网