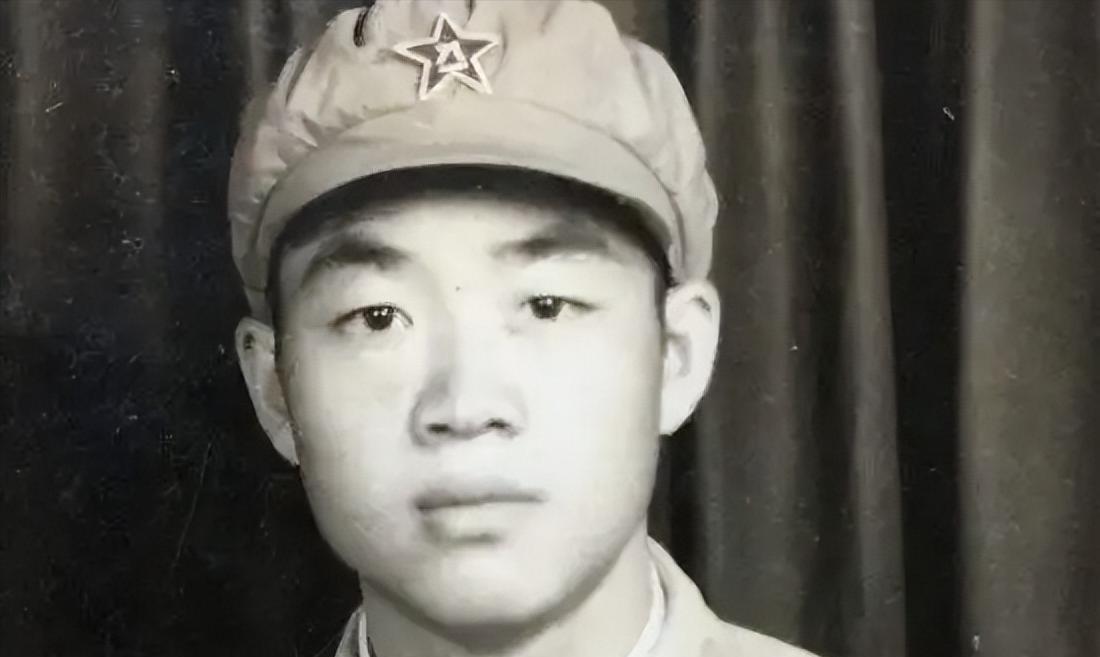

1951年1月28日,志愿军战士潘天炎去附近的草丛解决生理需求,回来后却发现阵地上空无一人,这时美军展开冲锋,在这个寒冷的朝鲜战场,19岁的潘天炎创造了一段战争传奇。 1951年1月28日,朝鲜战场上的鼎盖山256.4高地,志愿军和美军正在死磕。那时候条件苦得要命,志愿军战士穿的棉衣薄得跟纸似的,鞋子被雪水泡烂,粮食和弹药都快见底了。可就是靠着一股子信念,他们硬是跟装备精良的美军扛上了。潘天炎就是其中一员,一个19岁的湖北农村小伙子,家里穷得叮当响,小时候爹被日军抓走,娘累死,他早早就学会了咬牙扛事。1949年,他入了解放军,编进第38军112师334团,1950年10月跟着志愿军跨过鸭绿江,上了朝鲜战场,干的是帮主射手操作“歪把子”机枪的活儿。 在战场上,潘天炎不是新兵蛋子了,打过不少仗,慢慢摸出了门道,知道咋找掩体,咋省着子弹打准。可那天,他碰上了从没遇到过的硬茬。早上肚子突然疼得要命,他捂着肚子跟班长请了假,跑到战壕外二十多米远的草丛解决。回来一看,阵地空了,战友全撤了,估计是紧急转移,连招呼都没来得及打。地上扔着钢盔和空弹药箱,风吹得帆布哗哗响。他心里一咯噔,抬头一看,山坡下美军正往上冲,人数多得吓人,步枪刺刀闪着光,靴子踩雪的声音都听见了。 这时候,潘天炎手上能用的东西少得可怜。机枪还在,枪管冰凉,弹箱里就剩两排子弹,旁边还有几颗手榴弹和反坦克雷。换别人,可能腿都软了,但他没跑。他趴在战壕边,架起机枪就开干,子弹扫出去,前排美军倒了一片。他赶紧调枪口,打第二波,子弹很快就没了。接着,他抓起手榴弹扔出去,炸得雪雾四起,又掏出反坦克雷,瞄准一辆装甲车砸过去,直接把车干翻了。他不停换位置,用手里的家伙跟美军耗了好几个小时,最后援军赶到,阵地保住了。 仗打完,援军清点了一下,雪地上躺着三十多具美军尸体,几辆装甲车还冒着烟。潘天炎站那儿,手握刺刀,棉衣破了好几处,肩膀和胳膊擦伤了,脸上全是硝烟。这场仗,他一个19岁的小伙子,硬生生扛下来了。后来,这事在部队传开了,他立了大功,被封为“青年英雄”,还拿了朝鲜民主主义共和国发的军功章。颁奖那天,营地搭了个台子,战友们围着鼓掌,他站在台上,手里攥着证书和奖章,脸冻得通红。 战争结束后,潘天炎没留在城里,回了湖北老家种地。每天天不亮就扛锄头下田,村里人聊起那场仗,他摆摆手,不多说,就蹲门口抽口旱烟,眼睛望着远处的山坡。可惜,长期累死累活,身体扛不住,1973年他病逝了,才40岁。村口立了块墓碑,字不多,但刻下了他这一辈子的事儿。 说起潘天炎这人,他不光是打仗厉害,更让人佩服的是那股子劲儿。家里苦,战场上条件更苦,但他从没喊过累。那天他肚子疼得跑草丛,回来发现自己被“扔下”,换谁都得慌,可他愣是没退一步。弹药少得可怜,他就硬靠脑子跟敌人耗,手榴弹、反坦克雷、刺刀,能用的全用上了。这不是靠运气,是真有胆有谋。 再想想那时候的志愿军,装备差得没法说,美军有坦克有飞机,他们就靠步枪和手榴弹。可就是这帮人,硬是把仗打赢了。潘天炎这事儿,就是个缩影。他一个农村来的小伙子,没啥文化,19岁就扛起了阵地,这不光是个人厉害,是整个志愿军的底气。 后来他回农村种地,也挺接地气的。没仗打了,他就老老实实过日子,不张扬,也不吹牛。村里人问起,他也不多讲,可能是觉得那都是过去的事儿,没啥好说的。可他这辈子,短是短,却真不平凡。从战场上的拼命,到田间地头的踏实,他活得硬气。 说到他去世,40岁就走了,挺让人叹气的。打仗受的伤、回乡干活的累,身体早垮了。那年代,农村医疗条件差,没啥办法。可他留下的这故事,值了。后人讲起志愿军,总少不了他这号人,19岁守阵地的那股狠劲,成了历史里抹不掉的一笔。 其实,潘天炎这事不光是传奇,还挺能让人琢磨的。他为啥没跑?换你我,孤零零一个人,弹药就那么点,面对一堆敌人,能不能豁出去?还有他回乡种地,不贪名利,这性格咋养成的?那时候的志愿军战士,多少都有点他这味儿,苦出身,硬骨头,干啥都实打实。