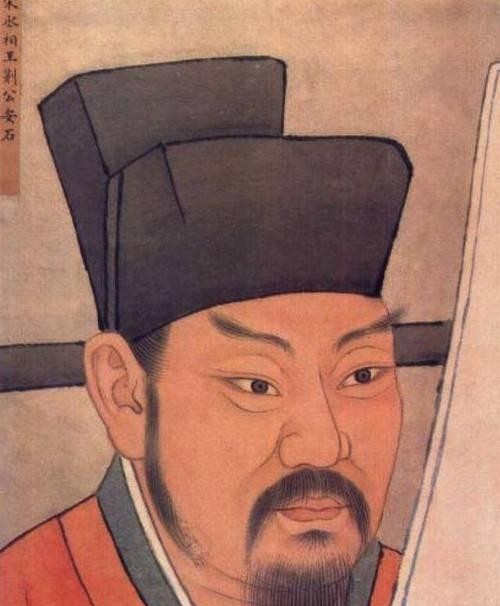

朋党之争”带给北宋什么样的影响?“朋党之争”是怎么加速北宋灭亡的? 党争,是我国历史上普遍存在的一种现象,它的存在有其一定的优势,即为朝堂之上增加不一样的声音,使统治者能够兼听。 但也有其劣势,即过于激烈的党争容易导致统治集团的分裂,从而使国家陷入危难之中。 如存在于西汉末年的今、古文之争;东汉末年的党锢之祸;持续了几乎整个中晚唐的牛李党争;以及明末的东林党争…… 都为国家带来了不可估量的损失,无不直接或间接的导致了国家的灭亡。 因此,如何对党争的力度进行平衡,也是历代统治者们需要注意的。而类似的激烈党争,在宋代同样存在,究其根源,应当追溯到北宋建国之初的南北之争。 秦汉时期的南方无论文化还是经济方方面面,相对于北方都是比较落后的。 然而经过了三国时孙吴政权对江东的开发;南北朝时期,南方的宋齐梁陈四朝相对北方稳定的政治环境;唐代战乱的主要地带恰在北方;五代十国时,南方诸国政权也相对稳定…… 此消彼长之下,五代十国时期,南方的政治经济文化等方面均已经形成了对北方的追赶之势。北宋在基本统一了国家后,大量的南方士大夫进入到统治集团中,其政治力量相对于北方士大夫,已拥有了微弱的优势。 北人自然不会坐视南人取代自己的位置,如赵匡胤就曾经直截了当的说自己不会任用南人当宰相。宋真宗曾想任命王钦若担任宰相,而当时的宰相王旦则以“建国以来从没有过南人当宰相。”的说辞阻止了真宗。 甚至名相寇准也曾在一次科考中,以“南方是下等之地,不能有太多状元。”为由,取消了南人萧貫的状元,授予了北人蔡齐。并且无不自豪的感慨说:“又帮助中原夺得了一名状元。”可见南北之争早在宋初就已存在了。 然而即便是有王旦、寇准等北方士大夫甚至赵匡胤“祖训”的阻碍,在中国经济文化重心的逐渐南迁的大背景下,南方士大夫集团的崛起已然不可逆转,象征着守成的北方士大夫与希望有所变革的南方士大夫之间早已剑拔弩张。 庆历年间,出生于苏州吴县的范仲淹,打响了象征着党争正式开始的第一枪——庆历新政。 这次新政,就是南方士大夫群体在朝堂中取得一定优势时开展的政治改革运动。虽然新政最后被攻击导致失败,但是这次改革的失败却反而导致南北士大夫群体分裂、重组,在南北士人之间形成了一个微妙的平衡。 直至二十四年后,一个名为王安石的人的出现,将这一平衡彻底打破,并将党争逐渐推向了高峰。 神宗时期,宋政府已积累了许多问题,南方远离统治的中心,其思想自然更为开放,因此,南方士大夫们普遍有着“求变”的诉求。 身为江西人的王安石上台后,针国家及社会上的诸多病症,他以强硬的手段,施行了许多激进的改革。在一定程度上而言,这次变法确实是有效的,帮助宋政府解决了一定问题,但更多新的问题接踵而至。 王安石在变法的过程中,面对“敢于”提出不同意见的人,选择打压、排斥出朝廷;同时改革御史台与谏院,使其不能发挥监督、劝谏的作用。 如在青苗法中,司马光就因自己激烈反对该法的施行无果,又因好友直言王安石“拒谏”而遭贬斥,愤愤不满,坚决辞官,隐居于洛阳长达十五年。甚至原本支持改革的苏轼,也因不赞成王安石变法的内容及手段,转而反对变法。 最终在神宗驾崩后,因哲宗年幼,高滔滔以太皇太后的身份主持朝政,立刻召隐居于洛阳的司马光入京。司马光刚到开封,为新法所困的开封百姓便将其指认出来,夹道欢迎司马光,并哭诉道:“相公无归洛,留相天子,活百姓。” 司马光当政后,以“以母改子”之说,为高滔滔施行“更化”打下了理论基础。高滔滔任司马光为相,立即废除了所有新法。 而在司马光与高滔滔都去世后,宋哲宗亲政,原本压抑的党争,因为哲宗“绍圣”的政治倾向,选择恢复神宗时期的新法。这一行为再次刺激了党争,皇帝的直接参与,使新党最终以完胜的姿态战胜了旧党。 直至蔡京掌权,到北宋灭亡,旧党都遭受着新党无情且空前的打击报复,甚至刻下了《元祐党人碑》,以求更好的将旧党及其门人斩尽杀绝。 总而言之,朋党之争给北宋带来的影响是双面的,既存在着正面、积极的影响,也存在着负面、消极的影响。但正是从王安石变法开始,党争变得一发不可收拾,原本经过元佑更化后稍微平息了的党争,又因哲宗的“绍圣”行为空前激发,最终导致统治集团的分裂,国家损失了人才,朝堂上不再有不同的声音,为蔡京专权,朝政日渐腐败,以至最终亡国下了伏笔。