1956年,北京一退休老师,花80块买到一幅齐白石的寿桃画作,临走时还特意让齐白石开具了一张收据。没想到50年后,仅仅只是这张收据就拍出了180万的天价!

这位教师的父亲,生前酷爱齐白石的画作,尤其是齐白石的寿桃图。

临终时,他的最大心愿就是,能够拥有一幅齐白石的真迹。

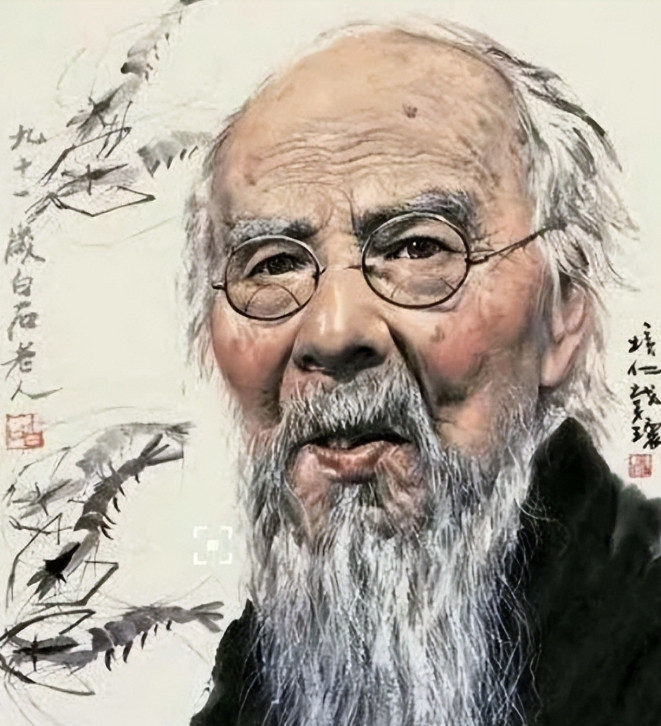

那时的齐白石已经宣布封笔,年事已高,不再接受任何画作委托。尽管如此,教师仍然怀着虔诚的心情,三次登门,甚至为此跪地痛哭恳求。

最终,齐白石被这份孝心打动,答应破例为其作画。

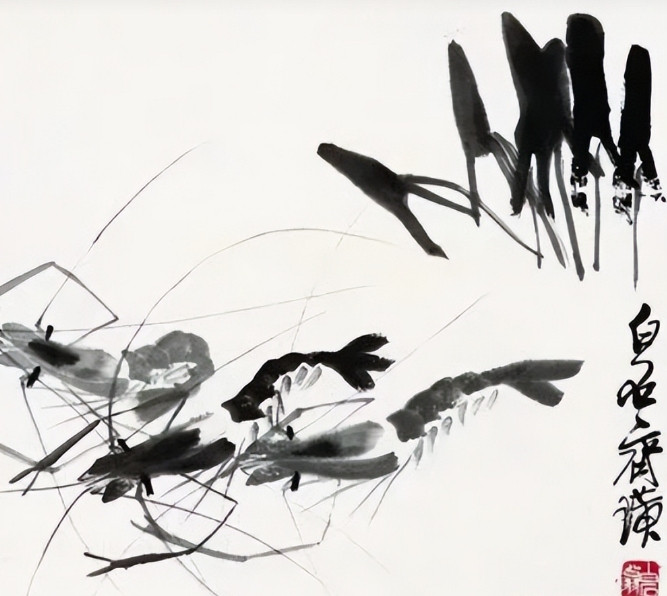

齐白石当时已经93岁,年纪太大,创作精力已大不如前,他依然为教师画下了这幅寿桃图,并以“80元润金”成交。

这80元,相当于当时普通职员几个月的工资,齐白石并未收取高额费用,因为他被这位教师的孝心深深打动。

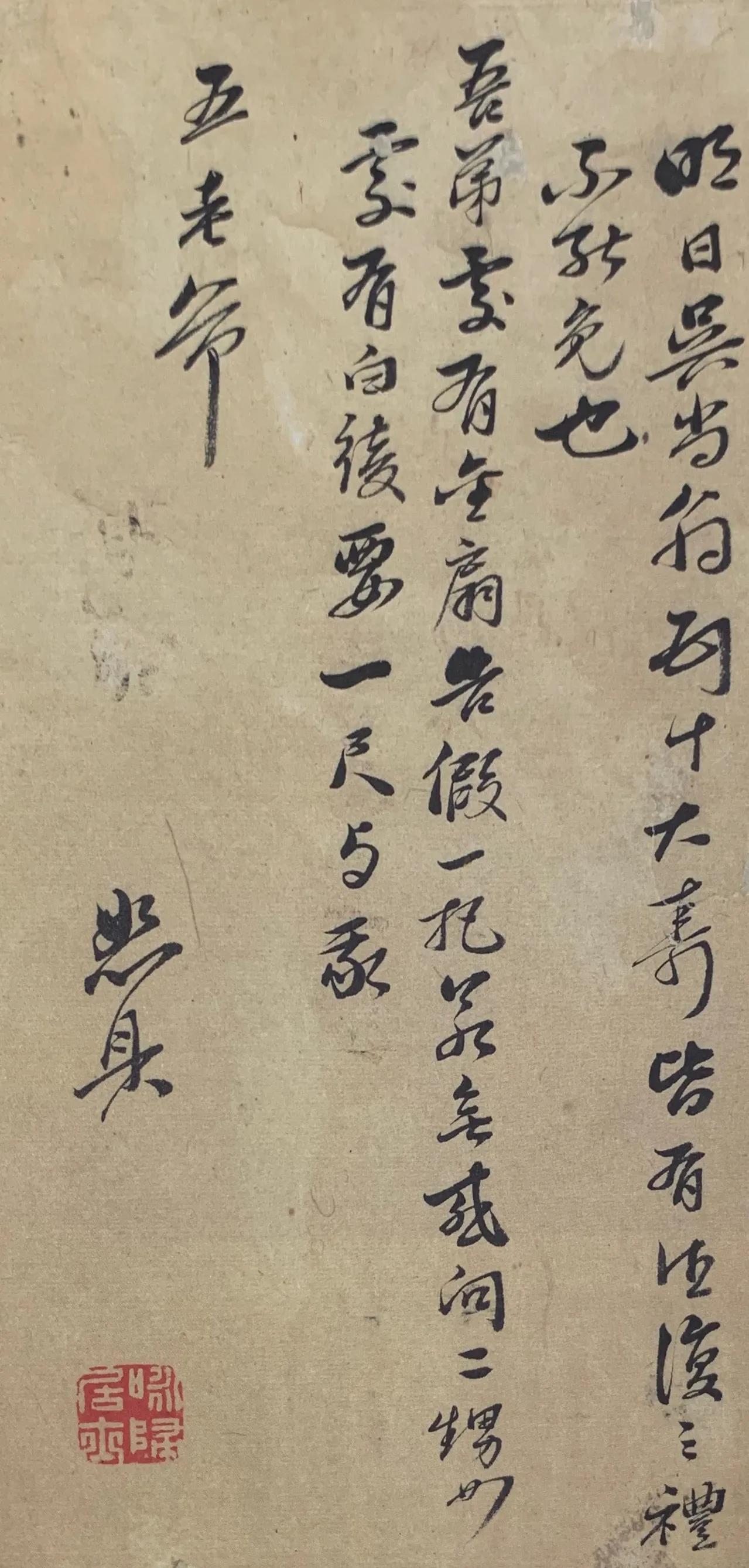

为了确保这笔交易的正式性,齐白石还开具了一张收据,写下“收到润金捌拾元正”,并在上面加盖了他的印章。

这幅画作与收据之间的联系,始终未曾引起太多注意。

50年后,这张收据竟以180万元的天价拍卖成交,令人震惊,这张看似普通的收据,如何变得如此值钱?

齐白石的书法与艺术,如何在一个不起眼的小纸片上,展现出如此巨大的文化,与市场价值?

答案或许就在这段往事中——它不仅是纸上的字句,而是浓缩了传统文化、孝道、艺术传承和历史的积淀。

收据本身不过是,齐白石日常交易的普通凭证,但其书法的艺术价值,却让它成了一件珍贵的文物。

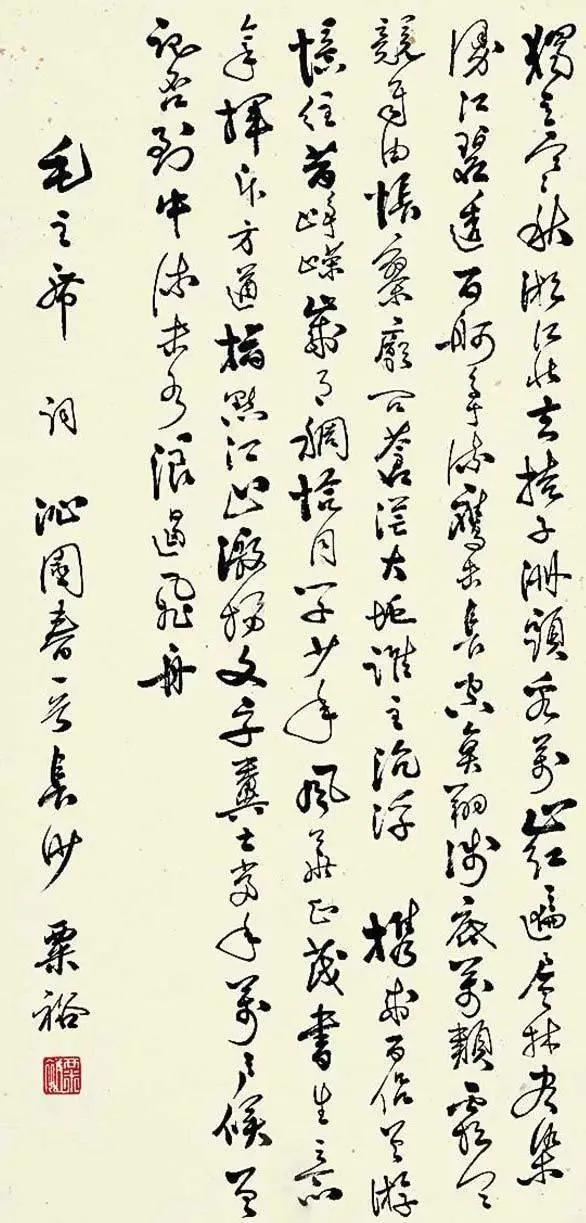

齐白石的行草书笔法独特,其中的“收”字左右错落有致,“润”字的三点水笔触连贯,展现了他书法的浑厚与灵动。

著名书法家傅抱石,曾评价齐白石的书法“魄力不亚于绘画”,这一评价为齐白石的书法,增添了极高的艺术价值。

这张收据,也成为了他晚年书法的珍贵见证。

虽然它本是一张普通的交易凭证,但它却携带着齐白石,一生的书法风采与艺术灵感,这些价值超出了字面本身。

收据背后的情感价值,为它增添了不可估量的附加价值。

这张收据是一次普通的交易,它承载的是一个孝子,对父亲遗愿的忠诚和尊重。

李国福的父亲临终时的心愿,与这幅画以及收据的背后,故事紧密相连。

这段孝道的叙事,赋予了这张收据独特的文化象征意义,它是艺术品,它还是传统文化中“孝道”与“传承”的标志。

新中国成立后,齐白石作为“人民艺术家”广受尊敬,而他这幅画作和收据,也成为那个时代文化复苏的象征之一。

再者,这张收据的拍卖,背后还有一个市场价值的深层原因。

齐白石晚年作品数量稀少,且他在封笔后,几乎不再为他人作画。

而这一收据作为非典型的艺术作品,兼具书法、印章和历史事件的复合属性,市场上能够找到类似的作品非常有限。

正因为如此,它成为了市场上的稀缺品,吸引了大量收藏家争相竞标。

这种非典型文物的溢价,也反映了收藏市场的变化,越来越多的收藏家开始认识到,艺术品的价值体现在画作本身,它更与创作背后的故事,和历史叙事紧密相关。

类似的案例已经,在其他艺术品中得到了体现,徐悲鸿的书信、张大千的题跋等,也因为其背后的故事性和历史价值,获得了极高的市场溢价。

这些作品的价值,正是由于它们是艺术创作,更承载了时代、文化和情感的多重符号。

齐白石的这张收据,也为我们提供了一个深刻的启示:在收藏品的世界里,艺术的价值往往是多元的,它与创作本身的艺术成就相关,也与背后的故事、历史和文化密切相连。

在这个充满变化的市场里,非典型文物的价值正在被重新定义,而收藏家们也开始从更深层次去挖掘这些作品的多重意义。

这场拍卖让李国福和他的家族收获了财富,也为我们提供了关于传统文化、艺术价值与收藏市场交织的一个独特视角。