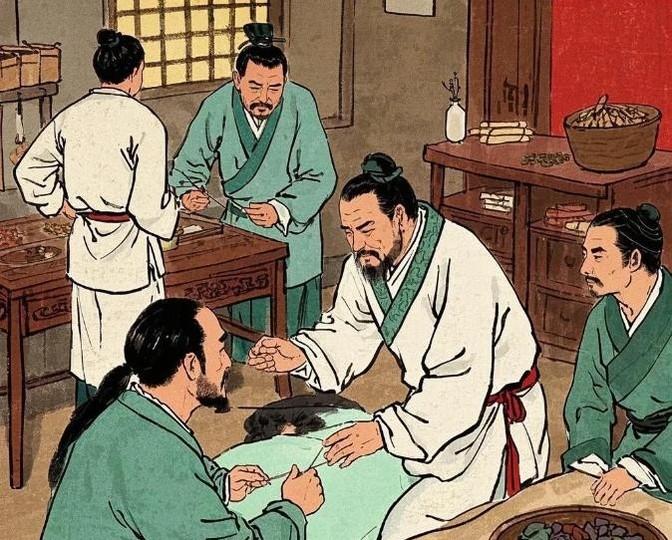

东汉末年,一位公子得了风湿病,连下床的力气都没有,整天瘫卧在床上。被派去取药的小长工偷懒,随便折了几条桑树枝煎药,李公子竟然能下地走动,病全好了。 东汉末年,也就是公元25年到220年那段时间,中国正经历着从繁荣到乱世的转折。社会动荡,经济文化却没完全停摆,医学也在这时候有了长足发展。那会儿的医生讲究阴阳五行,治病靠草药、针灸和艾灸,核心就是调和身体的平衡。风湿病,当时叫“风湿痹”或者“痹症”,在古代特别常见,尤其南方湿气重、北方天冷的地方,关节疼、肌肉僵是家常便饭。 这种病的根儿,在中医看来,是风、寒、湿这些“邪气”钻进了身体,堵住了经络,气血不通,所以才又疼又肿。那时候的治疗办法不少,比如用肉桂、生姜、附子这些暖身的草药熬汤喝,或者熏蒸发汗,把“邪气”赶出去。可要是病拖得久了,像这位公子这样重到下不了床,常规法子就有点力不从心了。 这位公子,家里条件好,是个地主家的独子,二十多岁,本该接管家业,可惜身子骨不行。风湿病一犯,他整个人就废了,疼得连床都下不了。父母急得不行,找遍了当地的名医,开了不少药方子,熬了无数草药汤,可效果始终不明显。家里花了大把银子,眼看着希望越来越渺茫。 这时候,家里有个小长工,叫什么名字咱不知道,就知道他有个毛病——懒。有一天,天气冷得要命,还下着雨,公子又疼得直哼哼,家里人让他赶紧去药肆抓药。这家伙一看外头那天气,心想跑一趟太遭罪,干脆偷个懒。他瞅着院子里的桑树,随手折了几根树枝,回来就丢锅里煮了,煮完端给公子喝,说这是药肆拿来的药。 桑树这玩意儿,在东汉那会儿主要是养蚕用的,家家户户种了不少。毕竟丝绸是当时的大买卖,桑叶喂蚕,蚕吐丝,丝织布,布卖钱,日子才能过下去。不过,桑树的药用价值也不是完全没人知道。桑叶能清热,桑根能利尿,桑皮还能驱虫,但桑树枝,也就是“桑枝”,那时候还没多少人拿它当药使。 公子喝了这碗“假药”,本来也没抱啥希望,可没几天,奇迹就来了。他发现关节没那么疼了,慢慢地还能下地走两步。家里人看傻了眼,赶紧问那小长工到底弄了啥。他一五一十交代了,家里人没责怪他,反倒松了口气,毕竟结果摆在那儿——公子真的好了。 后来,当地的医生听说这事儿,跑来研究,发现桑枝还真有点门道。中医里,桑枝被归为祛风除湿的药材,能通经络、活气血,对付风湿痹这种病正好对路子。现代研究也发现,桑枝里头有黄酮类化合物和多糖,能消炎、镇痛,跟它治风湿的效果不谋而合。那之后,桑枝就慢慢被写进了药书,成了治关节疼的常用药材之一。 这事儿说白了,就是个意外。那个小长工压根儿没想着治病,纯粹是懒得跑腿,随手一折就撞了大运。可这背后,又离不开东汉那会儿中医的基础。医生们靠观察和实践,一步步摸索出草药的用处,像《神农本草经》里就记了好几百种药材。桑枝能被发现,也算是个“歪打正着”的例子,说明老祖宗的智慧有时候就藏在生活里。 再说回来,这故事还有点意思的地方。公子是地主家的少爷,小长工是干活的,身份差得老远,可最后救命的却是这个懒家伙的“馊主意”。这不也挺接地气吗?生活里有时候就是这样,解决问题的办法不一定多高大上,反而可能是最不起眼的点子。 到了现在,桑枝在中医里还是有它的地位,药店里能买到干桑枝,熬水喝或者跟别的药材搭着用,治关节炎、风湿疼的方子不少。科学家也在研究它,说不定以后还能挖出更多用处。世界卫生组织这几年也开始重视传统医学,觉得老法子跟现代医学结合没准能擦出火花。这故事不就是个活例子吗? 其实,类似的事儿历史上也不少。好多现代药都从草药里来的,比如阿司匹林是从柳树皮里搞出来的,青蒿素是从黄花蒿里提的。桑枝治风湿这事儿,虽然没那么出名,但道理是一样的——大自然里藏着宝,只是看你能不能发现。 再说东汉那时候,医学发展到一定水平了,脉诊、针灸都开始成型,医生看病不光靠药,还得懂点儿哲学,像阴阳平衡、五行相生这些。桑枝这事儿能传下来,也说明当时的人愿意试、愿意总结。搁现在看,这就是一种“土法创新”,没啥高科技,但实用得很。 这故事还有个启发,就是别小看身边的东西。桑树在东汉是经济支柱,养蚕织丝养活了多少人,可谁能想到它的枝子还能救命呢?生活里说不定也有这种“隐藏技能”,等着咱们去挖掘。