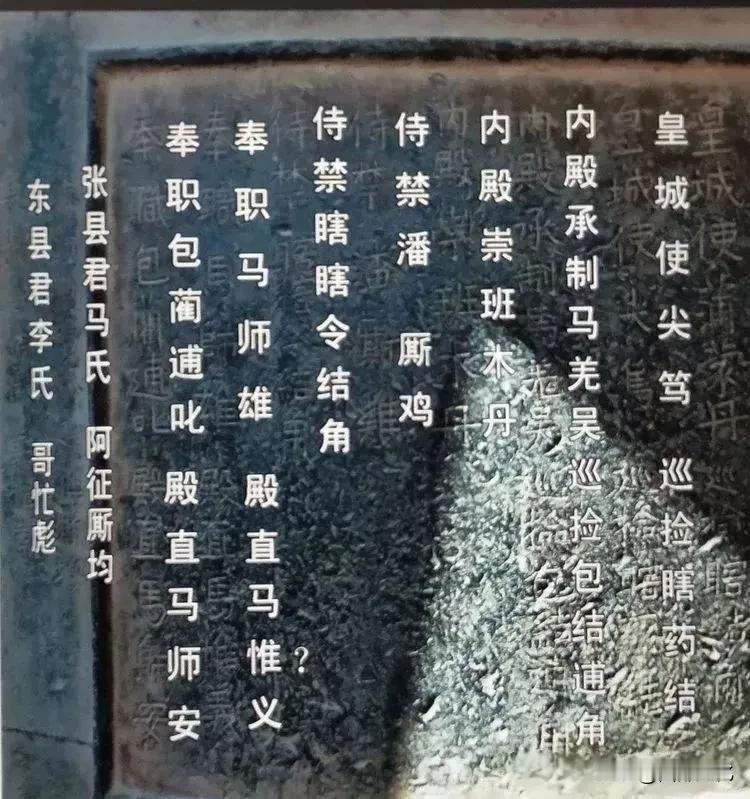

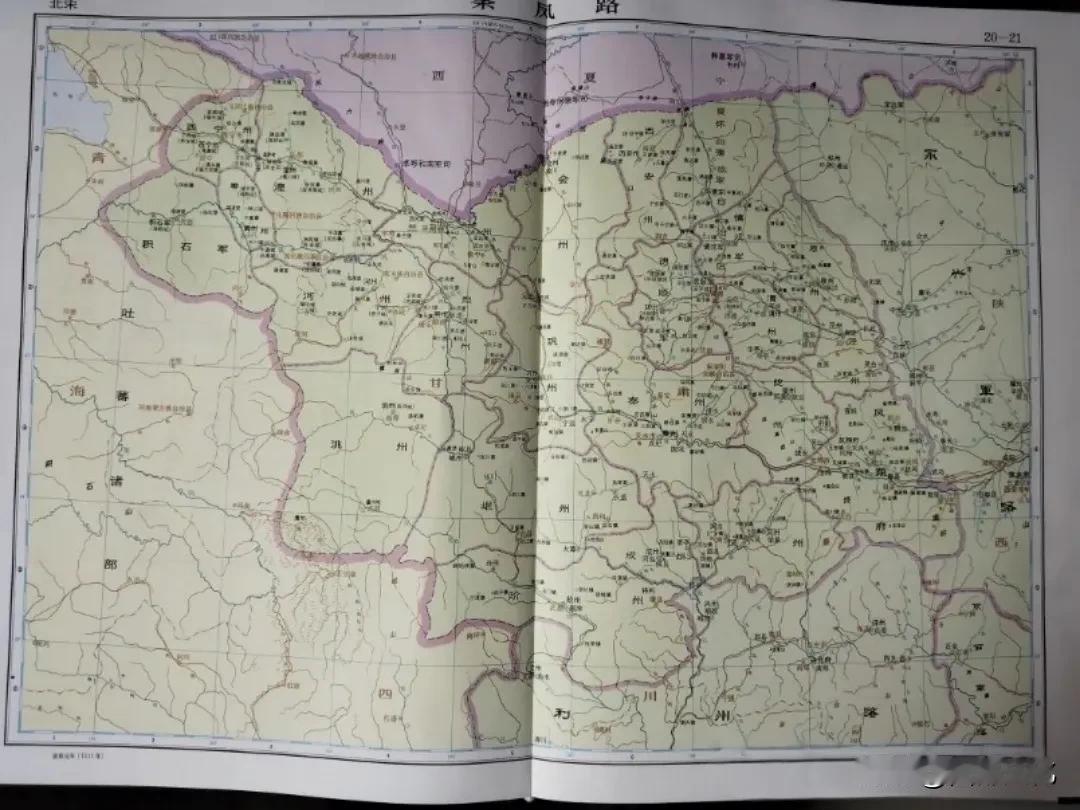

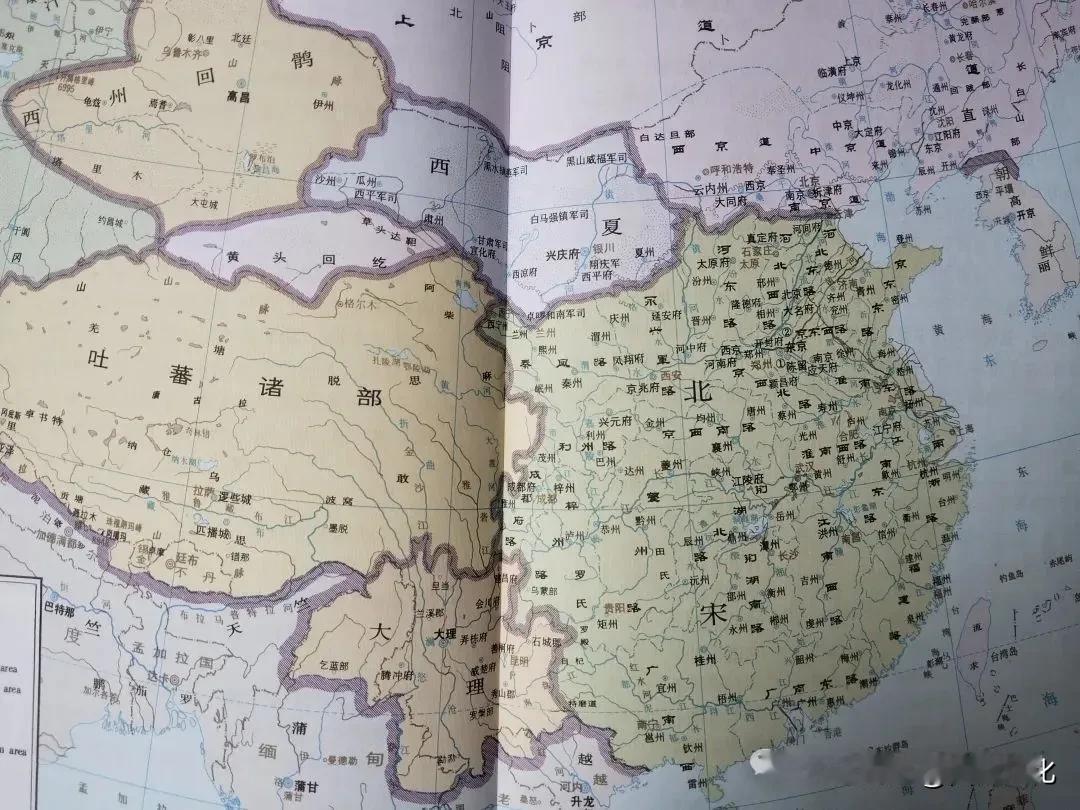

略谈宋代时吐蕃人对古渭砦(今陇西县)的控制 陇西威远楼上的宋代崇宁铜钟,钟面铭文多为番绅番将。这是北宋末年王韶熙河之役后,归附大宋政权的吐蕃旧部。王韶对投降的番兵番将分别利用,有立大功的还委以重任。钟面列名中有巡检瞎药、瞎角,就是吐蕃木征部将瞎药兄弟。还有防御使包震,侍禁包道,疑为归顺宋朝的吐蕃将领包顺家族成员。铜钟上这些名字,间接反映了宋代时吐蕃人在古渭砦(今陇西县)的强大势力。 在宋代,吐蕃人对古渭砦(今甘肃陇西县)的控制经历了从长期实际统治到逐步被宋朝吸纳的过程,期间伴随着复杂的地缘政治博弈和民族互动。 一、宋初至景祐二年(1035年):吐蕃实际统治 古渭州自唐代宗宝应元年(762年)被吐蕃占领后,长期处于吐蕃势力范围 。北宋建立初期(960年),古渭州仍由吐蕃首领讷支蔺氈家族控制,成为独立于宋、夏的割据势力 。这一地区的吐蕃部落以游牧经济为主,通过盐井贸易(如青唐族控制的盐井)维持经济实力,并凭借地理优势(陇右咽喉)保持政治自主 。 二、景祐二年至皇祐五年(1035-1053年):献地与宋夏博弈 景祐二年(1035年),讷支蔺氈因与西夏冲突加剧,主动将古渭州献给宋朝以求庇护 。但此时宋朝因财力不足,仅名义上接受献地,未实际驻军。直到庆历四年(1044年)宋夏和议后,古渭州才正式归宋管辖,但管理权仍保留在吐蕃首领手中,讷支蔺氈被任命为本地巡检 。此阶段吐蕃部落在军事和经济上仍占主导地位,西夏频繁在边境放牧,吐蕃掠取牛羊,引发三方矛盾 。 三、皇祐五年(1053年):宋筑城引发的冲突与妥协 陕西转运使范祥为巩固边防,擅自于古渭筑城,引发青唐族等吐蕃部落反抗,攻破广吴岭堡,杀宋军千余人 。宋廷派傅求谈判,采取妥协措施: 放弃置州:改古渭州为古渭砦,避免刺激西夏和吐蕃 ; 归还资源:将盐井(即今漳县盐井)及部分土地归还青唐族,缓解经济矛盾 ; 保留吐蕃首领地位:继续任用讷支蔺氈为巡检,维持部落自治 。 此事件反映吐蕃势力对古渭的实际控制力仍强,宋朝需通过政治斡旋而非武力完全掌控。 四、熙宁年间(1068-1077年):王韶经略与军事化转型 宋神宗时期,王韶提出《平戎策》,以古渭砦为基地推行“熙河开边”战略: 升格为通远军:熙宁五年(1072年)设通远军,驻军7700人,成为西北军事枢纽 ; 经济渗透:置市易司发展贸易,以商利支持屯田,吸引蕃汉民众 ; 招抚吐蕃部落:招降青唐族首领包顺(俞龙珂),使其率12万部众归附,削弱当地吐蕃势力 。 至此,古渭砦从吐蕃自治领地转变为宋朝军事重镇,但蕃兵仍占驻军重要部分(如古渭砦驻军含蕃兵697小帐) ,体现“以蕃制蕃”策略。 五、南宋至蒙元时期:控制权更迭 绍兴元年(1131年)金占巩州(原通远军),后蒙古灭金,吐蕃势力逐渐退出陇西。但宋金拉锯期间,当地仍存在吐蕃部落活动,如嘉定八年(1215年)西夏攻熟羊砦时,金兵联合吐蕃残余力量抵御 。 吐蕃对古渭砦的控制本质上是基于部落联盟的间接统治,其核心优势在于地理屏障和盐马贸易。宋朝通过军事筑城、经济互市和招抚政策逐步将其纳入边防体系,但过程中始终依赖吐蕃首领的协作,反映出宋廷在西北边疆治理中的灵活性与局限性。