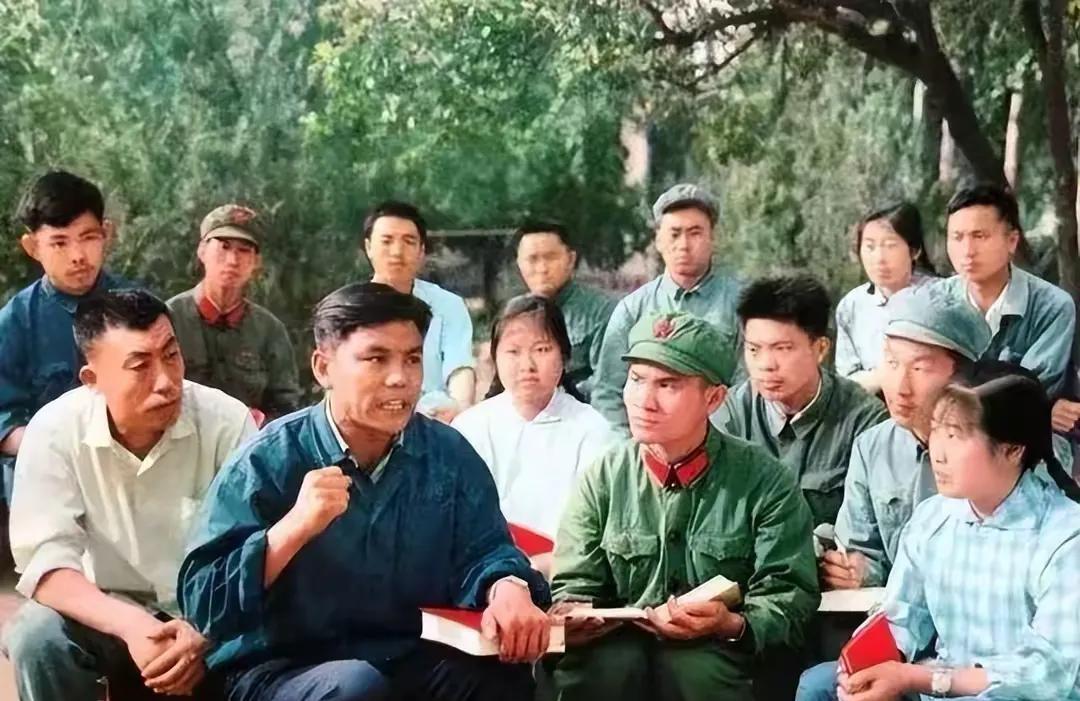

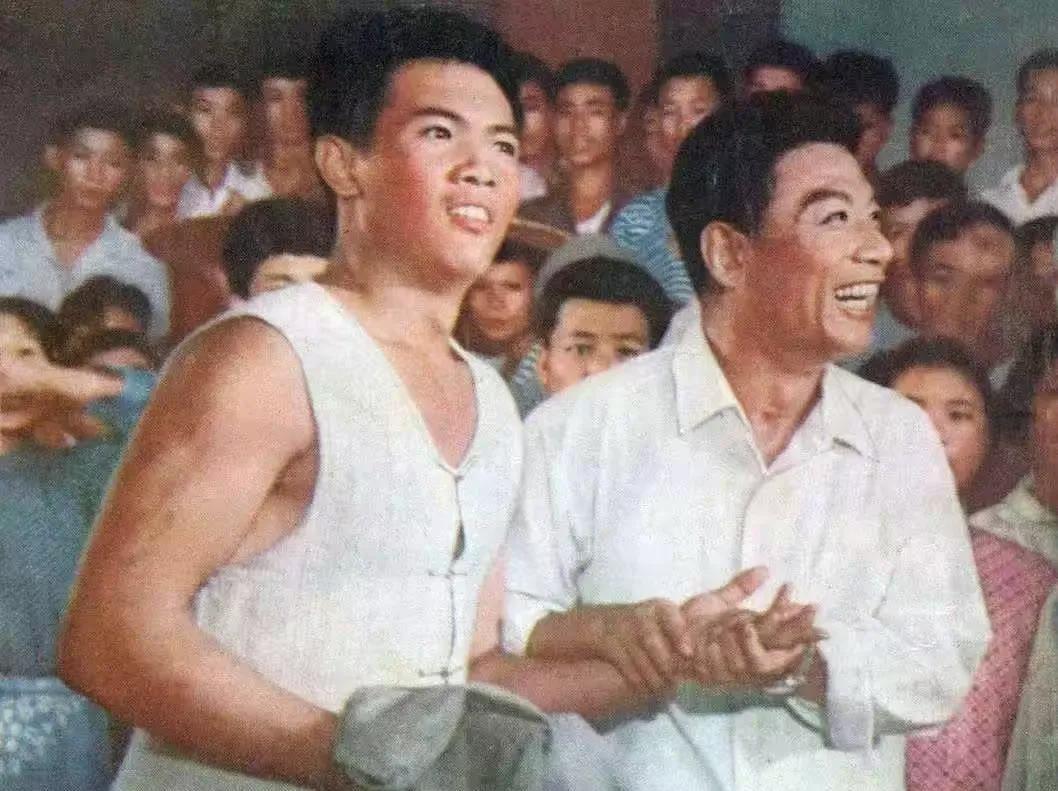

六七十年代,被推荐上大学的都是哪些人?他们具备怎样的优势? “我爷爷只有小学文化,怎么1972年就能进武汉大学?”这个问题在网上经常被提起,答案其实很简单:你爷爷赶上了中国高等教育史上最特殊的一段时期。 1970年,一纸文件彻底改变了中国的大学招生制度,传统的考试选拔被“群众推荐、领导批准、学校复审”取代,这就是著名的工农兵学员制度。 那个年代的大学校园完全不同于今天,你看不到埋头苦读的高中生,取而代之的是穿着工装、军装的特殊学生群体,他们手上有工厂的老茧,裤脚带着农田的泥土。 1971年该校新生中工人占35%,退伍军人占28%,知青和农民占37%,这个比例在当时的高校中很有代表性。 能被推荐上大学的人,大致分为三类,第一类是生产一线的标兵。 山西大同矿务局曾推荐过一个年轻矿工,他创下了单班采煤12吨的纪录,虽然初中都没读完,但矿党委一致同意送他去北京矿业学院。 1972年5月,鞍钢七名优秀工人因为技术革新突出,被推荐到东北工学院学习,报纸上说他们“政治觉悟高、实践经验丰富”。 第二类是表现突出的知青,在黑龙江建设兵团,有个上海知青带领小组在零下30度坚持冬季水利施工,被全连投票推荐到哈尔滨工业大学,接到通知书那天,整个宿舍的人都为他高兴。 知青能被推荐并不容易,需要通过群众评议和组织审批,黑龙江生产建设兵团曾推荐多名立功知青进入哈工大学习,竞争相当激烈。 第三类是部队推荐的优秀战士,1970至1976年间,全军共向地方高校输送了约3.2万名学员。这些战士大多有立功表现。 南京军区某部通信兵王红军,因在台风灾害中抢修通讯线路荣立三等功,被保送到南京邮电学院。 他后来回忆说:“我们班上12个部队来的同学,有6个是党员,都是各部队的骨干。” 这些工农兵学员确实有自己的优势,他们普遍具有丰富的实践经验,这在当时的教学中发挥了重要作用。 这些同志带着实际问题来学习,效果比纸上谈兵好得多,这话在当时确实有道理。 工农兵学员的另一个特点是政治素质过硬,1972级新生中党员比例高达41%,团员占53%,这个比例在今天的大学里几乎不可能出现。 这些学员很多都担任过基层干部,比如生产队长、车间主任、班长等,他们进入大学后,往往能发挥组织协调作用,带动整个班级的学习氛围。 当然,这个制度也有明显的局限性,我们当时要花很多时间给基础差的学员补课,有些学员连三角函数都要从头教起。 文化基础薄弱是普遍问题,很多学员需要从小学数学开始补起,这给正常的教学秩序带来了不小的冲击,但高校也在努力适应,开设了大量的补习课程。 尽管存在问题,这批学员毕业后大多成为各条战线的中坚力量。 工农兵学员虽然文化基础差,但社会阅历丰富,对生活的理解更加深刻,这为他后来的文学创作提供了宝贵的素材。 从1970年到1976年,全国高校共培养了约94万名工农兵学员。 这个数字看起来不大,但考虑到当时的教育规模,已经是一个相当庞大的群体。 这些学员毕业后,大多回到了原来的工作岗位,但他们的知识结构和思维方式都发生了很大变化。 在改革开放初期,他们成为了推动社会发展的重要力量。 1977年,高考制度恢复,工农兵学员制度正式结束,这个制度存在了7年,在中国教育史上留下了独特的印记。 回过头来看,工农兵学员制度是特定历史条件下的产物,它打破了传统的选拔方式,让更多的普通劳动者有了接受高等教育的机会,但也暴露出人才选拔科学性不足的问题。 今天的高考制度虽然也有各种争议,但相比那个年代,至少在公平性和科学性上有了很大进步。 那些曾经的工农兵学员,如今大多已经退休,他们的经历见证了中国教育制度的变迁。 这段历史告诉我们,教育制度的设计需要在公平与效率之间找到平衡。 无论是完全依靠考试成绩,还是完全依靠推荐,都有其局限性,只有在实践中不断完善,才能真正实现教育的公平与质量。 信源: 《光明日报》 《人民日报》[微风]