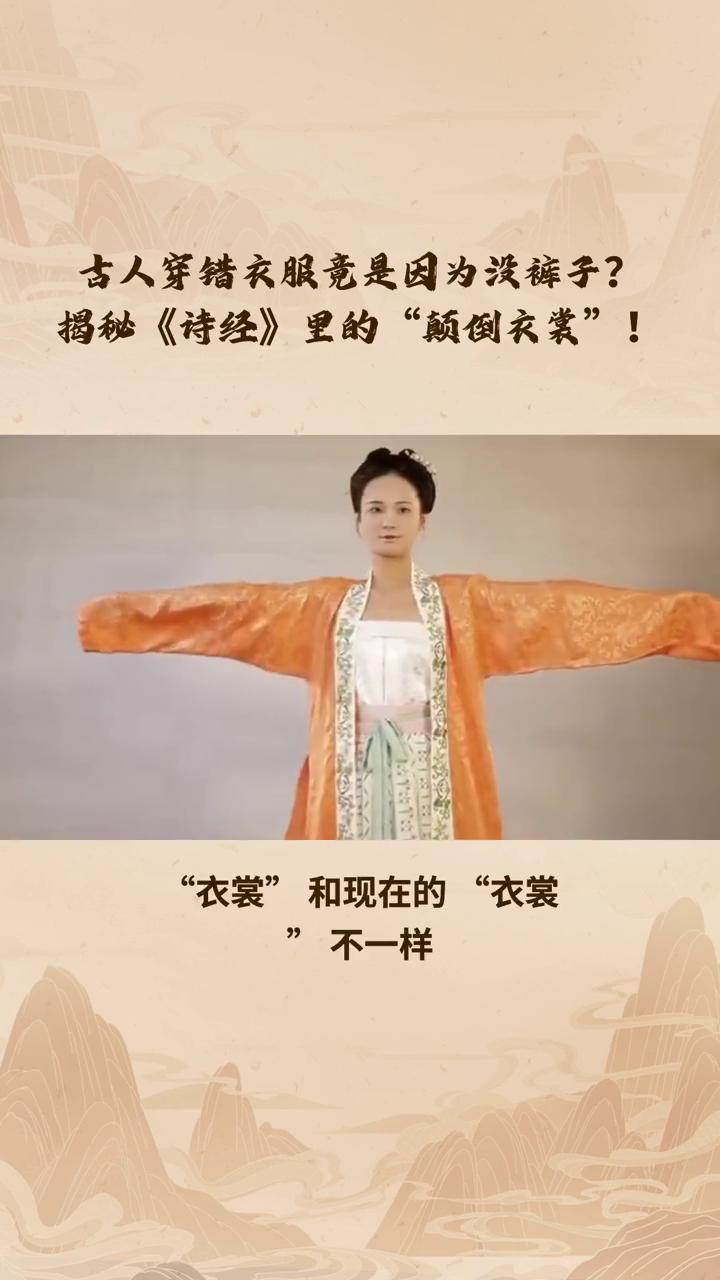

古人穿错衣服竟是因为没裤子?揭秘《诗经》里的"颠倒衣裳"! 《诗经》中有句诗东方未明,颠倒衣裳。说的是天还没亮,一个人就被上司急匆匆召去干活,慌慌张张起身,衣服穿颠倒了,该穿在上身的穿到下身,该穿在下身的穿到上身。原来古人的"衣裳"和现在的"衣裳"不一样。 古时"上衣下裳"是最常见的穿着形式,古人把上身的衣服叫"衣",下身的衣服称"裳"。裳像什么?就像现在的裙子,最初是几块布拼起来的围在下身,腰上系根带子固定,两边还留条缝方便走路,后来把缝合上就成了现在的裙子。古人不穿长外裤,男女都穿这种"裙子",也就是"裳"。所以"颠倒衣裳"不是穿错衣服裤子,而是上衣和裙子的颠倒。 在我国,裤子最初是套在小腿上的布套,古时叫"胫衣","胫"就是小腿,后来也叫"裤"或者"绔"。这"裤子"穿在裳里面是贴身衣物,起保暖作用,就像现在的内衣裤。因为"胫衣"不是能穿出去见人的正式服饰,老百姓很少穿,就算穿也不会用好布料,就用做衣裳剩下的边角料简单缝一下。 而那些不务正业、追求奢侈生活的富贵人家就喜欢用特别细腻优质的丝绸做胫衣,于是就有了"纨绔子弟"这个词。"纨绔"就是细绢布做的胫衣。后来汉人受北方少数民族穿着影响,出现了连裤腿的裤子,和现在的裤子很像了。裤裆缝合,裤管从腰到腿有长有短,有一种"犊鼻裈"的裤子,像现在的大裤衩。不过这仍是贴身穿的内衣,谁要是穿着"犊鼻裈"在外面走,会被认为是窘困、不文雅的,不体面。 中原汉人开始穿长外裤,也是受北方胡人的影响,但裤子还不是日常家居的外穿服饰,只在战场上穿,行军打仗方便。魏晋南北朝时,政权交替频繁,战争不断。东晋末年,刘裕起兵讨伐桓玄,攻克南京后要找个军中主簿,有人推荐刘穆之,当时刘穆之赋闲在家,早晨他刚穿好衣裳听到外面吵闹,出门看到刘裕的信使,信使说明来意后,他回屋把布裳剪破做成裤子,跟着信使去见刘裕,最后做了军中主簿,成了南朝宋的开国功臣。 人们从这个故事总结出"坏裳为榜"这个成语,用来指代"从军",可见古时裤子是军装的标志,"裳"才是日常穿着。