中美芯片大战,日本人突然发现了一个重大的秘密!美国靠着尖端芯片死磕中国,而中国呢,却悄悄用成熟芯片把全球市场搅得天翻地覆。

一场持续数年的芯片大战,曾让全球科技圈以为看懂了全部剧情:美国凭借7纳米、5纳米等顶尖技术,在高精尖领域卡住中国的脖子,以此遏制其科技崛起。

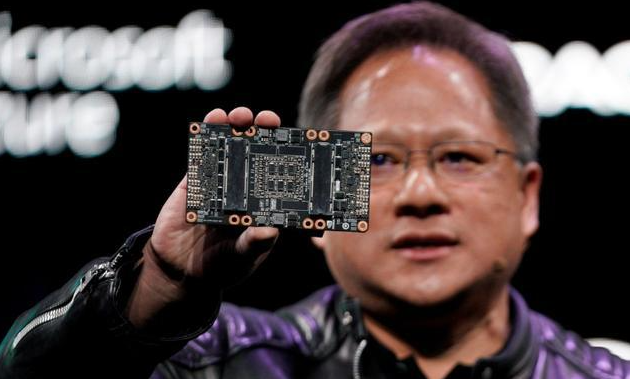

在华盛顿的剧本里,英特尔、AMD以及盟友台积电,共同筑起了一道旁人难以逾越的技术高墙。将华为列入实体清单,更是切断中国获取高端芯片的直接一步。

然而,这条看似万无一失的路径,却很快遇到了现实的瓶颈。2019年台积电的5纳米芯片问世后,业界曾预期一场高端芯片的饕餮盛宴。谁知,真正大规模采购这些尖端芯片的公司寥寥无几,市场很快出现了供大于求的尴尬。

原因无他,这些芯片性能虽强,价格也贵得惊人,更像是为少数巨头量身定制的奢侈品,广阔的消费和工业市场根本无力承担。这种对顶尖技术的迷信,让美国在高投入之后,发现自己陷入了高端市场的局部繁荣之中。

即使美国政府也意识到了问题。2022年拜登政府雄心勃勃地推出《芯片与科学法案》,试图将半导体制造业拉回本土。可是,美国高昂的劳动力成本和漫长的建厂周期,使其在规模化量产上步履维艰。

台积电在美国亚利桑那州的建厂项目,就因成本超支与劳工短缺而屡屡延期,这恰好暴露了美国本土制造的局限性,也为中国的策略打开了突破口。

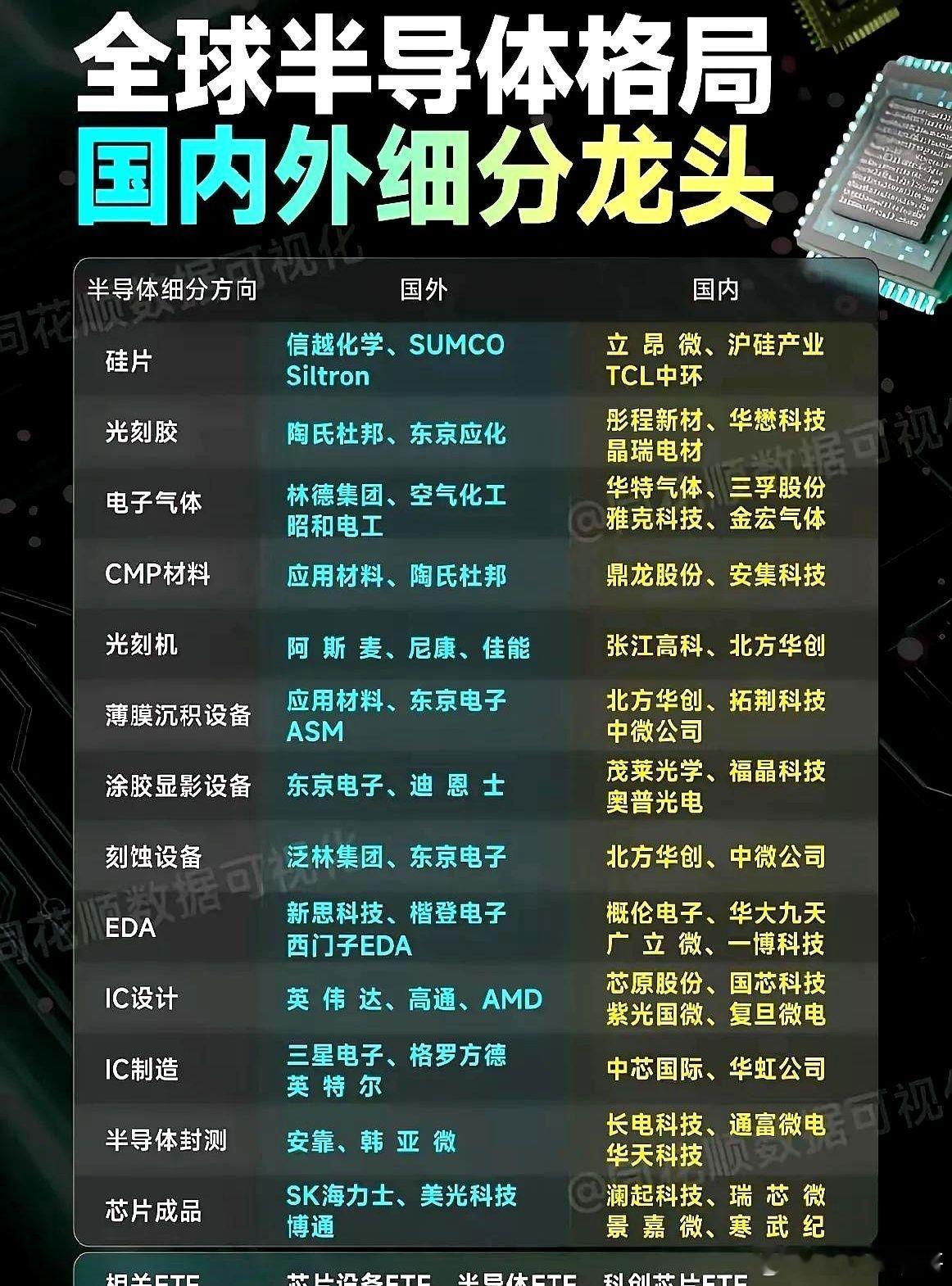

就在美国全力构筑高端壁垒的同时,中国选择了一条截然不同的赛道。它避开了与美国在顶尖工艺上的直接对抗,转而将重心放在了28纳米、40纳米这类技术成熟、成本低廉且用途广泛的芯片上。

或许有人觉得这些技术“不够看”,但一个被忽视的事实是,全球绝大多数电子产品,从新能源汽车、工业机器人到各类智能家电,28纳米甚至更成熟的芯片已然绰绰有余。

既然“够用”且便宜,又有谁非要去追逐那些价格高昂的5纳米芯片呢?

这正是中国展现出的战略智慧:高端领域暂时落后,那就先用成熟工艺占领中低端市场的基本盘。数据显示,中国大陆的芯片产能在全球占比迅速提升,其中绝大部分正是由成熟制程贡献。

中芯国际等企业的28纳米产线长期满负荷运转,订单络绎不绝。反观美国主导的高端芯片,技术虽好,产量却有限,高昂的价格也把大量中小企业挡在了门外。中国的芯片凭借价格优势和稳定供应,自然成了许多国家和企业的首选。

更进一步看,中国正在利用其庞大的产能,悄然重塑全球市场的价格体系。

通过大规模出口高性价比的成熟芯片,中国实际上以一己之力拉低了全球芯片的整体价格,这不仅让许多发展中国家得到了实惠,也迫使全球供应链不得不重新评估成本与效率。

同时,中国也在芯片设计的上游和封装测试的下游持续发力,构建全产业链能力。华为的麒麟芯片设计能力犹在,而比亚迪等车企也开始自研自产28纳米级别的车规级芯片,实现了成本与供应的双重自主。

这种“隐秘的崛起”,最先被产业链上游的日本人敏锐地捕捉到。

作为全球半导体设备和材料的重要供应方,日本企业清晰地看到,近年来全球对成熟芯片的需求正在爆炸式增长,尤其是在疫情后汽车等行业的“缺芯潮”中,来自中国的芯片出口量激增,不动声色地蚕食了大量国际市场份额。

国际数据公司IDC的预测也印证了这一趋势:到2025年,成熟制程芯片的需求预计将占到整个半导体市场的六成以上。

日本人猛然惊觉,中国这盘棋远不止是技术追赶,它正在深刻地搅动全球经济格局。

所以,这场芯片大战的真实面貌,远比“高端封锁”的单一叙事复杂得多。美国手握顶尖技术这张王牌,而中国则用成熟工艺的市场化规模铺设了坚实的后路。

这是一场技术制高点与产业基本盘的博弈。中国在成熟芯片领域打下的根基,并非美国一纸法案就能轻易撼动。未来的全球半导体市场,几乎注定会走向一个更多极化、更多元化的新阶段。

信息源:新浪财经 —— 《限制中国发展先进芯片,美国却突然发现成熟芯片快被中国主导了》

tb099888149

成熟占市80%以后是各国需要的,

ADC

田忌赛马