1062年,包拯去世,出殡当天发生了一件奇怪的事,原来,他临终时悄悄告诉女婿文效:“我走后,你要准备21口棺材,并从7个城门一起抬出去,”这个谜团困扰了大家900多年,直到包公墓被发掘,真相才最终揭开。

公元1062年,包拯离开了人世。

这位被百姓尊称为“包青天”的大宋名臣,出殡当天发生了一件让整个汴京城炸开锅的事情。

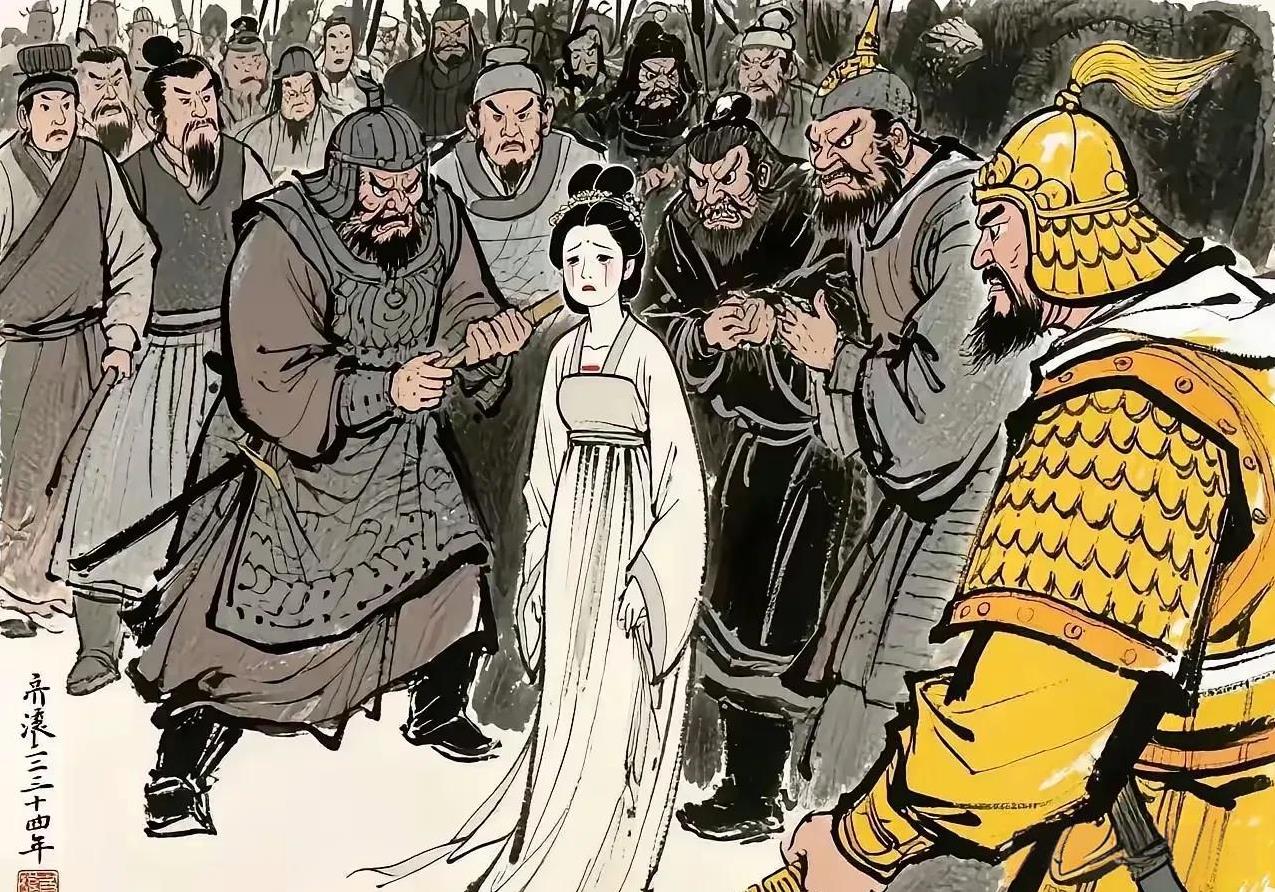

他的女婿文效,按照老丈人临终前的秘密交代,一口气准备了二十一口棺材,从七个城门同时抬了出去。

这阵势可真不小,街头巷尾挤满了披麻戴孝的老百姓,大伙儿眼巴巴看着这么多棺材抬出城,硬是猜不出包拯到底躺在哪一口里头。

这个谜团像块大石头,压在后世人心里九百多年。

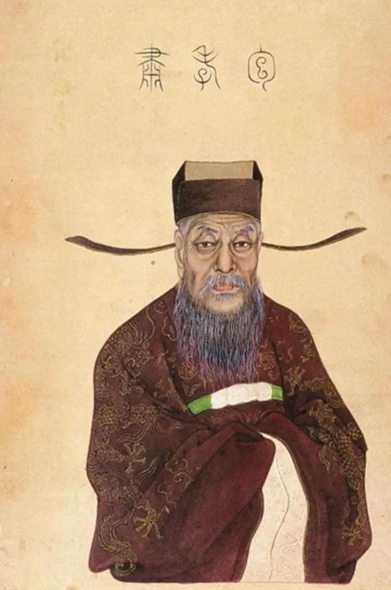

包拯,字希仁,从小就生长在读书氛围浓厚的家里。

他爹是少年成名的进士,家里讲究诗书传家。

包拯打小聪慧过人,念书用功,后来果然考上了功名,开始做官。

他这人啊,性子特别耿直,做官几十年没拐过弯,尤其是在当御史那会儿,专门管朝廷官员的纪律问题,真像块硬邦邦的铁板,眼里揉不得半点沙子。

那些仗着有权有势干坏事的贪官污吏,只要被他盯上,准没好果子吃,该弹劾的弹劾,该查办的查办。

他这副铁面无私的样子,虽然得到宋仁宗皇帝的认可,但可把不少同僚给得罪狠了。

那些被他整治过的人,表面上不敢说啥,心里头可都恨得牙痒痒,一有机会就想给他点颜色看看。

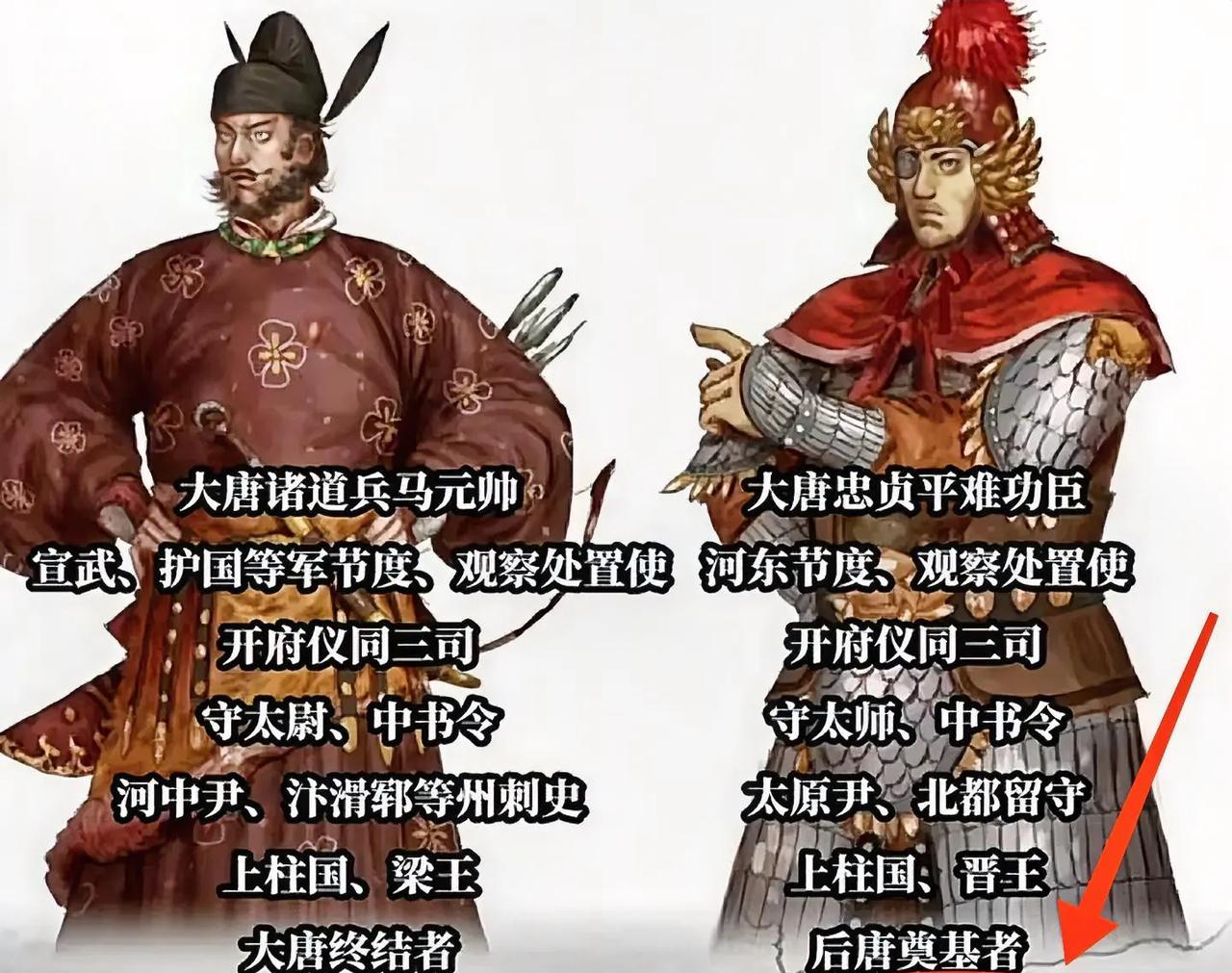

仁宗皇帝心里是向着包拯的,知道他不容易,为了护着他,特意送了他一顶长长的官帽。

皇帝还下了一道圣旨:谁胆敢碰这顶帽子,就得吃重罚!

有了皇帝这道护身符,朝堂上果然没人敢再明着欺负包拯了。

日子一年年过去,包拯年纪也大了,身体一天不如一天。

他心里清楚得很,自己这一辈子得罪的人实在太多。

万一自己走了,那些仇家不敢找活人的麻烦,跑到坟地里去折腾他的尸骨可咋办?

那不就死都睡不安稳了吗?

思来想去,包拯琢磨出一个好主意。

他把最信赖的女婿文效叫到床前,细细交代了一番:自己身后,丧事得这么这么办……

文效听完眼泪直打转,明白老丈人这是在安排后路,郑重地点头应了下来。

结果包拯一走,文效一丝不苟地照着老丈人的意思操办。

出殡那天,二十一抬棺材齐刷刷地抬出来,分七路浩浩荡荡出城,一路人山人海,百姓们都来送这位青天大老爷最后一程。

动静闹得太大,路都给堵严实了,现场只剩和尚们敲木鱼的声音。

真真假假的棺木混杂在一起,谁也没那个火眼金睛能认出来包拯到底躺在哪。

就在这片纷纷扰扰里,包拯的棺木神不知鬼不觉地被送走了,没留下一点痕迹。

这可好,给后世人留下个大难题:包大人究竟埋在哪了?

时光飞逝,转眼就到了1973年。

合肥那边传来消息,要在包公墓附近动工建工厂。

这还了得?万一挖掘机一铲子下去,把老祖宗留下的宝贝毁了可不行。

文化局赶紧派人,又叫上考古队,火急火燎地赶了过去。

到了地方一看,考古专家们都傻眼了。

好家伙,眼前大大小小、高高低低总共有二十一座坟头,怎么看怎么不像个规划好的墓地,排布得那叫一个乱。

哪一座才是真正的包拯墓?专家们愁得直叹气,大海捞针啊。

没办法,只能一个一个试,先从看着最不起眼、最小的一个坟头开始挖。

挖开一看,更让人摸不着头脑了——里面是空的!

不过这一挖,倒是挖出了点门道。

有人眼尖,发现在空墓室的一个不起眼的角落里,居然藏着一道暗门,后面连着一条黑乎乎的地道。

这发现让大伙儿精神一振,顺着地道往里摸,尽头竟然藏着一间秘密的地下墓室。

墓室正中间,放着一口用上等金丝楠木做的大棺材。

怀着紧张又期待的心情打开棺盖,里面果然静静地躺着一具遗骸,而且保存得相当好。

赶紧请专业的人进行了好几轮仔细鉴定,最终结论出来了:这正是失踪了九百多年的包拯本人!

这下真相大白了。

早在北宋那会儿,包拯原先的墓地很可能就遭到了仇家的毁坏。

他的后人为了不让祖宗受打扰,在兵荒马乱的年代里,偷偷摸摸地把他的遗骨移出来,找了个偏僻不起眼的地方重新安葬,还弄了那么多假坟头打掩护。

这一发现,总算解开了近千年的悬案。

大家这才回过味来,明白了包拯当年安排二十一口棺材出城的高明之处——真真假假,糊弄的就是那些心里憋着坏、想找他身后麻烦的小人!

真的假不了,假的真不了,包拯的智慧,不仅在世时让人敬畏,连身后事都安排得如此滴水不漏,让那些小人白白盯了九百年,硬是没辙。

如今,包拯墓得到妥善保护,成了合肥重要的历史遗迹。