1903年,梁启超与17岁的王桂荃结为夫妇,夜里,梁启超说:“我主张一夫一妻,因此慧仙是我妻子,而你只能是丫头,孩子出世也不能喊你娘!”

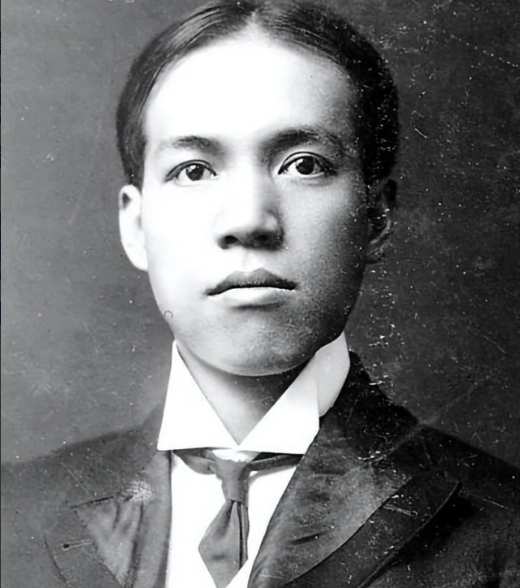

梁启超身为近代中国的思想旗手,他一生鼓吹文明开化,其中就包括“一夫一妻”。 可他自己的家族,却靠着一个“名不正言不顺”的女人,才有了“一门三院士,九子皆才俊”的辉煌...... 故事的根子,得从梁启超的夫人李蕙仙说起,早年的李蕙仙出身官宦之家,有见识,有魄力,是梁启超事业上最得力的贤内助。 她为梁家生下长女思顺、长子思成和次女思庄后,身体垮了,医生断言她无法再生育。 而在那个“不孝有三,无后为大”的年代,这意味着梁家香火的重大危机。 当时李蕙仙心里跟明镜似的,她深知丈夫和公婆的期盼,所以与其让一个不知底细的外人插足进来,搅乱家庭,不如自己找个信得过的人,所以她把目光投向了陪嫁过来的丫鬟王桂荃。 而王桂荃原名叫王来喜,是个苦命人,四川贫苦农家出身的她,年幼时不幸丧父,后来又被继母卖掉,之后又辗转四次,最后才到了李家。 她随李蕙仙嫁入梁家后,人勤快、踏实,深得全家信任,李蕙仙甚至把家里的账目都交给她管,就连梁启超也亲自教她读书写字,她学得飞快。 所以说白了,王桂荃早已不是一个普通的下人,而是这个家庭运转不可或缺的一环。 于是,在1903年的一个晚上,李蕙仙做出了那个改变所有人命运的决定:把17岁的王桂荃推入了梁启超的房中。 那一晚,梁启超对王桂荃说了一句后来被反复提起的话:“我主张一夫一妻,所以慧仙是我的妻子,你以后只能算家里人,孩子们也不能叫你娘。” 这番话,近乎无情,也充满了新派知识分子面对旧传统的矛盾,但王桂荃没有争辩,只是默默地接受了这个没有名分的安排,她或许不懂什么新思想旧思想,但她懂得报恩。 就这样,王桂荃开始了她为梁家奉献的一生,她接连生下梁思永、梁思忠、梁思达、梁思懿、梁思宁和梁思礼六个孩子,加上李蕙仙的三个,九个孩子都归她照料,而她也能一碗水端平,对所有孩子都倾注了母爱。 比如梁思成小时候顽皮,被先生告状,李蕙仙气得要动手,王桂荃总是先护住孩子,自己挨下责打,事后再温言细语地讲道理。 这份温暖,让梁思成后来坦言,感觉这位“王阿姨”比亲娘还亲。 后来戊戌变法失败,梁启超流亡日本十四年,这段日子,王桂荃成了家里的顶梁柱,她不仅把内务操持得井井有条,还硬是凭着一股韧劲学会了流利的日语,成了梁启超在外奔走的助手,让他能安心办报写文章。 可以说,梁启超在海外的思想传播事业,背后有王桂荃实实在在的功劳。 然而到了1924年,李蕙仙病逝,又过了五年后,梁启超也撒手人寰,而在临终前,梁启超拉着王桂荃的手,满是歉意与不舍,既遗憾没能给她一个名分,也担忧孩子们的未来。 但王桂荃还是坚定地向他保证,一定会把孩子们抚养成人。 后来她果然做到了,梁启超去世后,梁家经济一落千丈,王桂荃靠着给人做针线活,甚至四处借贷,硬是把梁思懿、梁思礼等几个年幼的孩子送出洋留学深造,用尽自己的全部精力,独自撑起了这个家。 谁知,这位坚韧的女性晚景凄凉,1966年,80岁的王桂荃在风暴中被下放到农村,住草屋,吃尽苦头,两年后在孤寂中病逝,当时操办她后事的,只有几个好心的村民。 王桂荃一生的付出,换来了梁家满门才俊,她养育的九个子女,个个成才。 其中梁思成是中国建筑学宗师,她亲生的梁思永开创了中国现代考古学,最小的儿子梁思礼则是著名的火箭专家。 这三人后来都当选为中国科学院院士,这份“一门三院士”的传奇,正是她用一生的辛劳浇灌出的果实。 生前无名,死后有声,梁家的后人始终没有忘记她,他们在梁启超与李蕙仙的墓旁,为王桂荃立了碑,栽下“母亲树”,后代们在公开场合尊称她为“未戴冠冕的母亲”,坦言她才是撑起整个梁氏家族的基石......

【信源】北京青年报 | 人物 梁园虽非,终是念想之地、团结网 | 梁启超的梁氏家风