1965年,毛主席批评教育制度:“现在这种教育制度,我很怀疑。从小学到大学,一共十六七年,二十多年看不见稻、粱、菽、麦、黍、稷,看不见工人怎样做工,看不见农民怎样种田,看不见商品是怎样交换的,身体也搞坏了,真是害死人”

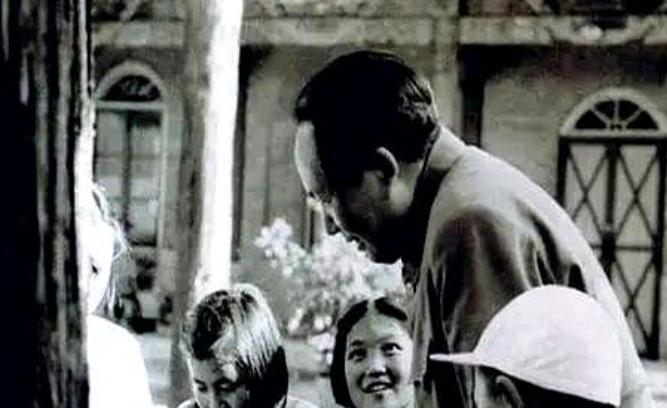

毛主席的成长过程,其实就反映了旧中国教育的局限。他小时候的私塾教育,重背诵不重理解,让他后来总批评那种死读书的模式。 去长沙求学时,他接触到梁启超、孙中山的改革思想,觉得教育得服务国家救亡。北京大学那半年,虽然只是助理员,但他听课、读书,学到马克思主义,明白教育不能只教书本,得教人怎么改变社会。 回湖南后,他办《湘江评论》,组织马克思主义研究会,推动工人农民运动。这些经历让他相信,教育要结合实际劳动,否则就培养不出真正有用的人。 1920年代在井冈山,他推行识字班、夜校,让红军战士边打仗边学习。延安时期,建立抗日军政大学,强调理论联系实际,学员们学完就去前线实践。 1949年后,新中国教育体系快速建立,扫盲运动让识字率大涨,从1949年的20%到1964年的60%以上。 但主席看到,学校还是继承旧制,重分数轻实践,城市学生不了解农村,农村孩子也渐离土地。他觉得这不利于社会主义建设,总在会议上提,教育得改革,让学生多接触工人农民。这 样的观点,不是一时兴起,而是他一辈子对教育的思考积累。到1965年,他七十二岁了,还在杭州会议上直言不讳,批评学制太长,学生脱离生产生活。这段人生轨迹,告诉我们,领袖的批评往往源于个人经历和国家现实的碰撞。 1965年那次批评,发生在12月21日的杭州会议上,毛主席针对教育制度直戳痛点。他说,从小学到大学,十六七年甚至二十多年,学生们根本接触不到基本生产知识。 像稻、粱、菽、麦、黍、稷这些粮食作物,他们只在书上见过名字,没亲眼看过长啥样,怎么种怎么收。工人做工的过程,工厂里的机器运转、零件装配,他们一无所知。 农民种田的劳作,翻土、播种、浇水、除草、收获,这些日常活计,学生们也没机会参与。商品交换的经济活动,市场上的买卖、讨价还价,他们更是不懂,只停留在抽象概念上。 身体健康也受影响,长年坐教室,缺少锻炼,导致体质下降。毛主席认为,这种教育模式害人,因为它把人培养成脱离群众的书呆子,无法适应社会主义建设需要。 当时中国教育确实存在这些问题,新中国成立后,虽然普及了义务教育,学校数量从1949年的34万所增加到1965年的160万所,学生从2600万到1亿多,但课程设置偏理论,实践环节少。 城市化进程让学生远离农村,工业发展也没让学校跟上步伐。毛主席的批评,源于他对现实的观察,他觉得教育必须根植人民生活,否则就是无本之木。 这番话一出,教育界开始反思,怎么让学校多安排劳动实践,怎么缩短学时平衡理论和实际。这些观点,提醒我们教育不能光追求分数,得教人怎么生活和工作。