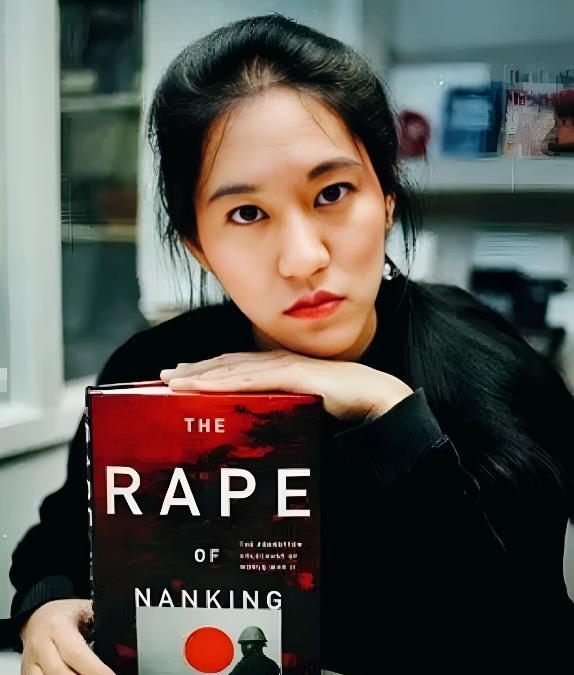

2024年11月叶嘉莹去世,享年100岁,这位忍受了长达57年家暴的老人,却在95岁时将自己积攒的3658万元全部捐给了南开大学令人肃然起敬。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨!感谢您的强烈支持! 2024年11月24日下午,天津的天空飘着初冬的薄雾,南开大学马蹄湖畔的迦陵学舍静得出奇。 百岁老人叶嘉莹在这里合上双眼,她的一生像一首戛然而止的长诗,却在无数人心里留下绵延不绝的回响。 消息传出时,马蹄湖的残荷还挂着霜,有人想起她曾说过的“莲实有心应不死”,这位用百年光阴守护诗词星火的先生,终究把自己活成了古典文学里最倔强的意象。 她走的那天,社交媒体上突然涌出许多手抄诗词的照片,有人晒出泛黄的课堂笔记,上面工整记录着她讲解杜甫《秋兴八首》时颤抖的笔迹。 有人在深夜录下吟诵《哭女诗》的音频,背景里能听见压抑的啜泣,这些碎片拼凑出一个超越时空的课堂,老师已经离去,但那些平仄起伏的声调仍在人间流转。 迦陵学舍外的石阶上,每天都有新鲜的花束,花瓣间夹着写满诗句的纸条,最常出现的是她晚年那句“书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂”。 这些自发的悼念像一场无声的接力,人们用她最珍视的诗词语言,完成最后一次师生对话。 在官方发布的遗像里,她穿着素色旗袍,银发梳得一丝不苟,嘴角含着若有似无的笑意,这温柔表象下藏着常人难以想象的磨难,少女时代亲历北平沦陷,新婚不久丈夫入狱,中年时独女车祸身亡。 纪录片《掬水月在手》中有个令人心碎的细节,晚年提起家暴57年的丈夫,她只是轻轻摇头:“我不恨他,他也很可怜。” 这种近乎神性的宽容,或许源于诗词赋予她的救赎,当现实世界风雨如晦,她总能在“细雨鱼儿出,微风燕子斜”的意境里找到栖身之所。 有学生回忆,先生讲课到动情处,会突然用入声字短促地念一句“林花谢了春红”,那一刻,千年前的亡国之痛与个人际遇的悲凉,在教室里凝成实体。 她捐赠3568万元给南开大学的决定曾让舆论哗然,这笔相当于毕生积蓄的巨款,源自变卖北京祖宅、天津房产和数十年海外讲学的稿酬。 更令人震撼的是捐款时机,95岁的她当时仍住在南开园简陋的教师公寓,衣柜里最贵的衣服不超过三百元。 基金成立那天,她坐着轮椅出席仪式,镜头捕捉到她反复摩挲写着“迦陵基金”的铜牌,像抚摸一个刚出生的婴儿。 后来人们才懂,这并非心血来潮的善举,而是她“诗教”理念的终极实践,早在1979年首次回国教书时,她就发现年轻人与古典诗词之间横亘着深渊:“他们进不去,找不到一扇门。” 此后四十年,她往返太平洋两岸数十次,用“吟诵教学法”在当代年轻人与千年诗心之间架起桥梁,那些捐出的钱财,不过是另一种形式的“吟诵”,让经济杠杆成为新的接力棒,确保诗香不绝。 告别仪式上最动人的场景,是每位吊唁者都将莲子放入她身侧,这些用紫绸包裹的种子,暗合她晚年诗作“莲华凋处孕莲蓬”的隐喻。 现场有位特殊来宾,13岁因背诵5000首诗词被南开破格录取的张元昕,如今已是哈佛大学博士生。 她跪在灵前轻声背诵《诗经·蒹葭》,声音颤抖得如同秋苇上的露珠,这个细节揭示叶嘉莹最伟大的成就,不是皇皇十八卷著作,不是加拿大皇家学会院士头衔,而是让诗词教育变成可触摸的生命体验。 那些曾在她课堂流泪的年轻人,后来有人成为中学教师,把“弱德之美”写进教案;有人从事人工智能研究,用算法分析唐诗声律。 甚至远在甘肃牧区的孩子,通过“好诗漂流”活动收到过她亲笔批改的读诗笔记。 天津殡仪馆的紫菊白百合凋谢后,南开大学图书馆公布了她生前批注的《杜甫秋兴八首集说》,泛黄书页上密密麻麻的朱笔小楷,有几处被水渍晕开又干涸的痕迹。 管理员说那是1996年批注时落下的泪,当时她刚经历乳腺癌手术,趴在病床上完成了最后三章的校订。 这种以生命注解诗词的执着,或许能解释为何她的离世引发超越学术圈的震动,在这个崇尚即时满足的时代,她示范了一种古老的生存智慧,用审美超越苦难,将个人悲欢淬炼成文明的火种。 如今翻阅她1974年回国时写下的《祖国行长歌》,那句“欣见中华果自强”的欣喜依然灼热。 半个世纪后,当外卖小哥在等单时打开她的诗词课音频,当乡村教师用她的吟诵法教孩子念《静夜思》,当迦陵基金支持的学子在敦煌石窟考证边塞诗,这些画面或许才是她期待的“天孙织锦”。 那个总说自己“没有大志”的老人,其实完成了最恢弘的志业,让断裂的文明基因重新接续,让钢筋水泥的都市里生长出《楚辞》的香草。 有人说她像提着灯笼的守夜人,其实她早已把自己变成灯笼,燃烧百年,只为照见更多人心里那片“星垂平野阔”的浩瀚。 (信息来源:新华网---叶嘉莹将全部财产捐赠给南开大学 设立“迦陵基金”)