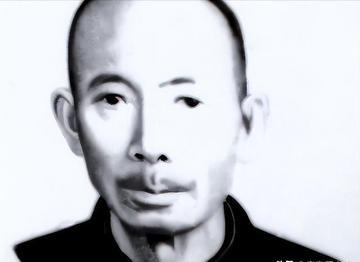

1976年,一位老农参观了战争博物馆,趁周围没有人的时候,他把手朝着文物伸了过去,刚要摸,一名员工拦住了他,狠狠训斥了他一顿,老农哭着说:这是我用命背回来的,为什么不给我摸啊! 谢宝金这个人,1898年出生在江西于都县岭背镇谢屋村,那地方穷得叮当响,他从小就没沾过书本的边。七岁开始给人放牛砍柴,十二岁下田干农活,十八岁靠挑担做买卖混日子。1932年,他在铁山垅钨矿当矿工,身高快一米九,力气大得能扛百斤重物。那时候毛泽民找上他,问他愿不愿参加红军,他二话不说就答应了,进了中革军委总参情报部,当了战士,主要管一台手摇发电机,那东西重68公斤,用来给发报机供电。 在情报部,谢宝金跟队友一起维护设备,确保它随时能用。1934年十月,红军要转移,领导告诉他这机器是部队的耳朵和眼睛,丢了就打不了胜仗。他保证会护好它。长征一启动,中革军委就派128人加强连护送这台发电机和一台发报机,因为通信设备太少。前头有堵截,后头有追兵,天上有飞机扔炸弹,队友一个接一个倒下,到后来只剩谢宝金、段九长和钟起汉三人扛着责任。 过湘江那段,敌机不停扫射,战士们牺牲不少,谢宝金他们硬是把机器护住,没让它出事。进草地,地势泥泞,背着重物走不了远,他就砍竹子绑成排子,把机器放上去,自己在前头拉绳拽,一步步挪过去。翻雪山时,路窄陡,多人抬不了,他就让队友把机器搁他肩上,他一个人扛着爬上去。凭着这份劲头,到延安时,发电机一点没坏。 长征结束,谢宝金没留在部队要官,1952年复员回于都老家,安排在供销社收购部干活,一直做到76岁退休。那工作又脏又累,他每天站十几个小时,收物资、整理、加工、翻晒,全包了。别人说他傻,牙都掉了还干这个,他笑笑说为人民利益乐意。年过六十,他还跑几里路到江边搬货,不管买卖多小,都认真接待,就算小孩卖个铜板两个铜钱,他也用小秤称准结算。别人问一分钱生意值不值,他说群众利益没大小之分。 新中国成立后,日子好转了点,但他还是那么节俭,单位里废纸破布不扔,污水里掉根针也捡起来用。节日他主动值班,老伴抱怨他不顾家,他解释公家是大家,自家是小家,先顾大后顾小。1966年,老伴儿子病久了,四个孙子要上学,家穷得紧,大家劝他向组织报告求帮,他不肯,说国家还不富裕,不能伸手,得自力更生。 1976年,谢宝金退休了,身体出问题,由侄子谢林贵陪去北京看病。看完病,他们去中国人民革命军事博物馆转转。他一眼认出那台手摇发电机,铁架锈迹斑斑,箱体军绿色剥落,手摇柄磨得光亮。他激动伸出手想摸,工作人员上前拦住,严厉制止。他哭了,解释这是自己从于都背到延安的机器,像亲人一样。工作人员坚持规矩,没让摸。 这事让谢宝金的经历传开,原来他就是长征里背发电机的那个战士。博物馆确认了机器的来历,他的故事也得到认可。但他没再纠缠,就那么离开了。回想他的一生,从穷小子到红军战士,再到普通职工,从没要过特殊待遇。长征那会儿,128人护机器,到头只剩三人,他没抱怨一句。过草地拽竹排,翻雪山一人扛,全凭一股子实干精神。 说到底,谢宝金这种人接地气,就跟咱们身边的老实巴交农民似的,不爱吹牛,不求回报。加入红军前,他在矿上挖钨矿,一天下来累得腰酸背痛,却从不偷懒。长征路上,队友牺牲,他接过担子,继续往前。复员后,供销社那活儿琐碎,他干得有板有眼,从不挑肥拣瘦。节俭到家,废物利用那是常态。家里穷,他不伸手,自食其力,这份骨气现在想想,还真值得学。