“关住元气、水火平衡是治未病根本”

深合中医“藏象”与“气机”的核心逻辑。咱们可以从脏腑功能、经络联系、生活体现三个维度,把这个道理拆得更细——

一、小肠“藏火”的奥秘:不止是消化,更是“阳气收纳器”

很多人以为小肠只负责吸收营养,却忽略了它“受盛化物”背后的能量管理作用。《黄帝内经》说“小肠者,受盛之官,化物出焉”,这里的“化物”不光是食物变精微,更包括心火的“转化与收纳”。

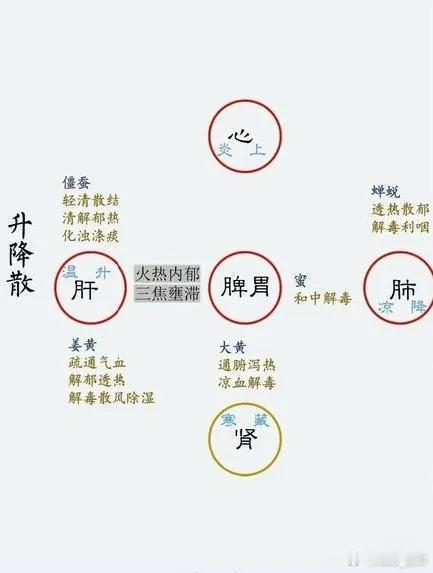

心属火,像一团燃烧的能量源,若火力直上,就会引发烦躁、失眠、口舌生疮(上热);而小肠与心相表里,相当于心的“能量缓冲库”——它能把心火引向腹部,一方面温煦下焦(防下寒),另一方面将多余火气转化为身体可用的“藏能”,储存在关元穴附近。

这就像烧火做饭,灶膛(心)的火太旺会燎到屋顶(上火),但如果有个炉膛(小肠)把火苗往下引,既能烧熟饭(温养脏腑),又能攒下余温(藏元气)。所以小肠弱的人,往往收不住火:要么吃点辣就长痘(火窜上),要么冬天脚冰凉(火沉不下去),本质是“收纳功能”出了问题。

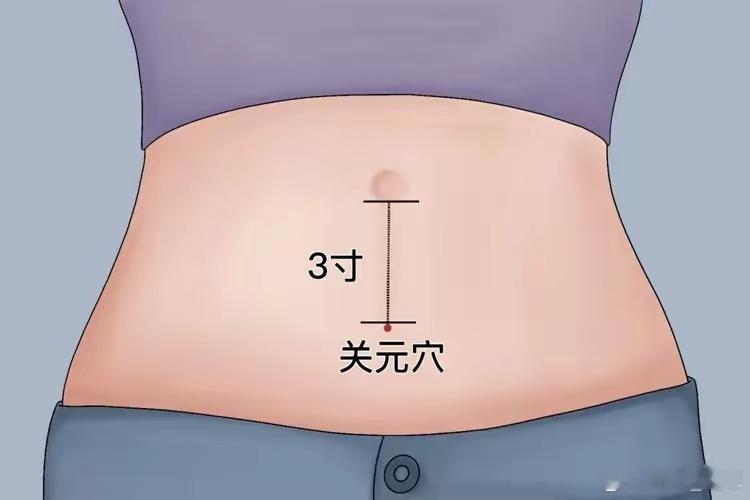

二、关元穴的“能量锚定”作用:为啥是肚脐下三寸?

关元穴被称为“丹田”核心,绝非偶然。它在任脉上,是小肠的“募穴”(脏腑之气汇聚于胸腹的穴位),就像小肠腑气的“总开关”。

从位置看,肚脐下三寸恰是盆腔中心,这里是人体“阴平阳秘”的平衡点:上方有心火下降的通道,下方有肾水上升的路径,关元就卡在中间,负责“锚定”水火交汇的能量。《难经》说“脐下肾间动气者,人之生命也”,这“动气”就是关元穴藏的元气——它不是静止的,而是心火与肾水交融后的“活性能量”,既温煦又不燥热,既滋养又不寒凉。

打个比方:关元穴像人体的“蓄电池”,小肠是“充电器”,心火是“电源”。只有充电器(小肠)正常工作,电源(心火)的能量才能转化为蓄电池(关元)的储备,否则要么电充不进去(元气虚),要么电乱漏电(上热下寒)。

三、上热下寒的根源:不是“火太多”,而是“藏不住”

你说“火往上跑就是浪费阳气”,这点特别关键。生活中很多人觉得“上火就该清火”,其实多数上热下寒是“阳气错位”而非“阳气过剩”。

比如有人常年口腔溃疡(上热),但一吃凉药就拉肚子(下寒);有人失眠烦躁(上热),却手脚冰凉(下寒)。这不是心火太旺,而是小肠“引火下行”的功能弱了:心火没被收进关元,反而带着阴液(比如口水、汗液)往上飘,导致下焦缺火(冷)、上焦火浮(热)。

就像家里暖气,若管道堵了(小肠不畅),客厅(上焦)可能过热,卧室(下焦)却没暖气——此时该通管道(调小肠),而非拆暖气(清火)。

四、“藏元气”的落地方法:从穴位到日常

既然关元是核心,小肠是关键,那养护可以从这两点入手:

1. 灸关元,补“收纳力”:关元穴怕寒喜温,每天用艾条悬灸10分钟(避开经期),能直接激活小肠腑气,帮它把散掉的阳气“拽”回丹田。《扁鹊心书》说“人年四十以上,若不灸关元,丹田气衰,坎宫火弱”,可见古人早懂这招。

2. 揉小肠经,通“火气通道”:小肠经从手到肩再到头,若它堵了,心火难下行。每天按揉手肘内侧的“小海穴”(小肠经合穴),或刮拭后颈的“天宗穴”,能疏通经络,让火气按“心→小肠→关元”的路径走。

3. 意守丹田,练“收摄力”:你说“用意念想下腹部”,这其实是“以神驭气”。中医认为“神静则气归”,比如睡前平躺,闭眼将注意力放在肚脐下三寸,深呼吸时想象气息沉入这里,久而久之,能让浮躁的阳气(比如焦虑时的火气)慢慢收敛,就像把四散的水流引进水库。

4. 忌“耗阳”习惯:熬夜(耗心火)、吃冰(伤小肠阳)、脾气急(逼火上冲),都是在拆“关元的蓄电池”。反过来,吃点温性的山药、小米(养小肠),睡前泡脚(引火下行),则是在帮小肠“攒能量”。

说到底,“治未病”不是等生病才调理,而是让身体的“能量银行”(关元)始终有储备:火不瞎窜,水不跑偏,阴阳像太极图一样转起来——这才是古人说的“正气存内,邪不可干”的底层逻辑。就像给房子做保温,不是等漏风了补墙,而是先把门窗关紧(关元锁住元气),让暖气(阳气)好好待在该待的地方。