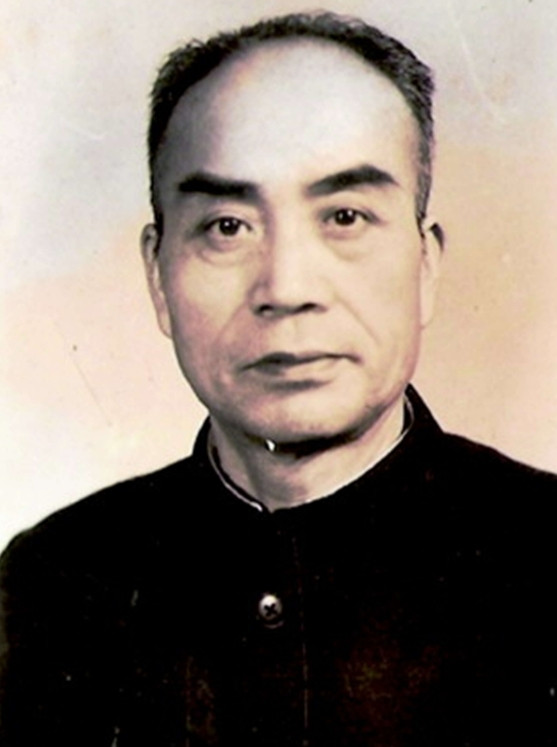

1935年,红军过大凉山,刘伯承致信川军许剑霜:“让个路!” 谁知,许剑霜回信却说:“助兄北行! 1935年,那年气候特别干燥,尘土飞扬。中央红军玩了一手漂亮的“声东击西”,硬是从命悬一线的金沙江闯了过来,对面就是四川的大凉山。这可不是什么旅游胜地,山高谷深,彝族同胞世代居住于此,地形复杂得像迷宫。更要命的是,川军军阀刘文辉早就布下了天罗地网,等着红军往里钻。 当时红军的处境,说白了,就是前有堵截,后有追兵,每走一步都是在刀尖上跳舞。中央把开路的重任交给了红军总参谋长刘伯承。为啥是他?因为刘伯承是四川人,袍哥出身,在川军里当过名将,人脉广,面子大。让他去打头阵,意思很明显:能动嘴的,就尽量别动手。 先遣队一路到了德昌,探子回报,驻守在这里的是川康边防军第16旅。旅长,就是许剑霜。 刘伯承一听这名字,心里就有底了。这许剑霜,可不是外人。他早年从四川讲武堂毕业,第一个岗位就是在刘伯承手下当兵。后来刘伯承在泸州搞起义,许剑霜也是参与者之一。按辈分,许剑霜得管刘伯承叫一声“老大哥”。 有了这层关系,事情就好办多了。刘伯承立马提笔写信,信写得特别有水平,没有长篇大论的革命道理,而是开门见山,像跟自家兄弟唠嗑:“许兄,咱们是老相识了,红军只是借道北上,大家井水不犯河水,给兄弟让个路。当然,你要是实在为难,非要打,咱们奉陪到底。” 这封信,既是叙旧,也是摊牌,更是把选择权直接甩到了许剑霜脸上。 一边是自己的顶头上司,是饭碗,是身家性命;另一边是曾经敬重的老大哥,是过去的袍泽情谊。许剑霜收到信后,把自己关在屋里,据说一整晚都没合眼。他心里那笔账,估计翻来覆去算了一宿。帮红军,就是背叛,这在军阀部队里是掉脑袋的大罪。可不帮,真跟刘伯承打起来,且不说打不打得过,光是这份旧情,就让他下不去手。 第二天,他提笔回信,信上只有四个字:“助兄北行!” 这四个字,分量千钧。它不仅仅是“让路”,更是“帮助”。紧接着,许剑霜开始了他的“表演”。他命令部队朝着红军要经过的方向,叮叮当当地放了一夜空枪,又是打枪又是呐喊,搞得像真打起来了一样,然后上报“红军主力凶猛,我部奋勇抵抗后,被迫让其绕道通过”。而另一边,红军主力在他的“掩护”下,毫发无损地从他防区的缝隙里穿了过去。 纸里包不住火。很快,许剑霜“通红”的风声就传到了上头。在川军内部会议上,刘文辉的几个堂兄弟当场发难,指着许剑霜的鼻子骂他吃里扒外。那场面,估计空气都凝固了。许剑霜要是稍微露点怯,当场就可能被拿下。 这时候,他表现出了超高的情商和冷静。他面不改色地解释,说川军装备差、弹药少,跟红军硬碰硬是拿鸡蛋碰石头。他这么做,是为了“保存实力”,是曲线救国。这理由,半真半假,却也说到了川军军阀们的心坎里——谁都不想为了帮老蒋卖命,把自己的本钱拼光。加上他的顶头上司兼老同学刘元璋在一旁打圆场,这事才算勉强糊弄过去。 然而,一波未平,一波又起。 红军主力过去了,但在冕宁地区留下了一批伤员。当地的另一个川军将领邓秀廷,是个心狠手辣的角色,正准备对这些伤员下毒手。许剑霜得到消息,连夜赶过去。他冲进邓秀廷的指挥部,直接质问他:“杀了这些手无寸铁的伤兵有啥用?万一红军主力杀个回马枪,你邓秀廷能挡得住?” 这话戳中了邓秀廷的软肋。他虽然跋扈,但也怕死。最终,在许剑霜的软硬兼施下,几百名红军伤员的命被保了下来,还得到了秘密的医治。 这件事,让许剑霜在川军内部彻底成了异类。他虽然保住了红军,但也断送了自己的前程。不久,刘文辉一纸调令,把他送到峨眉山军官训练团去“学习”,实际上就是架空了兵权。许剑霜心知肚明,干脆打了个报告,说老母病重,要回家尽孝。就这样,他以一种体面的方式,退出了军界。 之后的几十年里,许剑霜的名字几乎消失在公众视野中。1989年,组织经过详细调查,才正式恢复了他的党籍,追认他为革命烈士。他的故事,才像尘封的档案被打开,慢慢为人所知。 他算英雄吗?当然算。在那个血雨腥风的年代,他冒着杀头的风险,为红军打开了一条生路,拯救了数百人的生命。但他又是那么“不完美”。他的选择里,有对旧日情谊的坚守,有对时局的精准判断,可能也掺杂着一些自保的“小聪明”。他没有振臂高呼革命口号,也没有毅然决然地投奔红军,而是在自己的位置上,用一种最“经济”、风险相对可控的方式,做了正确的事。