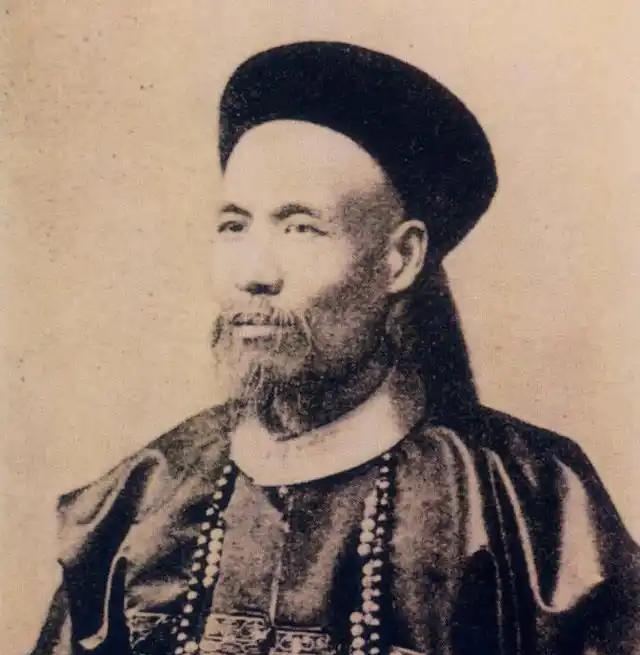

清道光年间,陕甘总督杨遇春新得了一个绝色美女。由于连日忙于军务,还没来得及同床共寝,美人突然患了一种奇怪的病。 西北的天高地远,边情复杂。官场与军营都紧绷着一根弦。 陕甘总督杨遇春,这个从川西崇州走出来的汉子,早已被战火和军令磨出了铁骨。 他打过白莲教,剿过川楚匪患,横跨千里平息张格尔叛乱。收复南疆四城的战报传到京城时,道光皇帝亲笔下旨,封他入紫光阁,谥号“忠武”。 这是军功最重的封赏,也是边将一生的顶点。 可就在这声望如日中天的年月,一桩突如其来的私事,却在他的官署里暗暗发酵。 那年春末,关中回暖。杨遇春回到西安,按惯例接受地方士绅的觐见与进献。 有人送来一匹河州战马,有人呈上西宁金银器。 还有一位府中幕僚的远亲,悄悄带来一个姿色惊人的年轻女子。 眉眼如画,肌肤胜雪,举手投足间带着江南水乡的柔情。 送人的理由说得冠冕堂皇——“慰劳大人戎马多年,稍解辛劳”。 杨遇春虽年逾花甲,但精力尚盛。只是连日军务缠身,调兵遣将,批复奏折,根本没时间与这位新来的女子多言几句。 女子被安置在后宅偏院,衣食起居无不精致。 院内静得出奇,偶尔只有风吹海棠落花的声音。 杨遇春忙到深夜,常常灯下批文到手酸,连见她一面都成了奢侈。 院外的侍女倒是时常传来她的笑声,到了六月初,这笑声突然消失了。 最先发现异样的是贴身婢女。 原本每日晨起梳妆的女子,开始整日卧床,面色惨白,呼吸急促,连水也不肯多饮。 请来的府医号脉,先是怀疑是风寒,开了温补药汤。 数日不见好转,反而出现高热与昏睡。 接着换了城中医馆的老郎中,望闻问切后摇头称怪,说脉象浮沉不定,仿佛有外邪作祟。 这消息传到前厅时,杨遇春正在会同参将商议兰州兵备。 闻言眉头紧锁,战场上的敌人看得见,官场里的对手摸得着,可宅院里的怪病却让他摸不着头脑。 他派人连夜寻访善治疑难杂症的回族医师,又从甘州请来懂蒙医药的熟人。 几日后,这些人都聚在偏院,翻看用过的药方,切换针灸与草药,依旧不见起色。 杨遇春的性子向来刚猛,遇事雷厉风行。 如今却陷入了无力感。 前厅堆着边防的急报,后宅却有生命垂危的美人。 更让人疑惑的是,侍女偶然提起,病发前一日,女子曾收到一封陌生来信。 拆开后便神色慌乱,晚饭几乎未动。 那封信早已不知所踪,院中谁也说不清它的来历。 他开始怀疑,这病并非单纯的疾患,而是与人心、人事有关。 于是暗中吩咐心腹去查女子的出身与过去。 很快探子从江南带回消息——她原是苏州一户殷实人家的女儿,家道中落后被贩至西北,在酒楼中以歌舞为生。 后来辗转到甘州,被一位幕僚看中,送入杨府。 这个过程里,她与一位江南商人有过交往,商人去年在河西失踪,至今未有下落。 线索像被风吹散的纸片,勉强拼合后,背后却浮出一层薄薄的杀机。 杨遇春不愿轻易下结论。 但他明白,江湖与官场的边界很模糊,有些仇怨会绕过千里,在不经意间伸进你的生活。 病情拖到七月,女子的身体每况愈下。 府中上下人心惶惶,有人劝请道士作法,有人建议送往寺庙清修。 杨遇春权衡再三,选择了最稳妥的办法——将她移往西安城外的温泉别院,请当地名医长期调治。 几日奔波后,别院传来微弱的转机,她的热度渐退,脉象渐稳。 但体力虚弱,短期难以康复。 这场变故,让杨遇春意识到,边疆的烽烟固然紧要,身边的风雨同样不能忽视。 边关需要防御的,不止是外敌,还有那些无形的暗箭。 女子的病究竟因何而起,信上的内容究竟牵扯到什么人,他最终没有再深究。 军务迫在眉睫,他只能把心中未解的谜团暂时封存。 关中的夏夜依旧闷热,西北的局势依旧紧张。 杨遇春翻看地图,指尖在陕甘交界处停了很久。 窗外的院落已无当初的花香与笑声,只有更深的沉默在蔓延。 他重新提笔批复军情,仿佛一切未曾发生。 但内心那根弦,已经被悄悄拨动过。 参考资料: 《清史稿·卷三百七十·列传一百五十七》