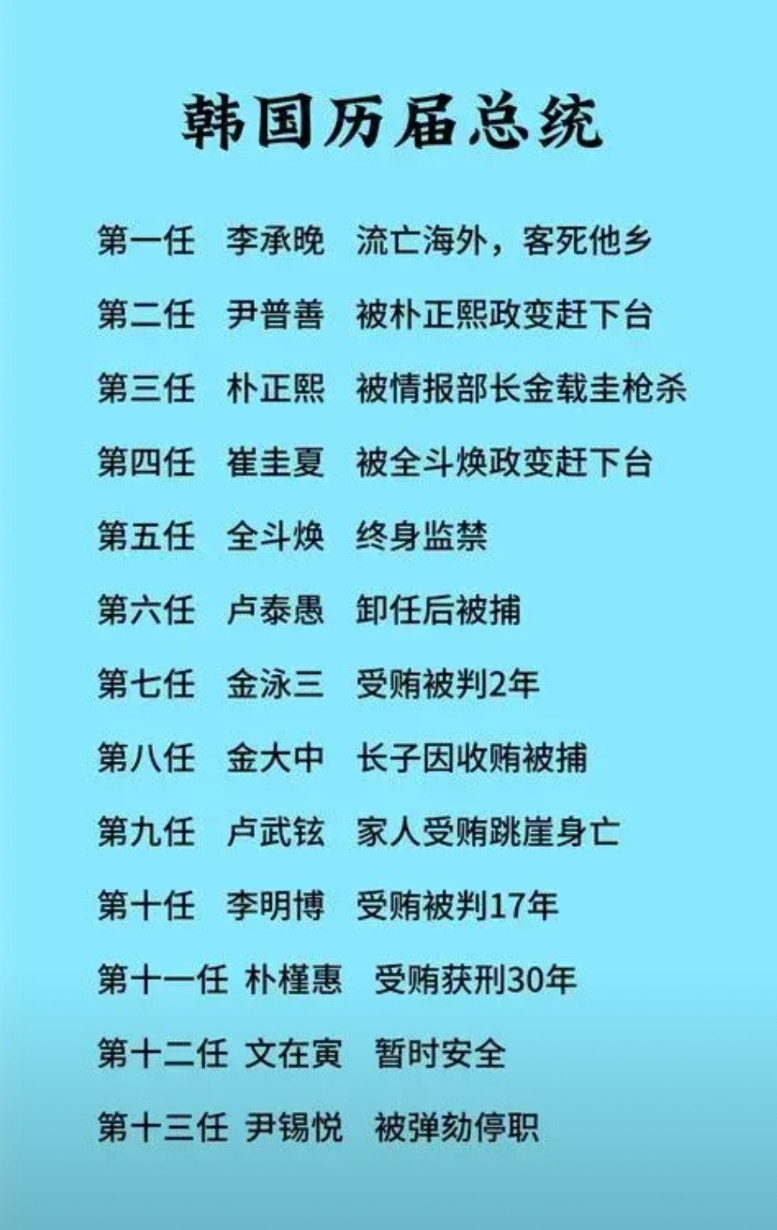

外媒8月24日报道:“韩国总统李在明将不出席9月3日在北京举行的中国抗战胜利阅兵式,但将在星期天(8月24日)派遣特使团访华,此次访问将与他上任后首次赴日本和美国的访问时间重叠。” 作为东北亚地区的关键国家,韩国始终面临着"安全靠美国、经济靠中国"的结构性矛盾,李在明政府上台后的首次重大外交动作,就将这种矛盾展现得淋漓尽致。 李在明选择将日本作为就任后的首访地,这是自1965年韩日邦建交"以来的首次,背后有着复杂的战略考量。在会谈后发表的联合公报中,韩日双方同意在安全领域加强战略沟通,并推动在氢能、人工智能等领域的合作。 然而这份公报却刻意回避了历史问题,引发韩国国内民众的强烈不满。韩国"正义记忆联盟"直言,这次会谈是"历史的正义被所谓'实用外交'的说辞所掩盖"。 李在明在飞往美国的专机上回应此事时坦言,他预想到会受到批评,但即使遭到反对也将继续推进与日本的合作。这种表态凸显了韩国在安全议题上对日本的妥协,而这种妥协很大程度上是为了迎合美国构建"印太战略"的需要。 紧接着对美国的访问,更是将韩国对美依赖的一面展现无遗。据李在明透露,此次与特朗普的会谈将涵盖安保、国防预算和关税问题等关键议题。此前韩美已达成协议,韩国将向美国投资3500亿美元,采购价值1000亿美元的液化天然气等能源产品,而美方则将包括汽车在内的韩国输美产品关税税率降低至15%。 这种"投资换市场"的交易,本质上是韩国在经济上对美国的让利,以换取在安全领域的庇护。但即便是这样的妥协,也未能完全满足美方的要求,李在明承认美国方面对驻韩美军的灵活性等提出了要求,而这是"我们很难同意的问题"。这种讨价还价的过程,充分体现了韩国在同盟关系中的被动地位。 就在李在明穿梭于美日之间的同时,派遣特使团访华的安排同样意味深长。这个由国会前议长朴炳锡、资深"中国通"议员以及已故前总统卢泰愚之子卢载宪组成的特使团,肩负着传递李在明亲笔信的重要使命,信中不仅纪念中韩建交33周年,还正式邀请中国领导人出席10月底在韩国庆州举行的亚太经济合作组织领导人非正式会议。 选择卢泰愚之子随行,显然是为了唤起双方对建交初心的记忆,33年前正是卢泰愚政府作出了建交的重大战略决断,打破了东北亚的冷战坚冰。这种安排既体现了韩方对中韩关系的重视,也暗含了对当前关系现状的反思。 韩国之所以在亲赴美日之后仍要急切派遣特使访华,经济利益的考量是关键因素。中国是韩国最大的贸易伙伴,今年上半年两国双边贸易总额约达1279亿美元。尽管同比有所减少,但两国在贸易结构和投资需求上的互补性依然很强。 特别是在中韩签署自由贸易协定10周年的背景下,韩国食品、化妆品等行业正加速重新布局中国市场,期待通过调整战略来实现业绩突破。这种经济上的深度绑定,使得韩国无法承受与中国关系恶化的代价,这也是李在明政府不敢在对华政策上走得过远的重要原因。 然而韩国的外交困境远不止于此。就在李在明展开美日之行、特使团准备访华的敏感时刻,朝鲜于8月23日试射了两种新型防空导弹,朝鲜劳动党总书记金正恩亲自参观了试射活动。 朝方明确表示,这些新型导弹具备优越的快速反应作战能力,适合消灭各种空中目标。这一事件无疑给半岛局势增添了新的紧张因素,也使得韩国的安全处境更加复杂。 在这种情况下,韩国既需要依靠美日同盟来应对安全威胁,又不得不寻求中国在半岛问题上的合作与协调,这种双重需求进一步加剧了其外交政策的摇摆性。 国内政治压力也是李在明政府必须应对的挑战。尹锡悦政府时期,韩国外交政策明显转向,导致中韩关系陷入低谷,这一教训让李在明不敢轻易在对华关系上采取强硬立场。 但与此同时,韩国国内的亲美势力和保守派不断对所谓"亲中"倾向进行指责,这种舆论环境使得李在明必须在外交表态上小心翼翼。先访美日、后派特使访华的安排,正是为了在这种复杂的国内政治生态中寻求平衡,避免因外交政策偏向而引发国内政治危机。 从更广阔的国际格局来看,韩国的外交困境折射出中小国家在大国博弈中的无奈处境。随着中美战略竞争的加剧,许多国家都面临着选边站的压力,而韩国由于其特殊的地理位置和经济结构,这种压力尤为明显。 李在明政府提出的"以国家利益为中心的务实外交",本质上是希望在大国之间寻找生存空间,既不想得罪美国这个安全盟友,又不愿失去中国这个重要的经济伙伴。但在当前的国际环境下,这种左右逢源的策略越来越难以维系,韩国不得不在不同领域做出妥协和让步。 特使团访华的另一个重要背景是中韩关系出现的改善契机。继中国允许韩国公民免签入境后,韩国政府也宣布对中国团体游客实行免签入境政策,这种民间交流的恢复为两国关系注入了新的活力。