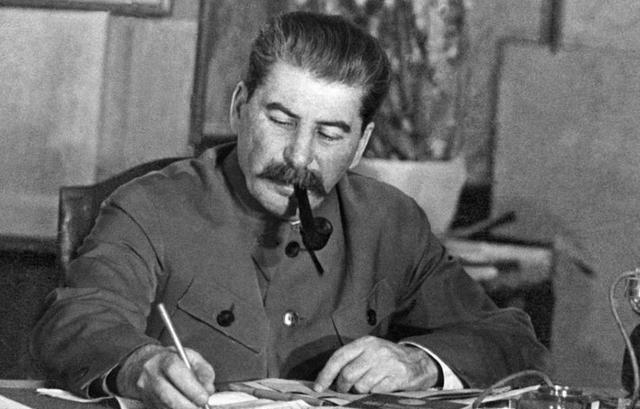

研究日军侵华,发现日军和德军最不同的一点就是,德军是干坏事的职业军人,他们杀人是执行命令,而日军不一样,他们的暴行里带着一种近乎野蛮的狂欢感! 在对第二次世界大战的深入研究中,一个令人震惊而深刻的对比渐渐浮出水面:纳粹德国与日本帝国军队,同样在战争中犯下滔天罪行,却展现出两种截然不同的暴行模式。 德国的杀戮冷峻、系统化,像一台高效运转的国家机器。而日本的暴行,却往往显得毫无节制甚至“兴高采烈”,带着一种扭曲的快感和狂欢的意味。 这种差异并非细枝末节,而是揭示了一种根本性的文化和心理断层。在奥斯维辛集中营,死亡是被规划好的。人们被编号、分流、登记,然后被推进毒气室,流程井然有序,毫无情感。 这正是纳粹暴行的本质——冷酷、制度化、“去人性化”。参与者往往是受过高等教育的医生、工程师、文职官员,他们用技术语言掩盖罪恶,用文件和命令构建道德防火墙。 正如以色列对纳粹战犯艾希曼的审判中所揭示的那样,他不是一个变态杀人狂,而是一个循规蹈矩的官僚,他的“恶”,正是汉娜·阿伦特所说的“平庸之恶”。 德国的杀戮,是在“最终解决方案”这个名词下悄无声息地推进的。即便在苏联东线战场上,德军的暴行也往往披着“反游击战”或“战场清剿”的外皮,至少在表面上还有一个“功能性”的借口。 他们杀人,不是为了取乐,不是为了发泄,而是因为“命令如此”。而日军,则是另一番景象。 南京大屠杀中最令人发指的,不仅仅是死亡人数的庞大,而是那种难以想象的残忍方式和施暴者的兴奋状态。“百人斩”比赛,这种将杀人作为竞技游戏的行径,已经完全超出了战争的范畴。 屠杀、强奸、焚烧,全都在公开进行,甚至拍照留念。这不是执行命令,这是残忍的集体狂欢。日军的暴行,不带冷静,而是带着一种几乎仪式化的发泄。 在东南亚战场上,从菲律宾巴丹死亡行军,到新加坡大肃清,暴行中的肆意、羞辱、折磨,似乎成了一种“军人文化”的一部分。 日本军队的等级制度极端严苛,新兵往往长期遭受老兵的凌辱,而这种压抑最终在侵略战争中被转化成对平民的极端暴力。有人或许会问:这是一种偶然现象吗?或者只是个别士兵的失控行为? 答案是否定的。这种暴行模式的背后,是整个军国主义教育体系的系统塑造,是对“武士道”的彻底扭曲。 在日本近代社会中,“耻感文化”将军人塑造成必须绝对服从、绝对忠诚的工具,而一旦这种忠诚转化为对敌人的残忍,就变成了毫无道德底线的“勇武表现”。 更危险的是,这种暴行模式不只是军队内部的问题。在日本战后社会中,对历史的反思远远不够。 靖国神社的参拜、教科书中对侵华战争的模糊说辞、政界对“慰安妇”问题的否认,这些都在不断模糊历史的真相。而与之形成对比的,是德国对纳粹历史的深刻反省。 德国不仅通过纽伦堡审判对战犯进行了追责,还在教育体系中系统性地揭露纳粹罪行,推动“克服过去”(Vergangenheitsbewältigung)的社会共识。 在这一点上,日本的“历史认识问题”不仅伤害了战争受害国的民族记忆,也损害了自身的国际信誉。一个国家是否有勇气面对自己的过去,决定了它是否能真正赢得世界的尊重。 仔细审视这两种暴行,有一个关键差异:德军的杀戮是“职业化的恶”,是冰冷制度下的道德真空;而日军的暴行,是“狂欢化的恶”,是一种被集团心理和文化扭曲所裹挟的野蛮施虐。 两者皆是人性的深渊,但其表现路径却大不相同。这并不是为了比较谁更“恶”,而是为了理解极端体制和意识形态如何将人类引向道德的底线。 当杀人的行为被“命令”赋予合法性,被“文化”裹上荣耀的外衣,个体的良知就会崩塌。无论是德军的冷血执行,还是日军的嗜血狂欢,其背后都是制度、文化、意识形态共同作用的结果。 今天的世界,仍然不乏战争与暴力,仍然存在把人群“非人化”的舆论机制。 回望那段历史,不是为了停留在愤怒与悲痛,而是为了警惕:任何一个文明社会,都不能低估制度失控和集体狂热的危险。 理解“制度化的恶”容易,但理解“狂欢式的恶”更为重要,因为后者往往更难被及时察觉,更容易被情绪裹挟,更难在战后被清算。 而历史告诉我们,一旦暴行变成“娱乐”,人类文明的底线便会彻底塌陷。