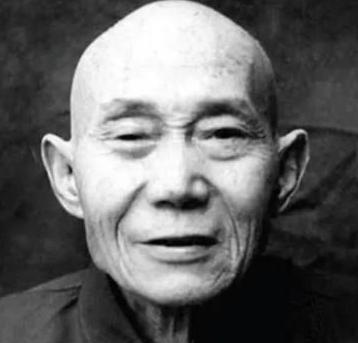

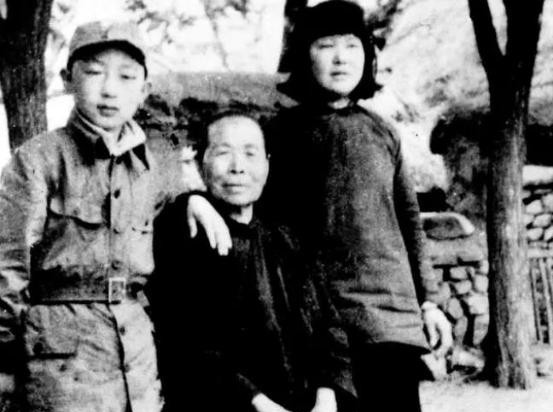

1941年,1000多名日伪军包围渊子崖村,可渊子崖村的312名村民却不想束手就擒,便和日军打了一场惊天动地的家园保卫战。 1940年春天,那时候,八路军山东纵队的一支队伍进了村,跟乡亲们唠嗑,说的是抗日救国的道理。渊子崖的村民们,骨子里就有股不服输的劲儿。村长林凡义,一个才19岁的后生,敢想敢干,带着大伙儿成立了自卫队。大家有枪的出枪,有力的出力,很快就凑了几十条土枪、九门土炮。不光有武器,他们还绕着村子,用黏土夯起了五米高、一米多厚的围墙,上面留着垛口、枪眼,像模像样地搞起了“军事防御”。 这道墙,很快就派上了用场。1941年冬天,附近据点的伪军队长梁化轩,带着一百多号人来村里要粮要钱。这帮二鬼子,放在平时都是乡里乡亲,现在却帮着外人欺负自家人。林凡义当场就火了,指着鼻子把他们骂了回去:“不交一粒粮,不出一分钱!”梁化轩碰了一鼻子灰,回去就添油加醋地向日本人告状。 日本人早就看这个“刺头村”不顺眼了。1941年12月19日,天刚蒙蒙亮,一千多名日伪军,带着四门山炮,黑压压地把渊子崖村围了个水泄不通。一场实力悬殊的恶战,一触即发。 面对数倍于己的敌人和冰冷的炮口,说不害怕是假的。但全村三百多口人,没有一个想过投降。林凡义站出来对大伙说:“是跪着生,还是站着死?”村民们的回应是震天的呐喊:“跟他们拼了!” 战斗打响,日军的炮弹像雨点一样砸在村墙上,很快就把东北角的围墙炸开一个大缺口。村民们没有退缩,男人扛着土枪、大刀、长矛往前冲,女人和孩子就在后面送水送饭、搬石头堵缺口。林端午,一个年轻的小伙子,抡起家里的铡刀就冲了上去,一刀砍翻一个鬼子,自己却倒在了血泊中。他的父亲林九宣看到儿子牺牲,眼睛都红了,抄起武器为子报仇,最终也壮烈牺牲。 这场战斗,打得是真正的巷战、肉搏战。村民们把家里的门板、桌椅都搬出来当掩体,菜刀、锄头、铁锹都成了杀敌的武器。一位姓林的大娘,硬是用烧火的铁叉,叉死了两个冲进院子的鬼子兵。整整一天,喊杀声、枪炮声响彻云霄。渊子崖村的男女老少,用最原始的武器,和最决绝的勇气,死死拖住了敌人的进攻步伐。 直到傍晚,八路军的援军赶到,内外夹击,才终于打退了这伙日伪军。战斗结束了,渊子崖村付出了惨痛的代价,全村147人牺牲,几乎家家戴孝。但他们也创造了奇迹,歼敌121人,让侵略者见识了中国农民保家卫国的血性。 这场战斗,后来被延安的《解放日报》报道,盛赞渊子崖村为“中华抗日第一村”,毛泽东也称赞其为“村自卫战的典范”。 时间一晃80多年过去了,当年的硝烟早已散尽。我们现在聊起这段历史,不再只是为了记住仇恨,更是为了传承那份精神。就在前不久,东北师范大学的一个毕业生董昕来,给我讲了他太姥爷的故事。他的太姥爷王兴国,就是从渊子崖村走出来的老兵。 王兴国当年20岁,亲身经历了那场保卫战,后来跟着八路军走南闯北,参加了无数次战斗。董昕来说,太姥爷总跟他们念叨:“我不是什么英雄,只是国难当头,一个普通士兵该做的事。”老人家离休后,每天雷打不动地看新闻,关心国家大事,还时常教育家里的晚辈,要听党的话,要为国家做贡献。 这就是一种传承,从渊子崖村三百多位普通村民身上,到王兴国老英雄的一生,再到董昕来这样的00后年轻人,那股子保家卫国、不屈不挠的精神,就像血脉一样,一代代传下来了。 如今的中国,早已不是那个任人欺凌的年代。我们有了强大的国防,繁荣的经济。我们聊起2025年这个时间点,马上就是抗日战争胜利80周年了。抚今追昔,我们更应该明白,今天的和平来之不易。渊子崖村的故事,就像一面镜子,照出了我们这个民族的脊梁有多硬。 它告诉我们,一个民族真正的力量,不在于船坚炮利,而在于每一个普通人心中那份对家园的爱和守护的决心。当外敌入侵,每一个看似柔弱的个体,都能爆发出惊人的能量。 现在去渊子崖村,还能看到那座高高的烈士纪念塔。塔下的土地,早已种上了辣椒和丝瓜,一片岁月静好。但只要你站在那里,听村里的老人讲起当年的故事,那段烽火岁月仿佛就在眼前。那不是小说,不是电影,是一群最朴实的中国人,用生命和鲜血写下的史诗。