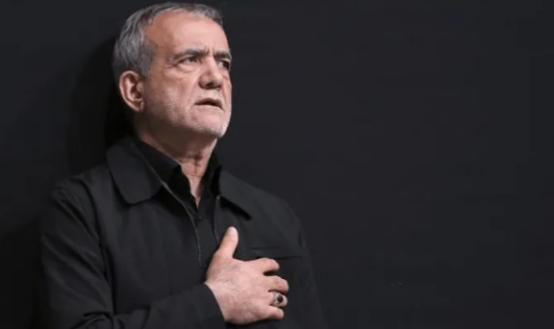

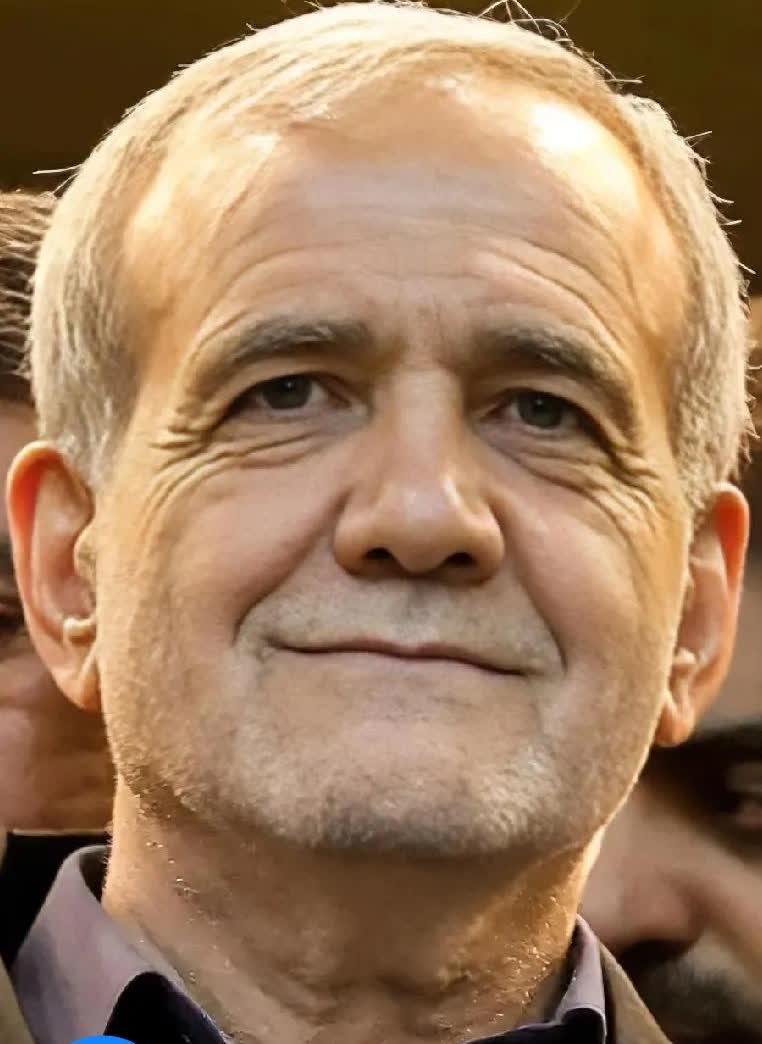

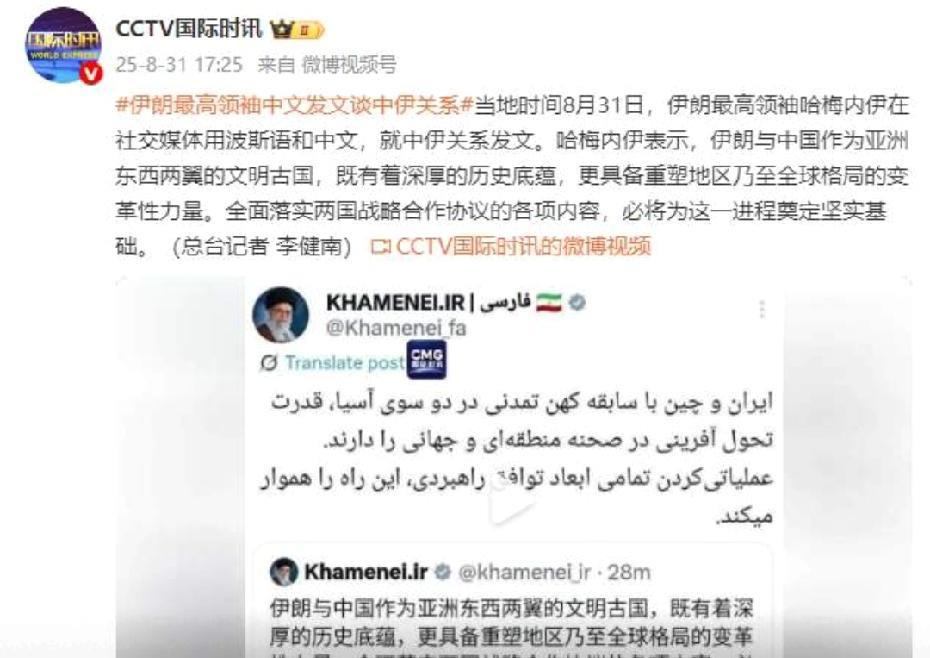

伊朗总统迟到后,哈梅内伊发中文谈中伊关系,伊朗内部裂痕加大? 31日晚间,上合峰会招待晚宴开幕后,伊朗总统佩泽希齐扬的专机才姗姗来迟,落地天津。这也让佩泽希齐扬错过了这顿由中方主持的晚宴,以及晚宴前的全家福大合影。 更让人意外的是,据称来自佩泽希齐扬外交团队的消息源竟然轻描淡写地表示,他们早就计划好迟到,还坚称那些开场的合影和晚宴不过是“不重要且没有意义的活动”。 就在这场外交失礼引发议论的同一天,伊朗最高领袖哈梅内伊在社交媒体上发布了一则特殊的声明。不同于以往的波斯语单语种发布,这次他特意用中文和波斯语两种语言同时发声,专门谈及中伊关系。 声明中,哈梅内伊强调伊朗与中国作为亚洲东西两翼的文明古国,不仅有着深厚的历史底蕴,更具备重塑地区乃至全球格局的变革性力量,还明确提出要全面落实两国战略合作协议的各项内容。这则中文声明的发布时机耐人寻味,恰好卡在总统团队对外释放轻慢态度之后,形成了一种微妙的外交信号对冲。 熟悉伊朗政治生态的人都清楚,这种高层表态的差异背后往往藏着更深层的权力博弈。伊朗的政治体制中,最高领袖掌握着包括外交在内的核心权力,而总统更多负责行政事务的执行,这种架构决定了外交政策的最终话语权始终牢牢掌握在哈梅内伊手中。 佩泽希齐扬作为去年刚当选的总统,其团队突然放出对多边外交活动的轻视言论,很难不被解读为内部路线分歧的暴露。 要知道,这届上合峰会被官方称为“成立以来规模最大的一届”,20多位外国领导人和10位国际组织负责人齐聚海河之滨,中方为筹备此次峰会投入了大量精力,晚宴和合影作为多边外交中展示团结的重要环节,在国际交往中向来被视为必不可少的礼仪程序。 哈梅内伊选择用中文发声更非偶然。中伊两国在2016年就建立了全面战略伙伴关系,2023年伊朗正式成为上合组织成员国后,与中国的合作更是进入快车道。 仅在2025年上半年,中国驻伊朗大使就密集会见了包括伊朗外长、议长、副外长在内的多位高层官员,从政治互信到经济合作,双方互动频繁且深入。 7月底,中国大使还在伊朗媒体发表署名文章,强调“深化合作、促进和平是中伊全面战略伙伴关系的核心要义”。这些持续升温的合作态势,与哈梅内伊声明中“全面落实战略合作协议”的表述形成了清晰的呼应,也反衬出总统团队那句“没有意义”的评价显得格外突兀。 伊朗国内的保守派与改革派之争早已不是秘密,这种斗争常常通过外交姿态的差异表现出来。保守派更强调意识形态纯度,对外倾向于展现强硬立场,而改革派则更注重务实合作,希望通过多边外交缓解国际制裁压力。 佩泽希齐扬政府上台后,虽然表面延续着对中友好的基调,但此次团队的失言或许暴露了其内部存在的路线摇摆——既想借助中国力量缓解经济困境,又难以摆脱国内派系斗争的牵制。 要知道,伊朗当前的经济状况并不乐观,长期制裁导致的财政紧张让政府面临巨大民生压力,这种国内困境往往会投射到外交决策中,形成矛盾的对外姿态。 哈梅内伊的中文声明实际上起到了及时纠偏的作用。作为伊朗的最高决策者,他亲自下场定调中伊关系,既是对中方的尊重,也是对国内可能出现的外交路线偏差的警示。这 种高层直接介入外交表态的情况,在伊朗并不常见,通常只发生在涉及核心利益或出现路线争议的时刻。声明中特别强调的“重塑地区乃至全球格局的变革性力量”,不仅是对中伊关系的定位,更像是在向外界传递伊朗外交的战略连贯性,与总统团队的临时失言形成鲜明对比。 国际观察家们很快注意到这种内部信号的不一致。有分析指出,伊朗的政治体制决定了任何外交决策都必须经过最高领袖的最终认可,总统团队的轻率言论很可能未经充分协调,这背后反映的是不同派系在外交策略上的分歧。 事实上,类似的情况在伊朗并非首次出现,前总统内贾德时期就曾因频繁发表争议性言论与最高领袖的外交基调产生张力,最终导致外交执行效率大打折扣。如今佩泽希齐扬团队的言论,难免让人联想到历史上的这些裂痕。 更值得注意的是,佩泽希齐扬此次访华的行程本就承载着重要使命。除了出席上合峰会,他还计划前往北京参加中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动,这一系列安排原本是中伊深化战略协作的重要契机。 但迟到事件和随后的争议言论,无疑给这次重要访问蒙上了阴影。哈梅内伊的中文声明在此时发布,相当于以最高权威背书的方式挽救可能受损的中伊关系,这种“高层补位”的操作,恰恰说明伊朗内部在如何处理对华关系上存在不同声音。