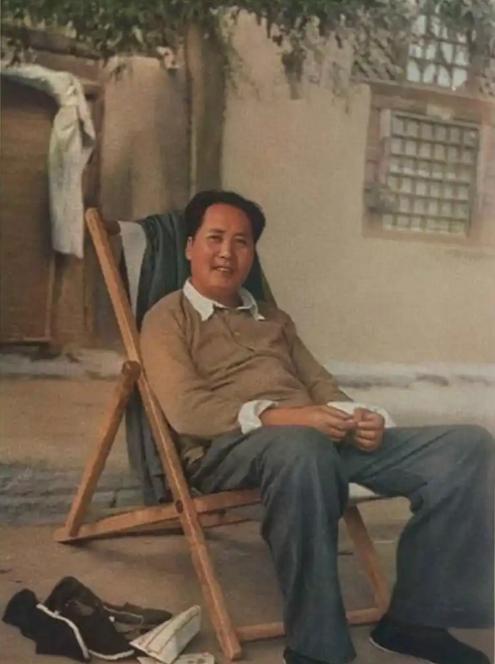

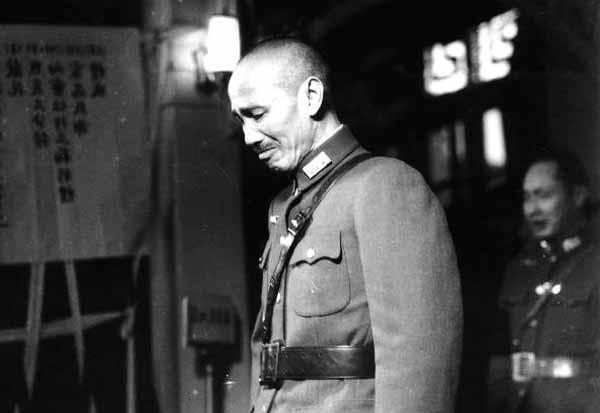

七七事变后,中国要不要与日本开战?当年陈诚与何应钦有过一次争论,非常精彩。 这两人不仅是战略主张的分歧,更牵扯到个人恩怨、派系斗争以及对中国抗战路径的截然不同的理解。 何应钦作为军政部长,资历老且长期把持军政系统,他的立场较为保守,更倾向于通过外交斡旋和有限军事行动来应对日本侵略。 这种态度与其说是因为亲日,不如说是基于对中日实力对比的悲观评估。国民党政权在抗战前确实面临巨大困难:钢产量仅4万吨,年财政收入只有11亿元法币,相当于日本的八分之一。 何应钦担心一旦全面开战,中国可能迅速崩溃。因此他在庐山会议前后,主张谨慎行事,避免给日军扩大侵略的借口。 陈诚则代表了少壮派的强硬立场。这位被蒋介石悉心栽培的“二号人物”虽然资历较浅,但深知蒋介石内心不愿再对日妥协。 陈诚认为日本虽强,但其侵略行为已经激化了与美英苏的矛盾,中国只要坚持持久战,必能将日本拖入战争泥潭。 他特别强调“如果日本策动华北五省独立,中国即使准备不充分,也要和日本打一场全面战争”。这种思想与毛主席后来提出的《论持久战》有异曲同工之妙,都看到了日本难以承受长期战争消耗的弱点。 两人的争论还夹杂着深厚的个人恩怨。1927年蒋介石下野时,何应钦曾与桂系联手逼宫,此事让蒋介石始终对何应钦心存芥蒂。 而陈诚则抓住一切机会向蒋介石表忠心,比如1930年中原大战时期,他公然枪决了何应钦的亲信刘天铎,还放话:“莫说是何部长的亲信,就是何部长的亲儿子,我也照杀不误。”这种强硬姿态深得蒋介石赏识。 卢沟桥事变后,争论达到了白热化程度。蒋介石在7月17日发表庐山谈话,表示“再没有妥协的机会,如果放弃尺寸土地与主权,便是中华民族的千古罪人”,这实际上支持了陈诚等人的主战派立场。 然而何应钦并未轻易放弃自己的主张,他利用其军政部长的职位,在军队调动、物资分配等方面继续施加影响。 1937年8月召开的国民政府军事会议上,周总理、朱德等中共代表提出的“运动战与游击战相配合”的建议,实际上与陈诚的主张有相通之处。 这进一步加剧了何应钦与陈诚之间的矛盾,因为何应钦一向反对与共产党合作抗日。 抗战全面爆发后,两人的争斗从战略层面延伸到了具体战役指挥。1940年6月,日军猛攻重庆门户宜昌,陈诚临危受命却无济于事,宜昌最终失守。 何应钦立即发难,提出处理陈诚的两个办法:要么放弃政治兼职专任军事,要么放弃军事专任政治。 蒋介石无法袒护,陈诚只好辞去政治部职务,离开后方去往前线。这一幕堪称何应钦与陈诚二十多年争斗的一个缩影。 纵观陈诚与何应钦的争论,表面上是战略分歧,实则反映了国民党内不同派系的权力斗争。 何应钦代表的是保守的旧军阀势力,注重保存实力和维护既得利益;陈诚则代表新兴的少壮派军官,主张以更积极的姿态应对外敌入侵。 蒋介石巧妙地利用这两派之间的平衡来巩固自己的权力,时而支持主战派以展示抗战决心,时而倚重主和派来维持与日本的谈判渠道。 陈诚与何应钦的争论也折射出近代中国的一个核心问题:在强敌环伺的国际环境中,一个积贫积弱的国家应该如何维护自身利益?是通过妥协退让来争取发展时间,还是通过强硬抵抗来激发民族意识? 从后来历史发展看,正是全面抗战激发了中华民族的空前团结,改变了中国“一盘散沙”的国际形象,赢得了世界爱好和平人民的尊敬。