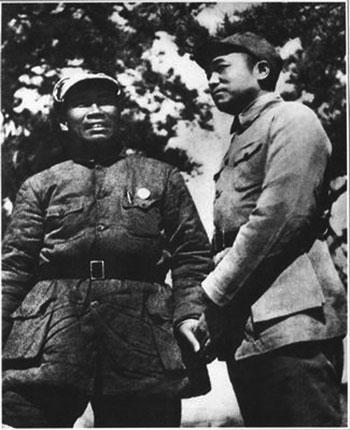

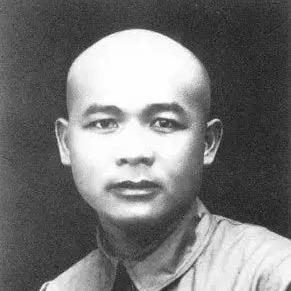

1927年,几个土匪踹开大门,指着朱老总就问:“你是谁!朱德去哪了?”朱老总不慌不忙,随手一指道:“我就是个伙夫,朱德在那边。” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1927年深秋,湘粤边界的山路上,朱德带着50多个战士正往汝城赶路。暴雨把山路冲得泥泞不堪,每走一步鞋子都陷进泥里,拔出来时还得用手扶着才不至于把鞋留在泥坑里。 这趟路朱德必须走,南昌起义失败后,队伍只剩下800多人,弹药匮乏,给养困难。老战友范石生此时手握重兵,如果能争取到他的支持,这支革命火种就有了活路。 陈毅劝他别去,说山里有土匪头子何其朗,手下有好几百号人,专门打劫过路的队伍。朱德摆摆手说,再危险也得去,不然这800多号兄弟怎么办。 走了整整一天,天黑时队伍到了个荒村。村子静得诡异,没有灯火,没有人声,连狗叫都听不见。朱德绕着村子走了一圈,发现村边有个祠堂,还有几间空房子。 他把战士们分散安置,自己住进祠堂,又在村外选了个空地作为紧急集合点。安排妥当后,他特意叮嘱哨兵要提高警惕,这地方太安静了,不对劲。 后半夜,枪声突然响起。朱德从行军床上一跃而起,外面已经乱成一团。土匪来了,而且人数不少,把祠堂团团围住。 跑是跑不掉了,朱德眼光一扫,看见旁边有个厨房。他三步并作两步冲进去,抓起灶台上的围裙就往身上系。刚系好,土匪就开始砸门。 土匪头目端着枪冲进来,枪口顶在他脑门上:“你谁?朱德在哪?”朱德揉了揉眼睛,装出刚睡醒的样子:“我就是个伙夫头,朱德?那大官儿早走了,往村东头去了。” 土匪上下打量他——脸上黑乎乎的,胡子拉碴,哪有半分传闻里“朱德”的威风?头目骂了句脏话,挥挥手:“搜!” 土匪们一听,立刻蜂拥而入,谁也没心思理会这个看起来邋遢的伙夫。朱德趁乱从后窗跳出去,直奔事先约定的集合点。 战士们听到枪声就开始撤离,陆续到了集合点。清点人数,少了4个人。朱德二话不说,带着队伍又往村里摸。 走到半路,3个战士气喘吁吁地跑来。他们说黄志忠为了掩护大家撤退,中弹牺牲了。朱德握紧拳头,眼中闪过怒火。 这次遇险只是朱德革命生涯中的一个小插曲,在那个白色恐怖的年代,国民党军队在前面追,土匪在后面堵,革命者每天都在生死边缘行走。 其实那条破烂的围裙,那身褴褛的军装,那双用布条缠着的草鞋,本就是当时行军的真实写照。朱德不需要刻意伪装,因为他本来就和战士们同甘共苦。 土匪头目没认出朱德,不是因为朱德演技有多高明,而是他们想象中的“朱老总”应该是威风凛凛、前呼后拥的大官。他们做梦也想不到,这个传说中的朱德会穿得比普通士兵还破烂。 这种朴素作风后来成了红军的传统。官兵一致,同吃同住,这不是口号,而是实实在在的行动。正因为如此,部队才有了强大的凝聚力。 那个为朱德牺牲的黄志忠,只是个普通战士。但在朱德心里,每个战士的生命都是宝贵的。第二天继续赶路前,朱德特意带队给黄志忠立了个简单的墓碑。 到了汝城,朱德成功说服范石生给予支持,部队得到了急需的弹药和给养。这800多人的队伍保存下来,后来成为井冈山革命根据地的骨干力量。 多年后有人问朱德,当时怕不怕。朱德说,怕有什么用,该来的总会来,关键是脑子要清醒,腿脚要利索。 在敌强我弱的环境下,革命者必须学会随机应变。今天装伙夫,明天扮商人,后天可能还要当农民。这不是怯懦,而是为了保存实力,等待时机。 朱德的这次历险,只是无数革命者艰难求生的一个缩影。正是这种不屈不挠的精神,让星星之火最终燎原。 信源:朱德急中生智扮"伙夫" 普通穿着成功脱险 ——人民网