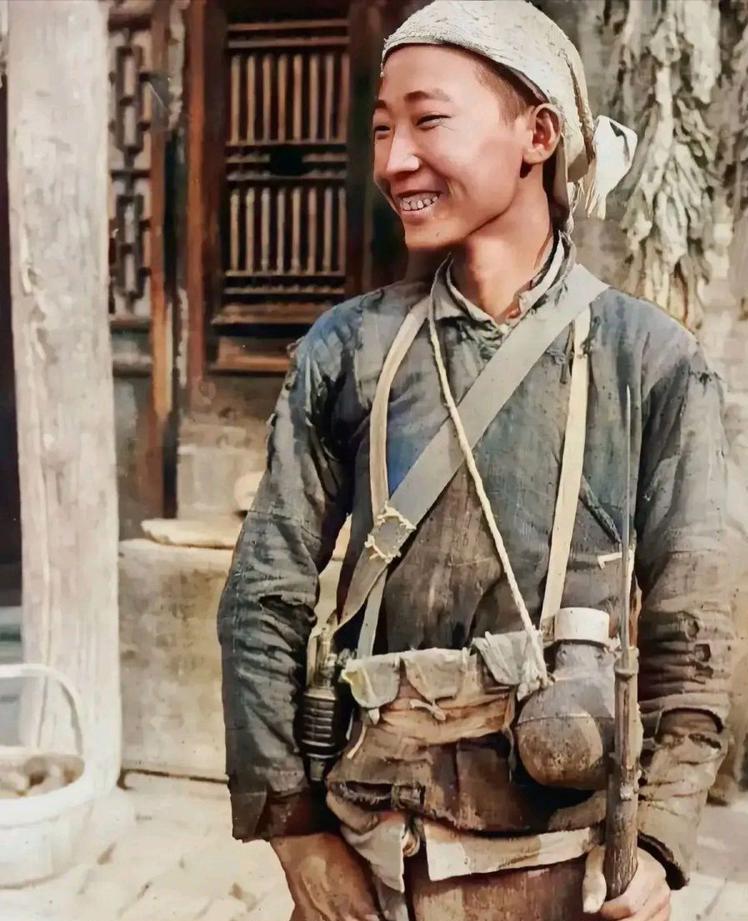

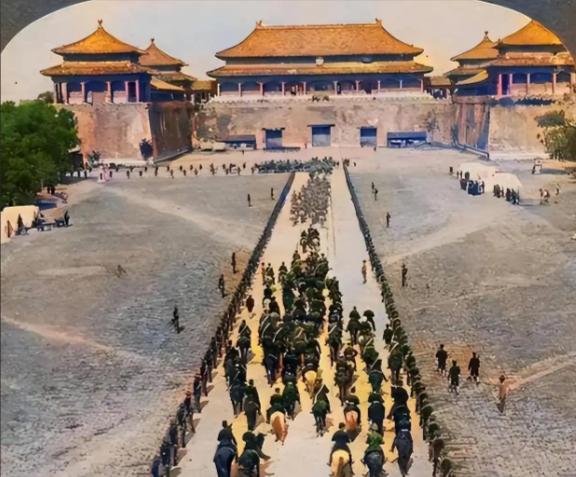

1949年9月,有人在苏门答腊的丛林里发现了一具中国男子的尸体。经过辨认后,确认此人正是“以笔为枪”的爱国文人…郁达夫。 当这具腐烂的尸骨被确认为郁达夫时,南洋华侨与国内文坛一片震动。法医从残存的骨骼痕迹推断,他就义前曾遭受酷刑,或许十个指甲都被生生拔去; 后来日本战犯的供词更是揭开真相——因郁达夫掌握太多日军在苏门答腊的战争罪行,即便日本已宣布投降14天,仍被秘密诱杀抛尸。 这位一生以文字为武器的文人,最终用生命为民族大义画上了句号,而他留在世间的,不仅是《沉沦》这样的文学经典,更有乱世中知识分子的铮铮风骨。 1942年新加坡沦陷后,他流亡至苏门答腊,化名“赵廉”开了家酒厂,表面上是为生计奔波,实则是为掩护抗日志士。 彼时日军在当地搜捕华侨与反抗者,郁达夫利用自己精通日语的优势,被迫担任日本宪兵队翻译,却在虎口中巧妙周旋:他故意错译关键信息,让被捕的华侨免于重刑; 偷偷传递日军搜捕计划,帮助数十人成功转移;甚至用酒厂的资金资助流亡的抗日组织。 有一次,日军怀疑一名华侨藏有抗日传单,郁达夫冒着暴露风险,以“翻译误差”为由,硬是将其从宪兵队保释出来。那时的他,早已将个人安危抛之脑后,只想着“能多救一个是一个”。 这份勇气,早在1931年的杭州就已显露锋芒。那年春寒未散,郁达夫在酒馆与友人饮酒时,听闻左联五位青年作家被秘密枪决的消息,满座皆惊,唯有他将酒杯狠狠摔在地上。 特务的监视如同阴影笼罩文人圈,可他却抓起毛笔,蘸满浓墨在酒馆白墙上写下《咏鲁仲连》。“不是尊前爱惜身,佯狂难免假成真”,是他对自己不愿明哲保身的直白剖白; “劫数东南天作孽,鸡鸣风雨海扬尘”,则直接将矛头指向制造白色恐怖的当权者。朋友劝他“会杀头的”,他却嘶吼着“让他们来!看是枪子快,还是我的笔快!” 后来,他还特意跑到严子陵钓台,将这首诗刻在悬崖上,字字铿锵,惊得江上渔夫以为是“义士显灵”。 鲁迅听闻后拍案叫好:“如今的中国,就需要这样敢说真话的‘疯子’!”而军统头子戴笠则下令“此人留不得”,可郁达夫依旧我行我素,用文字继续抨击黑暗。 世人多知郁达夫的文学才华,却少有人懂他诗句里的自我挣扎。“曾因酒醉鞭名马”中的“名马”,是他那让日本同学自愧不如的才华。 21岁写出中国现代文学第一部白话短篇小说集《沉沦》,开创了抒情小说的先河,鲁迅称他为“新文学的扛鼎之人”。 可他却恨这份才华曾让自己沉溺:早年为躲避追捕东躲西藏,为爱情荒废过呐喊的笔,所以“鞭名马”是他对自己的警醒,是狠狠抽在脸上的耳光。 “生怕情多累美人”更藏着他的血泪,为追求王映霞,他写遍情书、发表求爱诗,却抛弃了苦等七年的发妻孙荃,可这段爱情最终以背叛与公开攻讦收场,让他尝尽心碎滋味。 这份挣扎,让他的文字更具烟火气,也让他的勇气更显真实——他不是完美的圣人,却是敢直面自己、更敢直面黑暗的战士。 抗战爆发后,郁达夫的选择从未犹豫。他辗转东南前线,写下一篇篇揭露日寇罪行、鼓舞士气的文章; 远赴新加坡后,担任《星洲日报》编辑与文化界抗日联合会主席,成了南洋华侨的精神支柱,他的文章被传抄传阅,成了前线将士的“精神弹药”。 有人劝他“文人何必亲赴险境”,他却回答“国家都要亡了,文人怎能躲在书斋里?”这份担当,最终让他付出了生命,却也让他的名字永远与民族大义绑定。 如今,苏门答腊的丛林早已恢复平静,富春江的流水依旧奔腾,郁达夫的尸骨虽未归乡,但他的精神却永远留在了这片他曾守护的土地上。 课本里他的文章仍在被诵读,历史书中他的事迹仍在被铭记,那些在他保护下活下来的人,早已将他的故事代代相传。 这位“以笔为枪”的文人,或许从未远去,他始终站在那里,提醒着世人:在最黑暗的时代,知识分子的骨气,永远是照亮民族前路的光。 信源:郁达夫——百度百科