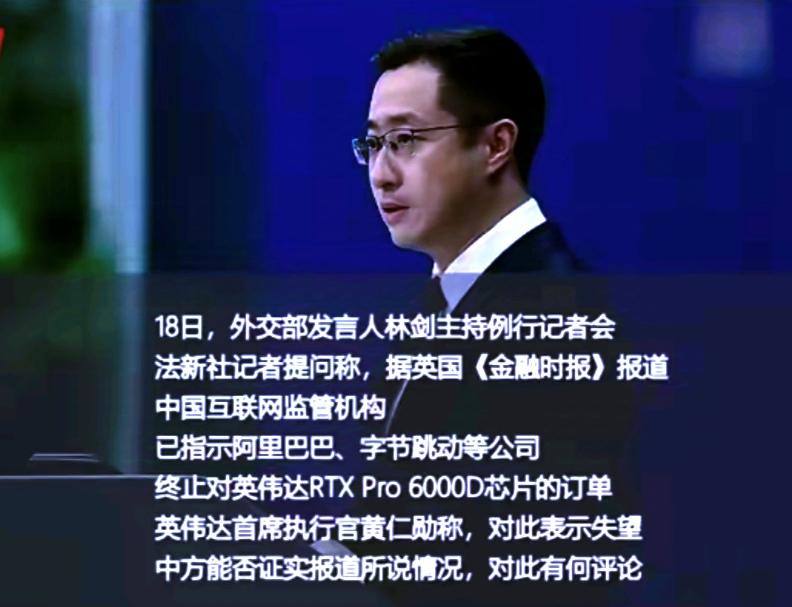

台积电负责人张忠谋嘲讽:大陆虽有100万亿,但连一块高端芯片都造不出来!美媒跟着嘲讽:中国人才就是帮我们培养的,硅谷里有成千上万名北大清华学子在为我们服务!对此,施一公无奈叹息:他们宁愿在美国平庸,也不愿回国高光! 张忠谋老先生又拿着台积电的先进工艺说事儿了,说大陆就算砸100万亿也造不出高端芯片,这话听着气人,但他偏偏不提最关键的茬,人家台积电能用最先进的EUV光刻机,咱们想买都买不到。 2023年美国一道禁令下来,ASML那台能造7纳米以下芯片的光刻机就彻底跟咱们说拜拜了,连已经签好订单的设备都卡在荷兰仓库里,连包装都没拆过。 这就好比人家厨房摆满了顶级厨具,却把你的菜刀藏起来,还笑话你炒不出好菜,哪有这么讲道理的? 要说高端芯片,确实是现代科技的命根子,但这玩意儿不是光靠砸钱就能砸出来的,美国这几年把半导体出口管制玩得越来越溜,2024年一下子就把136家中国半导体企业列进了实体清单,从刻蚀机到光刻胶,从EDA软件到离子注入机,几乎把咱们的供应链从头到脚摸了一遍。 更绝的是他们那个"长臂管辖",就算是第三国企业生产的设备,只要里面用了一点美国技术,想卖给中国都得先问他们同意不同意 中芯国际想搞先进制程,结果10纳米以下的设备许可直接被拒,只能在成熟制程上使劲儿,这才有了后来靠"增强版"工艺在国产高端手机上的突破。 人才这事儿确实让人心里不是滋味。美媒说硅谷有成千上万北大清华学子为他们服务,这话不算完全吹牛。 清华AI专业毕业生留美率高达39%,半导体设备领域的专家回国率才17%,为啥?人家硅谷给AI博士开52万美元年薪,咱们国内头部企业最多给18万,这差距搁谁身上都得掂量掂量。 施一公说他们宁愿在美国平庸也不愿回国高光,倒不是说这些人没家国情怀,实在是科研环境和待遇差距摆在那儿。 不过最近也有好消息,清华2024年的海外留学比例已经降到9.6%了,说明越来越多年轻人愿意回来干实事了。 但要说咱们一点进展都没有,那也太冤枉了,中芯国际这几年在制裁下反而越做越大,2025年市值都突破万亿了,成了全球第三大晶圆厂,二季度产能利用率飙到92.5%,成熟制程的订单排得满满当当。 要知道全球70%的芯片需求都是14纳米以上的成熟制程,汽车、物联网、智能家居这些刚需领域根本用不上那么先进的工艺。 一辆智能汽车要装500多颗芯片,其中90%都是成熟制程的,中芯国际这产能正好能顶上,更有意思的是咱们的企业学会了"换道超车"。 长江存储就想出了串堆叠技术,不用最顶尖的光刻机,把芯片像叠积木一样摞起来,在14纳米设备上做出了接近7纳米的存储密度。这招够聪明吧? 就像考试时老师不让用计算器,咱们直接心算还更快。2025年他们在NAND闪存市场的份额已经超过5%,还跟三星签了专利许可协议,把自己的封装技术卖给了国际巨头。 扬杰科技在功率半导体领域更厉害,整流桥市占率全球第一,光伏旁路二极管占了42.5%的全球市场,还计划未来3到5年填补300亿元的高端功率半导体进口缺口。 美国这通封锁下来,自己也没捞着好。应用材料公司在中国的业务占比从40%降到30%,ASML的CEO最近天天往中国跑,生怕咱们彻底不用他家设备了。 现在长江存储的全国产化产线都要试产了,国产化率目标100%,到时候美国再想卡脖子,恐怕只能对着空气喊了。 其实张忠谋老先生可能忘了,台积电的先进工艺也是站在全球供应链的肩膀上才搞出来的。咱们现在确实在高端芯片上还有差距,但在成熟制程领域已经站稳了脚跟。 2024年前11个月咱们集成电路出口都突破万亿了,同比增长20.3%,美国越是封锁,咱们的自主供应链就越结实。 扬杰科技每年把7%的营收投进研发,2024年花了4亿多,长江存储申请了8000多项专利,中芯国际一年砸73亿美元搞扩产,这些真金白银的投入都在慢慢开花结果 要说人才,硅谷是挖走了不少清华北大的学子,但留在国内的科研人员也没闲着,邓中翰团队搞出的"星光中国芯"占了全球计算机图像输入市场一半以上份额,现在还在人工智能芯片领域领跑。 这些突破都说明,咱们不缺聪明才智,缺的只是时间和机会。 现在美国自己也有点骑虎难下了,商务部产业与安全局就150号人,要监控3000万笔出口交易,忙得焦头烂额,许可证申请通过率反而高达99%。 他们越是想把技术捂得严严实实,咱们自主创新的动力就越足,长江存储的全国产线试产成功,上海微电的光刻机逐步量产,中微的刻蚀机打入国际市场,这些都在告诉世界,想靠封锁遏制中国科技发展,到头来只会倒逼我们建起更完整的产业链。 等哪天真把EUV光刻机搞出来了,估计ASML的CEO就得天天守在中国门口等着做生意了,到时候咱们说不定还得挑挑拣拣呢。