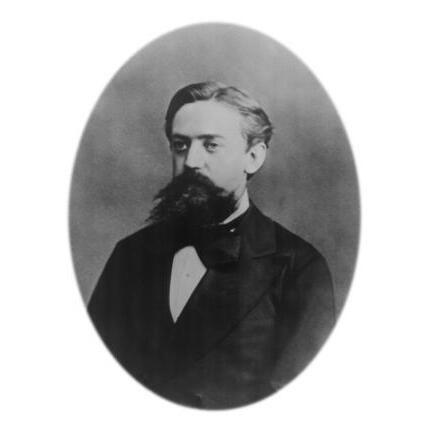

1978年,保加利亚作家马尔科夫正在逛街,突然感到大腿一阵刺痛,他不以为然。几天后,他开始全身红疹、高烧不退,没过几天便在痛苦中死去。 1978年9月7日,保加利亚作家乔治·马尔科夫正拿着BBC的工作证,赶往办公室。 突然,桥上一把“顺手”扎过来的雨伞让他瞬间懵了! 他回头,是个戴圆顶礼帽的男人正弯腰捡伞,嘴里说着“对不起”。 马尔科夫摆了摆手,没在意。 可他不知道,那把伞的伞尖里,藏着能要他命的“微型炸弹”。 马尔科夫的悲剧,从他的笔杆子开始。 1929年,他出生在保加利亚索非亚,大学时,他的专业是化学,却迷上了写作。 1962年凭《人》拿下保加利亚作协大奖,成了文坛新星。 可正当往后写小说《天花板》,未付梓就被当局叫停,话剧因“影射政权”遭禁演。 1969年,他以“探亲”为名逃到意大利,可即使在异国,他也没停下批判。 1972年,他被保加利亚作协开除,1975年以“叛国罪”被缺席判刑6年半。 1975年,他加入美国中情局资助的“自由欧洲广播电台”,成了《失神的报告》的评论员。 他在节目里骂日夫科夫政权“像捂住嘴的专制者”,骂保加利亚的审查制度“比监狱还窒息”。 朋友劝他收声:“你已经上了他们的‘清除名单’。” 马尔科夫却笑着摇头:“作家的笔,比子弹硬。” 9月7日马尔科夫走到公交站,突然右大腿后侧一扎。 是个一个戴圆顶礼帽的男人,但他刚扭头,那人便已经挤过人群钻进出租车。 马尔科夫也没当回事,可当他回办公室后发现伤口起了红疹。 当晚,开始烧到39度。 圣詹姆斯医院的医生查了三天,没找到病因。 9月11日凌晨,马尔科夫在抽搐中死去。 尸检时,法医鲁弗斯·克朗普顿博士在伤口深处发现一颗1.7毫米的金属球。 90%铂、10%铱的合金,钻了两个0.35毫米的小孔,残留微量蓖麻毒素。 这颗小球,是情报战的“黑科技结晶”。 英国波顿当生物武器实验室拆解发现小球外层裹着糖衣,内部是液态蓖麻毒素。 当它被高压气体从改装雨伞的伞尖射出,进入人体后体温会融化糖衣,毒素瞬间扩散。 蓖麻毒素是植物界最毒的蛋白,0.2毫克就能破坏细胞蛋白质合成,让“生命机器”直接关机,无药可解。 凶手是谁? 伦敦警方联合保加利亚记者赫里斯托夫追查30年,终于揭开真相执。 行者是意大利籍间谍佛朗切斯科·朱利奥。 1970年因走私毒品被保加利亚情报部门招募,专门监视在英外国人。 1978年,保加利亚内政部副部长斯托扬·萨沃夫下达指令:“解决马尔科夫。” 朱利奥把雨伞改造成微型枪,伞尖藏弹簧枪管,扣扳机就能射出金属球。 案发后,他带着伞消失,1993年丹麦审讯时否认涉案,随后下落不明,至今没找到。 而马尔科夫的死,让“蓖麻毒素”成了情报界的“隐形杀手”。 这种从蓖麻籽里提取的毒素,其实长在咱们田间地头。 蓖麻是常见油料作物,种子榨的油耐高温,能做飞机引擎润滑剂。 叶子养蚕,茎秆造纸。 可全株有毒,种子里的蓖麻毒素更狠,它能精准钻进细胞核糖体,让蛋白质合成“戛然而止”。 冷战时,美苏都拿它当“无声武器”。 马尔科夫去世后,葬在了多塞特郡小教堂。 墓碑上没写“被暗杀”,只刻着“作家,为自由发声”。 可那颗杀死他的蓖麻毒素,却在实验室里“重生”。 如今,科学家正用抗体修饰蓖麻毒素,让它只识别癌细胞表面的蛋白,相当于给毒素“装了眼睛”,只杀坏细胞,不伤好人。 曾经用来结束生命的“剧毒”,未来可能成为抗癌特效药。 马尔科夫没白死。 他的笔,让更多人看清了极权的狰狞。 他的死,让科学找到了对抗癌症的新路径。 自由从来不是天上掉的馅饼,是要有人敢站出来,用笔,用命,去抢! 主要信源:(环球网——冷战最大悬案破解:逃亡作家在伦敦被暗杀、百度百科——马尔科夫政治谋杀案)

评论列表