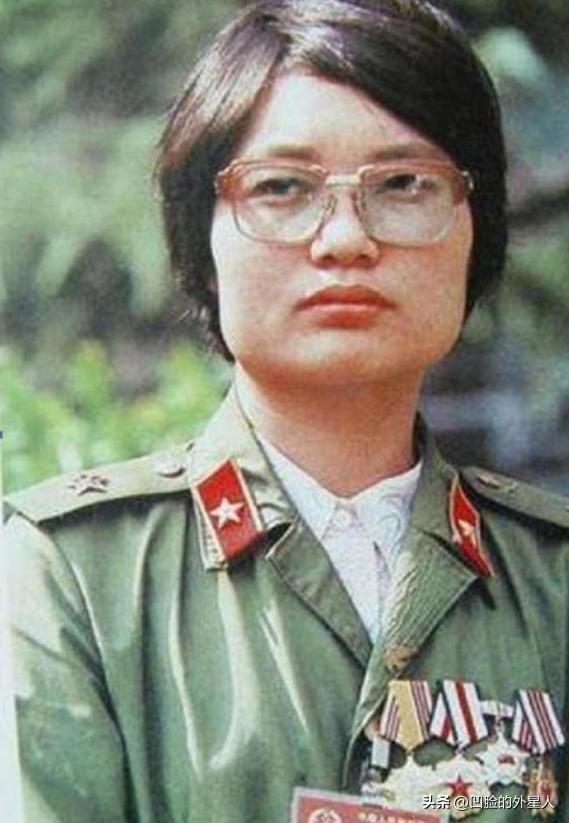

1987年,一个女医生被哨兵拦住,要求出示通行证,没想到,她直接掏出一颗手榴弹:“这就是我的通行证!” 主要信源:(中华人民共和国退役军人事务部——刘亚玲:“战地女神”自主择业,回到家乡农村当“村医”) 老山前线的晨雾还未散尽,战地救护所里弥漫着消毒水与血腥混合的气味。 刘亚玲正蹲在简易手术台前,小心翼翼地给一名腹部中弹的战士缝合伤口。 突然,洞口传来哨兵与人的争执声。 她头也不抬地继续手中的工作,直到听见那句"没有通行证不能过",才缓缓放下手术钳。 洞外飘来的硝烟味让她恍惚间回到了三年前第一次踏上这片红土地的时刻。 "这就是我的通行证。" 刘亚玲从医药箱底层取出一枚手榴弹,平静地举到哨兵面前。 手榴弹的木柄已经被摩挲得发亮,上面刻着的"光荣"二字依稀可辨。 这种特制手榴弹在前线战士中被称为"光荣弹",是他们在最后关头宁可自尽也不愿被俘的象征。 哨兵看着这枚特殊的手榴弹,又望了望刘亚玲坚定的眼神,最终默默地让开了道路。 1986年的春天,刘亚玲第一次踏上老山前线。 她记得那天刚下过雨,红土地被炮火犁过的地方积着浑浊的泥水。 从前线抬下来的伤员浑身是泥,军装和伤口黏在一起,需要医护人员小心翼翼地剪开。 有个才十八岁的小战士,右腿被弹片击中,却坚持要让伤势更重的战友先救治。 这一幕深深烙印在刘亚玲的记忆里,让她明白了什么是战友情深。 在猫耳洞改建的救护所里,刘亚玲常常需要连续工作二十个小时。 炮弹不时在附近爆炸,震得洞顶簌簌落土。 有一次,她正在给伤员做紧急手术,一颗炮弹在洞口爆炸,气浪掀翻了医疗器械,但她仍然稳如泰山地继续着手上的缝合工作。 战士们私下都叫她"猫耳洞里的白衣天使",因为只要她在,大家就觉得安心。 最危险的一次是1987年初的拔点作战。 刘亚玲坚持要随突击队行动,在通过"老虎口"时遭遇敌军火力压制。 她匍匐前进抢救伤员,臀部被弹片划伤却浑然不觉。 直到一周后伤口感染化脓,她晕倒在手术台边,战士们才发现她军裤上早已干涸的血迹。 这段经历后来成为前线流传的佳话,但刘亚玲从不觉得自己做了什么特别的事。 战后统计显示,刘亚玲先后六次上前线,救治了130多名伤员。 但让她最难忘的不是这些数字,而是那些年轻战士的面孔。 有个叫徐良的战士,大腿动脉被打断,转运途中一直紧紧攥着她的衣角。 后来听说他活下来了,但永远失去了那条腿。 每次想起这件事,刘亚玲都会默默擦拭眼泪,为这些年轻的生命感到痛心。 1993年战争结束,刘亚玲转业到西安西京医院。 宽敞明亮的诊室、齐全的医疗设备,与猫耳洞里的救护所天差地别。 可她总觉得少了什么,直到2003年回乡探亲,看到老乡们看病要赶几十里山路,她才明白自己心里一直放不下的是那些最需要帮助的人。 于是她毅然辞去西京医院的工作,回到家乡创办了丰京医院。 丰京医院开业那天,来了个特殊病人——当年在前线认识的老兵。 他握着刘亚玲的手说: "刘医生,没想到在老家还能找到你这样的好大夫。" 这句话让她想起多年前猫耳洞里,那些年轻战士也是这样信任地看着她。 从此,她更加坚定了扎根基层、服务百姓的信念。 2020年疫情暴发时,刘亚玲已经57岁。 她第一时间组织医院投入防疫,亲自带队在路口设卡测温。 有年轻医生劝她休息,她笑着说: "比起猫耳洞里的日子,这算得了什么。" 在她的带领下,丰京医院成为当地疫情防控的重要力量,为守护群众健康作出了突出贡献。 如今在丰京医院的院长办公室里,最显眼的位置摆着一枚锈迹斑斑的手榴弹。 有次好奇的实习生问起它的来历,刘亚玲只是轻轻擦掉上面的灰尘,什么也没说。 但医院的老师傅们都知道,那是"战地女神"永不褪色的勋章,见证着一个普通军医不平凡的人生选择。 从战火纷飞的前线到宁静的乡村医院,刘亚玲用一生的坚守诠释了医者仁心的真谛。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

![没想到洗个澡40分钟就让我失去offer了[哭哭]](http://image.uczzd.cn/17816384966219012050.jpg?id=0)